Навигация

Характеристика антраценпроизводных

2.1 Характеристика антраценпроизводных

Антраценовые производные – группа природных соединений, в основе строения которых структура антрацена.

Антраценпроизводные можно классифицировать по 3 признакам: степени окисленности кольца В; характеру расположения гидроксильных групп; по структуре углеродного скелета.

По степени окисленности кольца В выделяют:

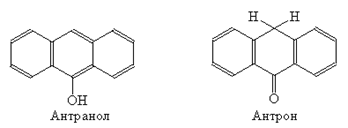

восстановленные формы – производные антранола и антрона:

окисленные формы – производные 9,10-антрахинона:

В растениях могут существовать как восстановленные, так и окисленные формы. Большинство природных антраценпроизводных относятся к антрахиноновому типу, так как антранол и антрон лабильны и легко окисляются кислородом воздуха до антрахинонов.

В структуре этих соединений могут присутствовать различные функциональные группы: -ОН; -ОСН3; -СООН; -СН2ОН; -СН3, которые обусловливают большое многообразие производных антрацена.

II. В зависимости от расположения гидроксильных групп в молекуле выделяют:

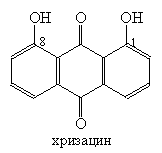

производные хризацина (1,8-дигидроксиантрахинона):

К нему относится большинство известных соединений.

производные ализарина (1,2-дигидроксиантрахинона):

В частности к производным ализарина можно отнести рубиэритриновую кислоту, содержащуюся в подземных органах марены красильной.

III. Так как производным антрацена свойственна димеризация, то по структуре углеродного скелета их классифицируют следующим образом:

мономеры (все перечисленные выше соединения).

димеры – образуются при участии 2 мономеров. Чаще всего конденсация восстановленных форм (антранолов и антронов) происходит по кольцу В в g-положении с образованием диантранолов и диантронов. Антрахиноны могут конденсироваться по a- и b-положениям. Гомодимеры образуются в результате конденсации двух одинаковых мономеров, гетеросоединения – двух разных мономеров. Примером диантрона может быть сеннидин, гетероантрахинона – вассианин, выделенные из видов кассии.

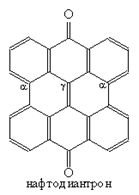

- конденсированные производные антрацена – нафтодиантроны. Состоят из двух мономеров антрахинонов, соединенных по a- и g-положениям. В зверобое продырявленном и других видах рода содержится гиперицин.

В растениях антраценпроизводные могут находиться в свободном виде (агликоны) или в виде гликозидов. Углеводный компонент представлен глюкозой, рамнозой, ксилозой и арабинозой. Сахара могут быть присоединены к агликону через гидроксил в a- или b-положениях (О-гликозиды), но обнаружены С-гликозиды в видах алоэ, сенны и др.

По числу присоединенных остатков сахара производные антрацена могут быть монозидами, биозидами, дигликозидами.

Известно более 200 представителей антраценпроизводных. Они встречаются главным образом в коре, древесине и подземных органах цветковых растений, хотя могут быть в плодах, листьях, траве. Особенно типичны для семейств мареновых, крушиновых, гречишных, клюзиевых (включая зверобойные). Они найдены не только в высших растениях, но и в лишайниках, грибах, а также у насекомых и морских животных.

В растениях гликозиды находятся в растворенном виде в клеточном соке, а агликоны – в виде кристаллических включений. Локализуются чаще в клетках сердцевинных лучей (ревень), паренхиме коры, где их можно легко обнаружить благодаря характерной окраске.

Динамика накопления антраценпроизводных связана с возрастом растений и фазой развития. С возрастом в растении количество антраценпроизводных увеличивается, причем в старых растениях преобладают окисленные формы, в молодых – восстановленные. Больше восстановленных форм антраценпроизводных накапливается ранней весной, к осени они переходят в окисленные. Это необходимо иметь в виду при заготовке сырья, так как более ценными фармакологическими свойствами обладают окисленные формы. Восстановленные антраценпроизводные часто вызывают побочные явления: тошноту, рвоту, колики. В связи с этим заготовку сырья производят в сроки, установленные инструкцией. Сушку осуществляют при температуре 50°С.

2.2 Свойства и определение антраценпроизводных

Антраценпроизводные – кристаллические вещества, окрашенные в желтый, оранжевый или красный цвета. Агликоны хорошо растворяются в диэтиловом эфире, хлороформе, бензоле и других неполярных растворителях, а также в водных растворах щелочей, образуя окрашенные в красный цвет феноляты. Гликозиды хорошо растворимы в полярных растворителях и в воде. Это оптически активные вещества, в УФ-свете флуоресцируют: антрахиноны – оранжевым, розовым, красным, огненно-красным цветом; антроны и антранолы – желтым, голубым, фиолетовым.

Характерным свойством всех антраценпроизводных является устойчивость их ядра. Поэтому все реакции обусловлены наличием тех или иных функциональных групп. В присутствии щелочей и концентрированных кислот они дают окрашенные растворы. С ионами щелочных металлов образуют соли, а с солями тяжелых металлов (Al, Cr, Sn) – очень устойчивые соли или комплексы (лаки).

Окисленные антраценпроизводные различно относятся к щелочам. Антрахиноны, имеющие гидроксилы в a-положении, образуют феноляты только с гидроксидами щелочных металлов, так как a-гидроксилы образуют внутримолекулярную водородную связь с карбонильной группой (С=О), поэтому она менее реакционноспособна, чем гидроксигруппы в b-положении.

Антрахиноны, имеющие ОН-группу в b-положении, образуют феноляты с водными растворами аммиака, карбонатов и гидроксидов щелочных металлов.

При введении в молекулу –СООН группы антрахиноны взаимодействуют с водными растворами гидрокарбонатов, карбонатов и гидроксидов щелочных металлов.

Независимо от расположения ОН-групп в молекуле, все окисленные формы образуют при взаимодействии со щелочами красное окрашивание, восстановленные – желтое.

С учетом этих свойств производных антрацена разработаны качественные и количественные методы их определения.

Наиболее широко используют реакцию Борнтрегера, основанную на способности антрагликозидов подвергаться при нагревании щелочному гидролизу с образованием свободных фенолятов. Одновременно происходит окисление антрон- и антранолпроизводных до антрахинона. После подкисления гидролизата агликоны извлекают органическим растворителем (диэтиловым эфиром). При встряхивании эфирного слоя с аммиаком они переходят в аммиачный слой и окрашивают его в вишнево-красный (1,8-дигидроксиантрахиноны), фиолетовый (1,2-дигидроксиантрахиноны) цвета, причем в органический слой переходят антрахиноны, имеющие b-ОН-группу. Антрахиноны, не имеющие b-ОН-групп, остаются в органическом слое, окрашивая его в желтый цвет (например, хризофанол).

Для обнаружения антрахинонов, имеющих хотя бы одну ОН-группу в a-положении, можно использовать реакцию с 1%-ным метанольным раствором магния ацетата: 1,2-дигидроксипроизводные дают фиолетовое окрашивание; 1,4-дигидроксипроизводные – пурпурное; 1,6- и 1,8-дигидроксипроизводные – оранжево-красное.

Для качественного обнаружения производных антрацена часто используют бумажную и тонкослойную хроматографию. О присутствующих веществах судят по характеру их флуоресценции в УФ-свете до и после обработки хроматограмм соответствующими реагентами (парами аммиака, растворами едких щелочей и др.). Разделение суммы веществ производят, как правило, на колонке с полиамидным сорбентом.

Для обнаружения антраценпроизводных в растительном сырье используют их свойство возгоняться при нагревании до 210°С. Сублимат конденсируется на стенках сухой пробирки в виде желтого налета. От капли щелочи он окрашивается в красный цвет. В тканях растений антраценпроизводные можно обнаружить путем люминесцентно-микроскопического анализа по флуоресценции.

Для количественного анализа антраценпроизводных чаще всего используют фотоэлектроколориметрию. Существует множество модификаций этого метода, отличающихся условиями проведения экстракции и окисления веществ. В большинстве случаев используют усовершенствованный метод Аутерхоффа, основанный на том, что одновременно с экстракцией проводят гидролиз гликозидов ледяной уксусной кислотой. Затем агликоны извлекают неполярным органическим растворителем. При взбалтывании со щелочно-аммиачной смесью проводят переэкстрагирование производных антрацена. Окисленные формы образуют кроваво-красное окрашивание полученного раствора. Дополнительным нагреванием на водяной бане добиваются перевода восстановленных форм в окисленные, при этом интенсивность окраски усиливается. Измеряют оптическую плотность полученного раствора на фотоэлектроколориметре. Концентрацию производных антрацена в % определяют по калибровочному графику в пересчете на истизин.

Таким образом определяют количественное содержание восстановленных и окисленных форм агликонов, содержавшихся в сырье в свободном виде и образовавшихся после кислотного гидролиза антрагликозидов. Этот метод является фармакопейным и используется для количественного анализа сырья крушины, ревеня и других видов.

Учитывая, что производные антрацена могут быть представлены С-гликозидами, для их гидролиза должны использоваться более жесткие условия (концентрированные серная или хлористоводородная кислоты).

Из других методик используется хроматоспектрофотометрическое определение антраценпроизводных как в лекарственном растительном сырья, так и в галеновых препаратах. Методика заключается в хроматографическом разделении экстрактов на силикагеле в специально подобранной системе. После сушки и просматривания хроматограммы в УФ-свете пятна маркируют и элюируют. Фотометрирование производят при определенной длине волны. Содержание каждого из антрахинонов рассчитывают по калибровочному графику, построенному по основным биологически активным соединениям.

Высокой чувствительностью обладает денситофлуориметрический метод, основанный на разделении веществ на силикагеле с последующим их превращением в флуоресцирующие соединения, имеющие максимум флуоресценции при 555 нм. Эта методика предложена для определения производных 1,8-дигидроксиантрона в экстрактах растений.

В литературе описаны объемные и полярографические методы, которые в практике фармацевтического анализа пока не используются.

Многие антраценпроизводные усиливают перистальтику толстого кишечника, поэтому лекарственное растительное сырье, содержащее производные хризацина, применяется как слабительное в форме настоев, отваров, сухих экстрактов и различных комплексных препаратов. Производные ализарина оказывают нефролитическое действие и используются для лечения почечно-каменной болезни. Препараты алоэ назначают в качестве биогенных стимуляторов. Конденсированные производные антрацена (например, гиперицин) обладают антибактериальными свойствами. Некоторые производные антрацена давно используются как высококачественные природные красители.

Похожие работы

... Ковыль волосатик, тырса Овсяница скальная, типчак Пырей ползучий Житняк гребневидный Костер безостный &n, bsp; Ковыль волосатик, тырса Овсяница скальная, типчак Кермек Гмелена 3. Лекарственные растения Джанкойского района. Адонис весенний (горицвет весенний) - Сем. Лютиковые – Растет на склонах полях, на каменистых местах по всему району, чаще в степной зоне. Многолетнее ...

... вещества не удается получить такого эффекта, как при использовании самого растения или суммарного препарата из его компонентов (например, при применении валерьяны, шиповника, наперстянки и др.). 3. Распределение дикорастущих пищевых, лекарственных и ядовитых растений по различным природным зонам Обилие пищевых и лекарственных растений в том или ином районе обычно прямо ...

... и другие органические соединения). Именно присутствием этих масел в значительной степени определяется практическое использование губоцветных в качестве технических, лекарственных и ароматических растений. 5. Виды лекарственных растений семейства губоцветные пензенской области ТИМЬЯН ОБЫКНОВЕННЫЙ. (Thymus vulgaris L) (см. Приложение. Рис.7) Маленький полукустарничек высотой до 25-40см. ...

... . Накопление таллия с возрастом в костях, мозге и других тканях указывает на отсутствие эффективного механизма гомеостатического регулирования этого элемента у млекопитающих. Механизм токсического действия Таллий - высокотоксичный примесный элемент. Соединения таллия (3+) менее токсичны, чем соединения таллия (+1). Одним из наиболее достоверных механизмов токсичного действия таллия (+1) можно ...

0 комментариев