Навигация

Общие положения диалектического материализма

1.2 Общие положения диалектического материализма

Наследником гегелевской диалектики как учения о взаимосвязи и развитии, стал диалектический материализм. Диалектика Гегеля получила очень высокую оценку Маркса и Энгельса.

Эта оценка основывалась не только на содержании учения Гегеля, но и на учете тех следствий, которые вытекали из диалектики, хотя сам Гегель не выводил этих следствий. Истинное значение и революционный характер гегелевской философии, писал Энгельс, состояло в том, что она раз и навсегда разделалась со всяким представлением об окончательном характере результатов человеческого мышления и действия. Истина уже не представлялась в виде системы догматических положений, которые оставалось только зазубрить; истина теперь заключалась в самом процессе познания, в длительном историческом развитии науки.

Так обстоит дело не только в познании, не только в философии, но и в области практического действия. История не может получить своего завершения в каком-то совершенном состоянии человечества. «Совершенное общество», «совершенное государство» – это вещи, которые могут существовать только в фантазии. Каждая ступень в прогрессивном развитии человеческого общества необходима и имеет свое оправдание для того времени и для тех условий, которым она обязана своим происхождением.

Но она становится непрочной и лишается своего оправдания перед лицом новых условий, постепенно развившихся в ее собственных недрах.

Для диалектической философии нет ничего раз и навсегда установленного, безусловного, святого. На всем и во всем видит она печать неизбежного падения, и ничто не может устоять перед ней, кроме непрерывного процесса возникновения и уничтожения, бесконечного восхождения от низшего к высшему. И сама она является лишь отражением этого процесса в мыслящем мозгу.

Восприняв диалектику Гегеля, диалектический материализм унаследовал систему категории, свойственных гегелевской философии. Однако содержание этих категорий претерпело коренные изменения. Дело в том, что если для Гегеля система категорий выражала взаимоотношения, складывавшиеся в процессе саморазвития идеи, то для диалектического материализма категории являются средством для выражения процессов развития, протекающих в разных областях материального и духовного мира. Для Гегеля идея – творец всего сущего. Для диалектического материализма идея – форма осознания человеком окружающего его мира и его собственного бытия в этом мире. Поэтому в диалектическом материализме обозначается проблема соотношения диалектики объективной и диалектики субъективной. [11, С.264].

Объективная диалектика – это диалектика природы и материальных общественных отношений. Субъективная диалектика – это диалектика процесса познания и мышления людей. При этом субъективна она лишь по форме. Возникает вопрос, какая диалектика первична: диалектика субъективная или диалектика объективная. Этот вопрос не возникал у Гегеля, так как он исходил из принципа тождества бытия и мышления. Для материализма, разумеется, первичной признается объективная диалектика мира, а субъективная диалектика деятельности сознания выступает как вторичное, как форма отражения мира, соответствующая своему объекту. Поэтому часто, когда говорят о диалектике, без особых оговорок рассуждают об объективной и субъективной диалектике как об одном и том же, что в какой-то мере оправданно. Однако лишь до тех пор, пока само мышление, сам процесс познания не становится предметом специального исследования.

Рассматривая вопрос о происхождении законов диалектики. Энгельс отмечал, что эти законы абстрагируются из истории природы и общества, ибо сами эти законы суть не что иное, как наиболее общие законы обеих этих фаз исторического развития, а также законы мышления. Эти законы, говорил Энгельс, по сути дела, сводятся к трем законам:

• закон перехода количества в качество и обратно;

• закон взаимного проникновения противоположностей;

• закон отрицания отрицания.

Ошибка Гегеля заключалась в том, что он не выводил эти законы из природы и истории, а навязывал их природе и истории как законы мышления. Отсюда вытекает вся вымученная и часто нелепая конструкция: мир – хочет он того или нет – должен сообразовываться с логической системой, которая сама является лишь продуктом определенной ступени развития человеческого мышления.

В дальнейшем были предприняты попытки систематизировать законы и категории диалектики, иллюстрируя их данными развития науки и исторической практики.

Философия как интеллектуально-методологическая основа мировоззрения не может оставаться без внимания со стороны политических сил и политиков. И это в определенных условиях накладывает свой отпечаток на трактовку фундаментальных философских проблем. Так, в 1938 г. вышла в свет книга «История ВКП(б)», где был специальный раздел, называвшийся «О диалектическом материализме». В этом разделе были упомянуты только принципы взаимной связи и развития и два закона диалектики. А о законе отрицания отрицания ничего не было сказано, равно как и о многих категориях, характеризующих процессы взаимосвязи и развития. В результате из работ советских философов и из учебников эти части теории диалектики просто были исключены.

1.3 Систематизация диалектики

Только после смерти Сталина учение о диалектике было возрождено в том виде, в каком оно существовало раньше.

Многие категории были осмыслены заново с учетом развития естествознания и на основе анализа исторического развития общества. Однако в общем и целом категориальный аппарат диалектики оставался прежним. Диалектика была представлена в следующем виде: [11, С.265].

I. Принципы диалектики:

1. Принцип всеобщей взаимной связи.

2. Принцип развития через противоречия.

II. Основные законы диалектики:

1. Закон перехода количественных изменений в качественные.

2. Закон единства и борьбы противоположностей.

3. Закон отрицания отрицания.

III. Категории (неосновные законы) диалектики:

1. Сущность и явление.

2. Единичное, особенное, всеобщее.

3. Форма и содержание.

4. Причина и следствие.

5. Необходимость и случайность.

6. Возможность и действительность.

Разумеется, все части этой системы взаимосвязаны, проникают друг в друга, предполагают друг друга. Принципы реализуются в законах и категориях, но и законы, оказывается, входят в содержание категорий, когда предметы и явления рассматриваются не как постоянно существующие, а как возникающие, развивающиеся, изменяющиеся и преходящие.

Основные законы диалектики, с одной стороны, характеризуют процесс развития, в ходе которого противоречия приводят к разрушению старого и появлению нового качества, а повторное отрицание определяет общее направление процесса развития. Таким образом, формирующиеся в системе противоречия выступают как источник самодвижения и саморазвития, а переход количественных изменений в качественные – как форма этого процесса.

С другой стороны, баланс противоположных сил или процессов может выступать условием стабильного существования и функционирования объектов. Например, взаимодействие положительно заряженного ядра и отрицательно заряженных электронов обеспечивает стабильность атомов, баланс процессов возбуждения и торможения в нервной системе животных и человека обеспечивает нормальное функционирование организма. А нарушение баланса противоположных сил, например рост противоречий между классами, приводил, как мы знаем из истории общества, к революции и гражданским войнам. На наших глазах обострение внутренних противоречий в СССР привело к распаду огромного государства, что в свою очередь породило разнообразные противоречивые процессы, обусловившие экономический, политический и социальный кризисы в обществе, осложняемые обострившимися межнациональными противоречиями.

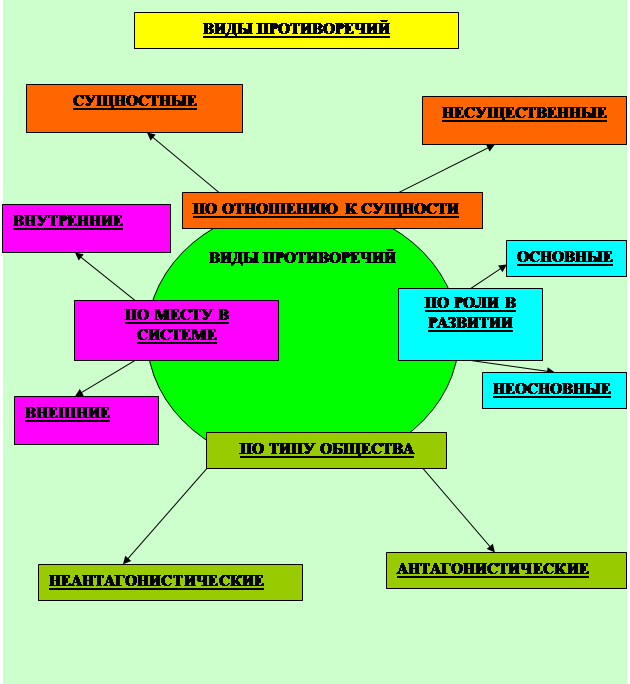

Многообразие видов взаимодействия, в том числе и противоречивых, побуждало к разработке классификации противоречий. Во-первых, были выделены внутренние противоречия, ибо именно они в значительной мере определяют процесс саморазвития объектов, а также противоположные им по смыслу внешние противоречи. Во-вторых, выделены антагонистические (непримиримые, неразрешимые внутри данной системы) противоречия и неантагонистические. Но границы между этими понятиями весьма условны.

Похожие работы

... образования в природе со своим интервалом меры. В целом это совпадает с тем, что выше мы говорили о структурных уровнях природы и материальных носителях различных форм. Закон перехода количественных изменений в качественные как раз и говорит о том, что в любом предмете или явлении происходит накопление количественных изменений, которые на определенном этапе его существования (при переходе ...

... отголоском идеологической борьбы между марксизмом-ленинизмом и философией «открытого общества» в ХХ веке и, вероятно, имеет преходящий характер. 3. Основные законы диалектики 3.1 Закон единства и борьбы противоположностей (закон противоречия) «Движение и развитие в природе, обществе и мышлении обусловлено раздвоением единого на взаимопроникающие противоположности и разрешение ...

... , которая (как ранее кибернетика, системология и другие маргиналии науки) находит свою эвристическую методологическую нишу в современном творческом познавательном поиске. Синергетика - не альтернатива диалектике, а, в отличие от софистики, эклектики и догматизма, - перспективная система общенаучного знания, одна из современных междисциплинарных наук. Гегель рассматривал диалектику как одну из тех ...

... . Связь единичного и общего носит всеохватывающий характер: в нее включены все явления, предметы и процессы. Общее и единичное синтезируется в категории особенного, которая отражает меру и способ их «сплавленности». Особенное выступает в диалектике как среднее, промежуточное звено между единичным и общим. Так дерево – понятие особенное, ибо оно входит в более общее понятие лес, но в то же ...

0 комментариев