Навигация

Необходимость привлечения иностранного капитала и его

3. Необходимость привлечения иностранного капитала и его

значение для экономики России.

Экономическая жизнь индустриальной России во многом определяется оборотом промышленного капитала, связанного с инвестиционным циклом. Помимо внутренних инвестиций, являющихся основным мотором инвестиционного цикла, Россия с конца 80-х годов пытается активно использовать и иностранные инвестиции «ИИ».

Иностранный капитал в России присутствует как в государственной, так и в частной форме, в смешанном виде, а также в форме капитала международных организаций. Иностранные инвестиции поступают в Российскую экономику как прямые частные инвестиции в форме портфельных инвестиций и в виде кредитов как ссудный капитал

Официальная точка зрения: следует активно привлекать иностранные инвестиции, создавая благоприятный инвестиционный климат. В то же время существует и другие мнения о нежелательности широкого доступа иностранного капитала в российскую экономику. Как свидетельствует практика, мировое хозяйство и отдельные национальные хозяйства не могут эффективно функционировать без перелива капитала в мировом масштабе, без его эффективного использования. Эта объективная необходимость и одна из важнейших отличительных черт современного мирового хозяйства и международных экономических отношений.

Применяемая в международной практике классификация потоков иностранных инвестиций используется Россией при составлении платежного баланса, и различают три вида инвестиций: прямые, портфельные и «прочие». К «прочим» иностранным инвестициям, согласно методологии платежного баланса России, относятся операции со следующими основными финансовыми инструментами: наличная валюта, текущие счета и депозиты, торговые счета и депозиты, ссуды и займы, просроченная задолженность.

Общий объем иностранных инвестиций в российскую экономику в 1999 г. составил около 29,2 млрд. долл., в том числе 14 – прямые инвестиции. По данным Госкомстата России, накопленный за 1991-1997 гг. объем иностранных инвестиций (плюс доходы от них за вычетом репатриированного капитала) превышает 11 млрд. долл. Реально в экономике работает не более 7 млрд. долл.

Одна из популярных форм привлечения прямых инвестиций в российскую экономику – создание предприятий с иностранными инвестициями (ПИИ).

По данным Госкомстата России, в стране в середине 2000 г. насчитывалось более 30 тыс. ПИИ.

Число действующих предприятий с иностранным капиталом –5300 (в 1999 году --5104); среднесписочная численность работников на них –1299 тыс. человек (904—в 1999 году).

Объем производства товаров и услуг на предприятиях с иностранными инвестициями (без малых предприятий) по итогам первых шести месяцев 2000 года составил 392 млрд. рублей (за весь 1999 год—448 млрд. рублей), в том числе по основному виду деятельности – 371 млрд. рублей (95%).

Совместные и иностранные предприятия создаются в основном в сфере торговли и общественного питания. Затем идет промышленность, транспорт, связь, строительство, коммерческая инфраструктура, наука и научное обслуживание.

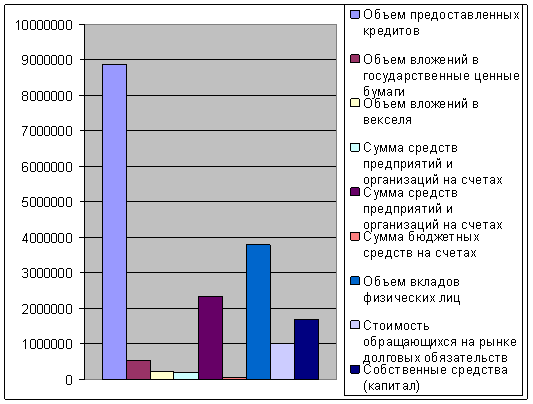

Достаточно привлекательной отраслью российской экономики для прямых иностранных инвестиций до августа 1998 г. была финансовая сфера.

Россия рассматривает иностранные инвестиции как факторы:

1) ускорения экономического и технического прогресса;

2) обновления и модернизации производственного аппарата;

3) овладения передовыми методами организации производства;

4) обеспечения занятости, подготовки кадров, отвечающих требованиям рыночной экономики.

В условиях инвестиционного кризиса в России привлечений иностранных инвестиций становится задачей, от эффективности, решения которой зависят ход, темпы и во многом результаты проводимых реформ. В условиях перехода от одной хозяйственной системы к другой требуется огромный объем инвестиций для обеспечения такого перехода.

Специфические условия России делают этот процесс не имеющим аналогов в мире.

Проблемная специфика России выражается, прежде всего, в:

1)обширности территории, неразвитости коммуникационной структуры;

2)наличии устаревшего производственного аппарата;

3)гипертрофированности военно-промышленного комплекса (ВПК) при отсутствии целого ряда производств, необходимых для нормальной гражданской экономики;

4)слабости сельского хозяйства.

Важное место в притоке иностранного капитала до начала финансового кризиса составляли портфельные инвестиции. Оценивая итоги первого этапа приватизации, следует отметить, что около 10% акций приватизированных предприятий принадлежат иностранным компаниям. В России обосновалось более 20 крупных инвестиционных компаний, которые занимаются покупкой российских акций.

В 1996 г. объем иностранных портфельных инвестиций в Россию резко вырос, превысив рубеж в 4 млрд. долл. Россия оказалась на первом месте среди так называемых развивающихся рынков (emerging markets), таких как Венесуэла, Польша, Венгрия, по темпам роста спроса на ценные корпоративные бумаги. Увеличение вложений произошло в основном за счет привлечения иностранных инвесторов на рынок ГКО и значительного роста в связи с этим прочих кредитов, которые в целом возросли в 6 раз. Нерезиденты в 1997 г. «держали» от 20 до 25% всего объема рынка ГКО—ОФЗ. По оценкам Торгово-промышленной палаты России, до половины иностранных портфельных инвестиций на российском фондовом рынке скрывают фактически реэкспорт российского капитала, «убежавшего» из страны.

Зарубежные инвестиционные фонды, считавшие Россию до августа 1998 года в целом привлекательной для портфельных инвестиций, отмечали, что для российского фондового рынка характерны невысокие цены на акции, высокие темпы развития рынка, снижение политических рисков, постепенная стабилизация экономики, высокая доходность по ценным бумагам и др.

Что касается крупных иностранных инвестиций, то в России их практически нет. Проблематично существенное изменение ситуации и в ближайшие годы.

Характеризуя общую ситуацию с привлечением иностранных инвестиций в докризисный период, приходится констатировать, что пока Россия является местом борьбы международных компаний за сбыт своих товаров, а не ареной приложения капитала. Произошло это в результате распахнутости российского рынка и неадекватного инвестиционного климата.

Предпосылками ускорения притока иностранного капитала в Россию могут стать: меры по репатриации «убежавшего» из России капитала. Для реализации этого процесса предлагается амнистировать владельцев незаконно вывезенного капитала за границу с целью его возврата в Россию. Необходимо также привести российское законодательство, определяющее вывоз капитала как незаконный, в соответствие с международным правом.

К числу других предпосылок увеличения притока иностранного капитала в Россию можно отнести: высокий банковский процент, небольшую инфляцию, открытие финансового рынка, государственные обязательства по выплате задолженности по займам и кредитам.

Как свидетельствует мировой опыт, продуманная политика привлечения иностранного капитала – самый прямой и достаточно эффективный путь выхода из кризиса, рычаг ускорения социально-экономического развития страны. В то же время, наряду с положительными моментами, участие иностранного капитала в развитии российской экономики вызвало ряд отрицательных последствий, которые не следует сбрасывать со счетов:

1) приоритетное внимание западных фирм к добыче и экспорту энергоносителей способствует не только ускоренной исчерпаемости не возобновляемых ресурсов, но и дальнейшей гипертрофии добывающих отраслей;

2) слабость государственного регулирования процесса привлечения иностранного капитала, отсутствие жесткого экологического контроля за действием ряда предприятий с иностранными инвестициями;

3) участие западного капитала в приватизации государственной собственности на заниженном курсе рубля, позволившее ему за бесценок скупить ряд важных объектов. Так, например, около 50% заводов по производству минеральных удобрений скуплены бывшими советскими гражданами и работают преимущественно на внешний рынок;

4) капитальные иностранные вложения нередко используются как способ отмывания «грязных денег» из стран Запада. Имеются серьезные признаки того, что Россия начинает превращаться в международную «прачечную» по отмыванию средств, имеющих криминальное происхождение.

Непродуманная политика в привлечении иностранных инвестиций не сможет обеспечить экономические интересы принимающей стороны. К тому же мировой опыт привлечения иностранных инвестиций свидетельствует о том, что многие страны весьма осторожно использовали это специфическое «лекарство».

Претворяя в жизнь инвестиционную политику, следует отдавать себе отчет в том, что выбор приоритетных направлений отраслей – дело очень тонкое, поскольку рыночные механизмы действуют далеко не всегда в российских интересах. Здесь требуется строгий контроль со стороны государства, а также доброжелательная политика для поддержки инвестиций в те отрасли и регионы, с которыми связаны экономические перспективы. Нужна научно обоснованная, взвешенная, активная государственная политика по привлечению иностранных инвестиций.

Практика иностранного инвестирования в Россию показывает, что существенные вложения в Российскую экономику — не в интересах западных государств и международных корпораций. Более важно для них оставить Россию на уровне крупнейшего потребительского рынка. Российский рынок для них – это главным образом и, прежде всего огромный спрос; им не нужны новые конкуренты.

Глава 3. Внешний долг России.

1.Внешняя задолженность России.

Активность России на мировом рынке ссудного капитала во второй половине 90-х годов способствовала резкому увеличению ее внешней задолженности.

Значительная часть внешнего долга (более 100млрд. долл.) досталась от бывшего СССР, так как российское правительство взяло на себя соответствующие обязательства. Тем не менее, внешние заимствования в 1996-1998 гг. увеличились в 2 раза, прежде всего за счет заимствований у международных организаций (МВФ, Всемирный банк) и выпуска еврооблигаций.

Для России необходима выработка концепции развития внешнего долга, включающая определение возможностей его обслуживания, реструктуризации, а также выбор перспективных направлений использования новых внешних заимствований.

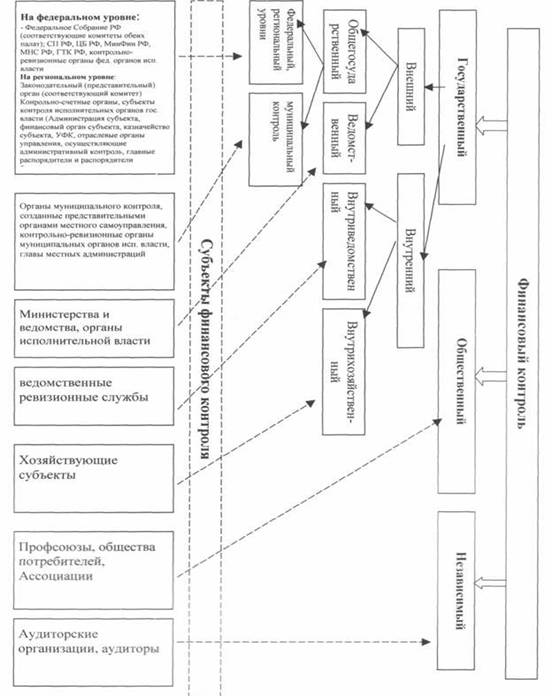

Большую часть внешнего долга России в зависимости от природы его происхождения можно разделить на три группы: кредиты Парижского, Лондонского и Токийского клубов. Совокупный долг им без процентов составляет около 80 млрд. долл.

Общая картина задолженности России трем международным финансовым долговым клубам представлена на рисунке.

Осенью 1998 г. Правительство России сформировало новую международную финансовую структуру – Московский клуб. В эту организацию приглашены все нынешние держатели краткосрочных ГКО – ОФЗ. В одну группу объединились 17 крупнейших банков – держателей ГКО—ОФЗ, в другую – 60 трастовых компаний хедж фондов. Главной задачей клуба будет реструктуризация долгов по ГКО – ОФЗ и выработка условий для их постепенного погашения.

Положение России с точки зрения обслуживания внешнего долга к началу третьего тысячелетия остается достаточно сложным. Если внешние заимствования будут продолжаться на уровне 10 млрд. долл. в год, то 2002 г. сумма внешнего долга вырастет в 2 раза. Это будет означать, что все внешние займы будут идти на покрытие старых долгов, поскольку к 2002 г. Россия должна будет платить только по процентам 10-12 млрд. долл. в год.

Интенсивное привлечение иностранного ссудного капитала, ориентация на него российской финансовой системы создает опасный дестабилизирующий прецедент. Это наглядно продемонстрировали события разразившегося в России в августе 1998 г. финансового кризиса. Сбалансированная, гибкая политика России по управлению своими зарубежными займами и кредитами будет способствовать ее выходу из тяжелого нынешнего финансового положения.

2. Внешний долг: этапы формирования, структура.На 1 января 2001 года совокупный внешний долг составлял менее 147 млрд. долларов. При этом львиную долю долга Россия унаследовала от СССР. Это порядка 100 млрд. долларов. При этом сроки возврата госдолга Советского Союза были крайне неудачными: примерно 2/3 приходилось на период 1992-1995 гг., из них более чем половина – на 1992-1993 гг. Из-за столь короткого срока погашения большинства названных обязательств и отсутствия достаточного количества валюты для их обслуживания в соответствии с платёжным графиком правительство было вынуждено добиваться их реструктуризации. Единственным исключением являются евробонды, выпущенные Внешэкономбанком, которые до настоящего времени обслуживаются в полном объёме и без просрочек.

Основная цель политики, проводимой правительством РФ в области управления внешней задолженностью, состояла в упорядочении отношений с внешними кредиторами бывшего СССР и установлении новых графиков платежей по его долгам с учётом реальных возможностей обслуживания этих обязательств.

Девальвация рубля в 1998 году и хорошая внешнеэкономическая конъюнктура дали возможность России накопить достаточный запас прочности. В 2001 году внешнеторговый баланс начал сокращаться, однако экономический подъём внутри страны стал привлекать ранее предназначенные для вывоза капиталы, и в результате золотовалютные резервы продолжала расти за счёт уменьшения утечки капитала за рубеж. При этом в последние два года российские торговые долги демонстрируют высокую ликвидность: в частности, в 2000 году годовой доход по ним составил около 30%. Популярности российских долгов на данном этапе способствует и перераспределение международных потоков капитала в пользу России в связи с ухудшением экономической ситуации в Аргентине и Турции.

Вывод: Для проведения эффективной политики внутреннего заимствования должны быть сформулированы жесткие ограничения по использованию привлеченных таким образом средств. Пока эти вопросы регулируются в соответствии с внутренним законодательством страны, стимулирование рынка внутренних обязательств опасно, так как в этих условиях государство действует по своему усмотрению. Данные вопросы должны регулироваться в соответствии с международным законодательством, когда отказ государства от погашения своих долговых обязательств влечет за собой международные санкции, включающие всю полноту ответственности государства в таких случаях (вплоть до признания страны банкротом).

Похожие работы

... по плечу». Во всем мире фармацевтический рынок отличается высокой концентрацией торговли. Во Франции, например, три крупнейших компании контролируют 86% рынка. Так что Россия с её 16%(к 1998г.) находится лишь на этапе изменения рыночной структуры. Укрупнение размеров фирмы само по себе не является гарантией успеха. Скажем, крупнейший оптовик раннего периода становления рынка, «Фармаимэкс», сейчас ...

... деятельность, направленную на организацию и проведение закупочных и товарных интервенций с целью обеспечения продовольственной безопасности государства.(8) 2 Государственный сектор в экономике современной России 2.1 Масштабы государственного сектора в экономике России В России в течение всего периода перестройки на рыночную основу шел сложный и трудный процесс: отход от полностью ...

... долгое время находилась в стадии зарождения, но на данном этапе в ней четко просматриваются основные черты систем регулирования финансовых рынков развитых стран. 1.3 Анализ тенденций развития финансовой системы РФ на современном этапе Финансовые рынки являются ключевым компонентом национальной экономики. Эффективно действующие финансовые рынки призваны (наряду с развитой банковской ...

... » экономики и избежать резкого и глубокого падения общественного производства, а то и тяжелого кризиса, и продолжительной депрессии. [2]. 2. Государственное регулирование экономики в современной России 2.1. Государственное регулирование экономики Вопрос о возможности и формах государственного влияния на экономические процессы всегда был одним из самых сложных и дискус-сионных в ...

0 комментариев