Навигация

Россия на международном рынке труда

2. Россия на международном рынке труда.

Вхождение России как равноправного партнера в мировое экономическое сообщество неизбежно связано с таким многогранным процессом, как международная миграция рабочей силы.

Россия с опозданием включилась в международные процессы миграции населения. Импортируя рабочую силу, она лишь в начале 90-х годов открыла вопрос об экспорте своей рабочей силы.

С принятием «Закона о занятости» (1991 г.), всем гражданам России предоставлено юридическое право, выезжать за рубеж на работу. По прогнозам, сделанным в начале 90-х годов, число российских эмигрантов к 2000 г. достигло 25 млн. человек. Это породило опасения о грядущей российской экспансии на Запад. В результате развитые европейские страны ввели ряд барьеров, затрудняющих переселение российских граждан в эти страны.

Цифры реальной эмиграции рабочей силы свидетельствуют о следующем: в 1995-2000 гг. среднегодовая численность эмигрантов составляла 100-105 тыс. человек. В это число не включены люди, выезжающие на временную работу, часто без соответствующего оформления. Какая-то часть выехала за рубеж по «своим каналам».

Признавая необходимость экспорта рабочей силы за рубеж (хотя есть и противники), к числу положительных факторов, сопровождающих этот процесс, относят следующие:

1. снижение давления на внутренний рынок труда;

2. минимизация существующих в его структуре дисбалансов;

3. уменьшение безработицы;

4. финансовые поступления от эмигрантов;

5. повышение профессионального и культурного уровня работников-мигрантов.

Для упорядочения российской трудовой миграции, правительство России предприняло ряд шагов. Так, заключены межправительственные и межведомственные соглашения с Германией, Польшей, Швейцарией, Финляндией, Словакией, Китаем и многостороннее соглашение государств – участников СНГ.

Практически все соглашения с государствами Западной и Восточной Европы содержат квоты, в соответствие с которыми ежегодно в этих странах могут работать не более 4 тыс. россиян.

Выход России на международный рынок труда осложняется рядом факторов, и, прежде всего неблагоприятной конъюнктурой этого рынка в последние годы (высокой конкуренцией со стороны стран – экспортеров рабочей силы). Кроме того, помимо политики квотирования, западные страны в отношении иностранной рабочей силы готовят и другие барьеры.

Для планомерного и эффективного освоения международного рынка рабочей силы нужна единая государственная концепция экспорта рабочей силы. По расчетам экономистов для охвата 10% основных мировых рынков рабочей силы России потребуется около 10 лет. В перспективе Россия могла бы держать за рубежом 1—1,5 млн. человек, получая ежегодно 10—20 млрд. долл.

Одной из болезненных проблем российской трудовой миграции за рубеж является интеллектуальная миграция, или «утечка мозгов». С 1994 по 1997 г. «утечка мозгов» из России достигла своего пика. За этот период из страны за рубеж на постоянное место жительства уехало 10% научных работников разного профиля (примерно 75 тыс. человек). Потеря специалистов отражается на всех отраслях российской науки и образования.

Параллельно «утечке мозгов» в 90-е годы появилось новое для России явление – бизнес-миграция. Это явление представляет эмиграцию предпринимателей, стимулируемую отсутствием политической и экономической стабильности в России, засильем криминалитета, стремлением реализовать накопленный потенциал в более благоприятной обстановке.

К концу 90-х годов в процессе интеллектуальной международной миграции появились новые черты и особенности.

Во-первых, на смену «утечке мозгов» пришла их миграция. Хотя США остаются общепризнанным центром притяжения для профессионалов, в то же время квалифицированные специалисты едут на временную работу в некоторые развивающиеся страны.

Во-вторых, движение квалифицированных специалистов происходит не только «к капиталу», но и «одновременно с капиталом или вслед за ним». Этот процесс тесно связан с деятельностью международных корпораций, имеющих сеть филиалов по всему миру.

В-третьих, миграция профессионалов часто принимает форму охоты, переманивания ведущих специалистов из различных сфер науки, управления, изобретательства.

В-четвертых, миграция профессионалов связана с интеграцией системы высшего образования. Это предполагает продолжение обучения студентов во многих регионах мира.

Рассматривая безвозвратную российскую трудовую миграцию, как негативный момент в ходе либерализации международных экономических отношений, следует вместе с тем признать, что временная легальная трудовая миграция (в том числе и интеллектуальная) может быть целесообразной, выгодной для государства и общества при условии, что она не угрожает национальной безопасности России.

Глава 2. Международное движение капитала и иностранные инвестиции в экономике России.

1. Вывоз капитала из России.

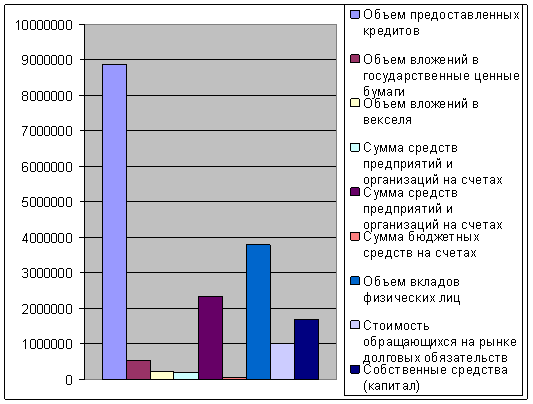

Россия, прибегая к зарубежным займам, является одним из крупнейших в мире экспортеров капитала. По данным «Круглого стола бизнеса России», в середине 90-х годов общий объем находящихся за рубежом ресурсов, включая вывезенные и инвестированные капиталы, иностранные долги составляют огромную сумму - от 500 до 600 млрд. долл. При этом «экспорт капитала», начавшийся с конца 80-х годов, продолжается.

За рубежом действуют тысячи фирм с российским капиталом. Часть из них была основана там еще в советское время, однако, подавляющее число в последние годы. По некоторым оценкам объемы инвестиций этих российских предприятий за рубежом составляют 9-10млрд. долл. Для сравнения, например, аналогичные капиталовложения США приближаются к 1 трлн. долл., а у Японии и Великобритании они составляют несколько сотен миллиардов долларов.

Российские зарубежные предпринимательские инвестиции размещены преимущественно на Западе, в том числе в оффшорных центрах и налоговых гаванях. Там же преимущественно находятся и зарубежные капиталовложения российских физических и юридических лиц в ссудной форме (т.е. банковские депозиты, средства на счетах других финансовых институтов и т.п.). Часть из них размещена там, на короткий срок для осуществления текущих внешнеэкономических операций. Их величина оценивается в 25-35 млрд. долл.

Вывоз капитала из России осуществляется двумя путями: законным путем и незаконными способами, принявшими форму «бегства капитала».

Легальный способ вывоза капитала базируется на постановлении правительства России. В этой связи к законному вывозу капитала относятся все государственные и негосударственные предприятия, созданные в соответствии с этим постановлением и внесенные в Государственный реестр зарубежных предприятий, создаваемых с российским участием.

К законным способам вывоза капитала можно отнести рост зарубежных активов российских уполномоченных банков.

Основная масса частного капитала из России вывозится в рамках так называемого «бегства капитала». Оно началось в 1989 гг., процесс оттока капитала из России активизировался с 1990 г. Для того чтобы представить, какие потери в результате этого процесса несет Россия, можно привести такие цифры: ежегодная утечка капитала оценивается в 12-24 млрд. долл. (по некоторым оценкам до 50 млрд. долл.).

Бегство капитала характерно для стран с галопирующей инфляцией, высокими налогами политической нестабильностью. Все это характерно для России. К этим причинам можно добавить факторы недоверия государству, отсутствие льгот и стимулов для хранения и инвестирования капиталов внутри страны. Правительство России пытается ограничить, взять под контроль процесс утечки капитала за рубеж, превратить его в канализируемый, контролируемый вывоз капитала. А также препятствует занижению экспортных и завышению импортных цен, особенно активно используемых в бартерных сделках, и осуществлению авансовых платежей под импортные контракты без последующей поставки товара и зачисления валюты на зарубежные счета российских резидентов.

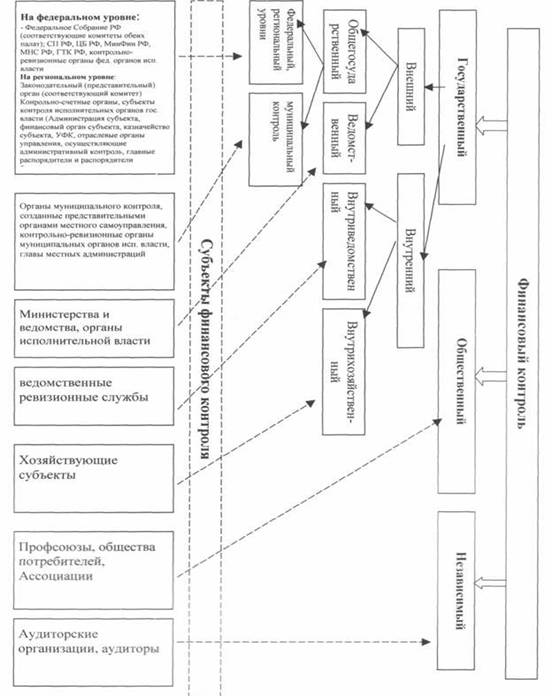

Ограничение процесса «бегства капитала» может осуществляться путем применения следующих конкретных мер:

1)единого таможенно-валютного контроля за репатриацией выручки от экспорта и импорта товаров и услуг; особого контроля за бартерными операциями;

2)лицензирование вывоза капитала;

3)инвентаризации российских инвестиций за рубежом, выяснения действительного числа предприятий и объемов капитальных вложений.

Значение административных мер нельзя преувеличивать, так как побудительным мотивом деятельности предприятий за рубежом является экономический интерес, и именно он определяет направление и характер движения капитала. Стратегической мерой по сокращению «бегства капитала» за рубеж должно стать создание такого инвестиционного климата в России, который стал бы привлекательным как для внутренних российских капиталов, так и для зарубежных инвестиций, ищущих прибыльного применения.

Похожие работы

... по плечу». Во всем мире фармацевтический рынок отличается высокой концентрацией торговли. Во Франции, например, три крупнейших компании контролируют 86% рынка. Так что Россия с её 16%(к 1998г.) находится лишь на этапе изменения рыночной структуры. Укрупнение размеров фирмы само по себе не является гарантией успеха. Скажем, крупнейший оптовик раннего периода становления рынка, «Фармаимэкс», сейчас ...

... деятельность, направленную на организацию и проведение закупочных и товарных интервенций с целью обеспечения продовольственной безопасности государства.(8) 2 Государственный сектор в экономике современной России 2.1 Масштабы государственного сектора в экономике России В России в течение всего периода перестройки на рыночную основу шел сложный и трудный процесс: отход от полностью ...

... долгое время находилась в стадии зарождения, но на данном этапе в ней четко просматриваются основные черты систем регулирования финансовых рынков развитых стран. 1.3 Анализ тенденций развития финансовой системы РФ на современном этапе Финансовые рынки являются ключевым компонентом национальной экономики. Эффективно действующие финансовые рынки призваны (наряду с развитой банковской ...

... » экономики и избежать резкого и глубокого падения общественного производства, а то и тяжелого кризиса, и продолжительной депрессии. [2]. 2. Государственное регулирование экономики в современной России 2.1. Государственное регулирование экономики Вопрос о возможности и формах государственного влияния на экономические процессы всегда был одним из самых сложных и дискус-сионных в ...

0 комментариев