Навигация

1.3 Развитие способностей

Развитию способностей посвящено достаточно много работ (Л.А. Венгер, А.Л. Готсдинер, Э.А. Голубева, В.А. Крутецкий, Н.С. Лейтес, В.С. Мерлин, Р.С. Немов, Е.И. Рогов, Л.Д. Столяренко, Б.М. Теплов, В.Э. Чудновский).

Гребенко утверждал, что общие способности, о развитии и поддержании которых на высоком уровне человек должен постоянно заботиться, условно можно разделить на первичные и вторичные. К разряду так называемых вторичных общих способностей относятся следующие: способность логически рассуждать и точно определять понятия, совершать в уме сложные действия в прямом и обратном порядке, видеть мир в образах, отражать его в системе понятий, действовать с понятиями и манипулировать в уме образами, способность совершать тонкие и точные координированные действия руками, приспосабливаться к разным людям и жизненным ситуациям, добиваться взаимопонимания, оказывать влияние на людей [2].

Вторичные способности формируются на базе первичных, к которым относятся внимание, воображение, память, мышление и речь. И первичные и вторичные способности в течение жизни человека могут развиваться, достигая весьма высокого уровня зрелости. Благодаря им люди могут добиваться больших успехов в различных видах деятельности.

Общие способности не только обеспечивают человеку успех в соответствующих видах деятельности, но и сами развиваются в процессе деятельности. Поэтому для совершенствования общих способностей необходимо участвовать в различных видах деятельности, регулярно меняя их. Это, прежде всего, касается обязательного сочетания умственной (теоретической) и практической работы. Теория совершенствует образное и логическое мышление, а практика – наглядно-действенное и практическое мышление.

Обязательным условием полноценного развития общих способностей является постоянное решение разнообразных, достаточно сложных задач, а также систематическое наблюдение за тем, как решают подобные задачи другие, более способные люди.

Включенность в разнообразные виды деятельности позволяет человеку получать разносторонние знания и развивать у себя многие умения и навыки, входящие в состав более сложных способностей. Например, для того чтобы успешно заниматься конструированием современных машин, т.е. иметь у себя достаточно развитые конструктивно-технические способности, необходимо обладать глубокими познаниями в области современной физики, математики, техники, а также иметь хорошо развитое творческое мышление (как некоторую общую способность), уметь работать на компьютере, составлять и читать чертежи, собирать и разбирать машины своими руками и многое другое. Для того чтобы иметь, например, высокоразвитые способности современного хирурга или бизнесмена, необходимо, наверное, знать и уметь делать не меньше, но в иных областях деятельности.

Всему этому человек практически может научиться только с помощью людей, которые являются профессионалами в соответствующих областях и всем этим уже владеют. Кроме того, эти люди должны быть в состоянии научить других, т.е. передать им необходимые знания и умения. Немаловажное значение для развития общих способностей человека имеет уровень трудности решаемых задач. Он должен быть чуть выше среднего, не занижая и не завышая реальных интеллектуальных возможностей человека.

Было бы желательно, чтобы, решая эти задачи, человек столь же часто добивался успехов, сколько терпел неудачи. Полезно также, чтобы по возможности эти задачи по своему характеру были комплексными, т.е. такими, которые требуют от человека сложных, скоординированных внутренних (умственных) и внешних (практических) действий, а также умения работать руками, оперировать образами и действовать по правилам логики на уровне понятий. Наконец, эти задачи должны давать значительную нагрузку на внимание, память, воображение и речь человека.

Первичные, или элементарные, общие способности человека могут развиваться отдельно от других при помощи специальных упражнений. Многие из таких упражнений описаны в психологической литературе, опубликованной за последние два-три десятка лет и особенно за последние годы, когда интерес к практической психологии значительно возрос, а возможности для печати существенно расширились. По рекомендациям, содержащимся в специальной психологической литературе, можно совершенствовать перечисленные выше общие способности.

Важно понимать, что вопрос о развитии способностей носит общественный характер. Культурно-исторический подход, как было показано выше, вскрывает непосредственную зависимость необходимости развития способности от наличия общественной потребности.

Вопрос о том, можно ли и нужно ли развивать способности, решается, как мы могли убедиться, в зависимости от интерпретации самого этого понятия.

Отрицательный ответ предполагает истолкование способностей как проявления врождённых задатков. Положительный ответ очевиден при рассмотрении способностей по типу построения высшей психической функции (по Выготскому).

Практика показала, что с помощью применения ряда приёмов (персонификация материала, работа с чувственной тканью, метод бисоциации Кёстлера, синектический метод Гордона) удавалось до некоторой степени повышать уровень креативности испытуемых. Однако все эти попытки сталкивались с невозможностью создать внутреннюю мотивацию творческой деятельности, которая является необходимым, хотя и не достаточным, условием инсайта.

В этой связи заслуживает внимания гештальтистская теория визуального (или перцептивного) мышления Арнхейма. Согласно этой теории, творческое мышление исключительно образно: смысл воплощается в образе и лишь затем может быть осознан, что является принципом создания произведений искусства и литературы. Важно понимать, что речь в этом случае идёт об обобщённом (а не перцептивном) образе-символе, имеющем отношение к процессу творческого воображения как построения «образа мира».

Выводы психологической теории о связи развития специальных способностей, мышления в целом с динамикой личности должны определять разработку практических методов в педагогике.

Проанализировав тему способностей, мы поняли, что реализация способностей личности является решающим критерием уровня и развития общества. Проблема способностей человека – одна из основных теоретических проблем психологии и важнейшая практическая проблема.

Основываясь на работах В.В. Богословского, Петровского А.В и Платонова К.К мы пришли к выводу, что способности существуют только к известной деятельности, и потому, пока неясно, какой деятельностью будет заниматься человек, нельзя ничего сказать о его способностях к этой деятельности. Каждый человек индивидуален и способности отражают его характер, склонность к чему-то или увлеченность чем-то. Но способности зависят от желания, постоянных тренировок и совершенствования в какой-либо области. И если у человека нет желания или увлеченности чем-то, то способности в этом случае нельзя развить.

Нельзя так же сказать, что каждый человек способен ко всему. Если у него есть способность к рисованию, совсем не обязательно, что он обладает музыкальным слухом.

По мнению Богословского структура способностей зависит от развития личности. Выделяют два уровня развития способностей: репродуктивный и творческий. Человек, находящийся на первом уровне развития способностей, обнаруживает высокое умение усваивать знания, овладевать деятельностью и осуществлять её по предложенному образцу. На втором уровне развития способностей человек создает новое, оригинальное

Занимаясь развитием своих способностей, человек должен стремиться к тому, чтобы это развитие не было самоцелью. Главная задача в том, чтобы быть достойным человеком, полезным членом общества. Поэтому надо работать над формированием личности, над формированием ее положительных и, прежде всего, моральных качеств. Способности – это только одна сторона личности, одно из ее психических свойств. Если талантливый человек морально неустойчив, то он не может считаться положительной личностью. Напротив, одаренные люди, отличающиеся высоким нравственным уровнем, принципиальностью, моральными чувствами и сильной волей, приносили и приносят огромную пользу обществу.

2. Эмпирическое исследование коммуникативных и организаторских способностей

2.1 Эмпирическая база исследования и характеристика выборки

Исследование было проведено на базе Альметьевского филиала института экономики, управления и права. В исследовании принимали участие студенты первого курса факультета психологии в возрасте 17–19 лет, в количестве 18 человек, из которых мы сформировали группу респондентов (таб. 1).

Таблица 1. Сводная таблица данных о респондентах

| Группа | количество респондентов | средний возраст по группе | из них девушек (лет) | из них парней (лет) |

| 1 | 18 | 18 | 18 | 17 |

Похожие работы

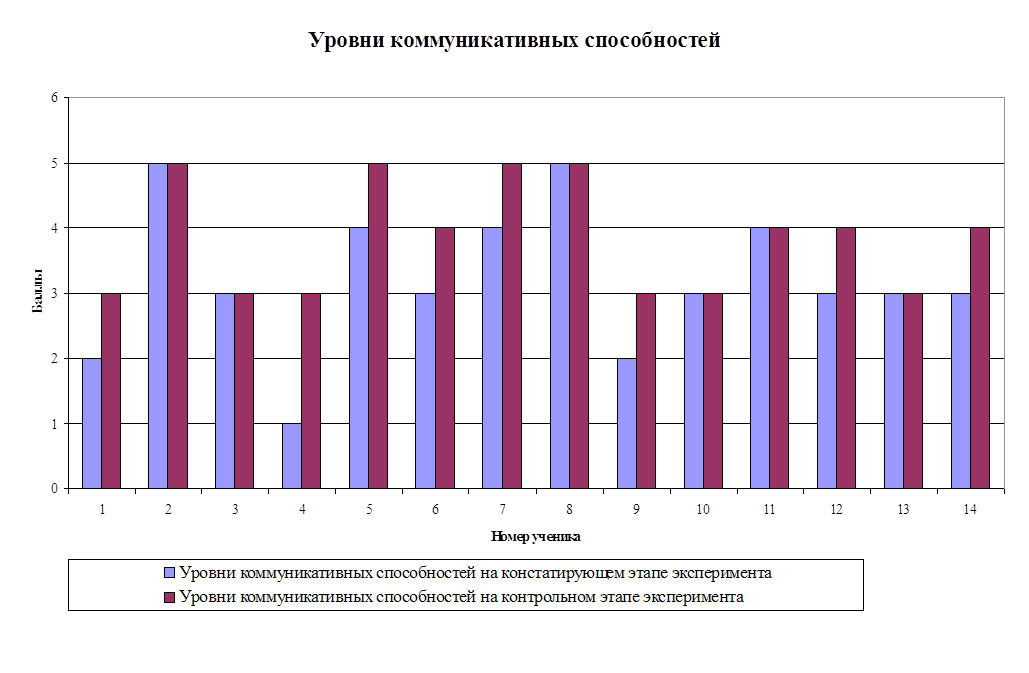

... и установление зависимости коммуникативных способностей от личных особенностей испытуемых с целью выявления основных причин, вызывающих затруднения в общении. IV. Составление коррекционной программы по профилактике и преодолению трудностей общения в подростковом возрасте. Исследования проводились с ноября 1998 г. по март 1999 г. В эксперименте принимали участие учащиеся Кудехинской средней ...

... учителей. 2.2 Учебная деятельность в подростковом возрасте Смена деятельности, развитие общения перестраивают и познавательную, интеллектуальную сферу подростка. В первую очередь исследователи отмечают уменьшение поглощенности учением, свойственное младшему школьнику. К моменту перехода в среднюю школу дети заметно различаются по многим параметрам, в частности: 1) по отношению к учению - ...

... аспекты поддерживаются членами общества, придавая субкультуре идеализированность и поддерживая определенную тематику, свойственную каждому социальному движению. Рассмотрим отдельно значение визуальных и коммуникативных характеристик, для идентификации их с субкультурными традициями. «Особенности внешнего облика и экспрессии человека могут стать «знаками», которые будут вовлечены в жизнь ...

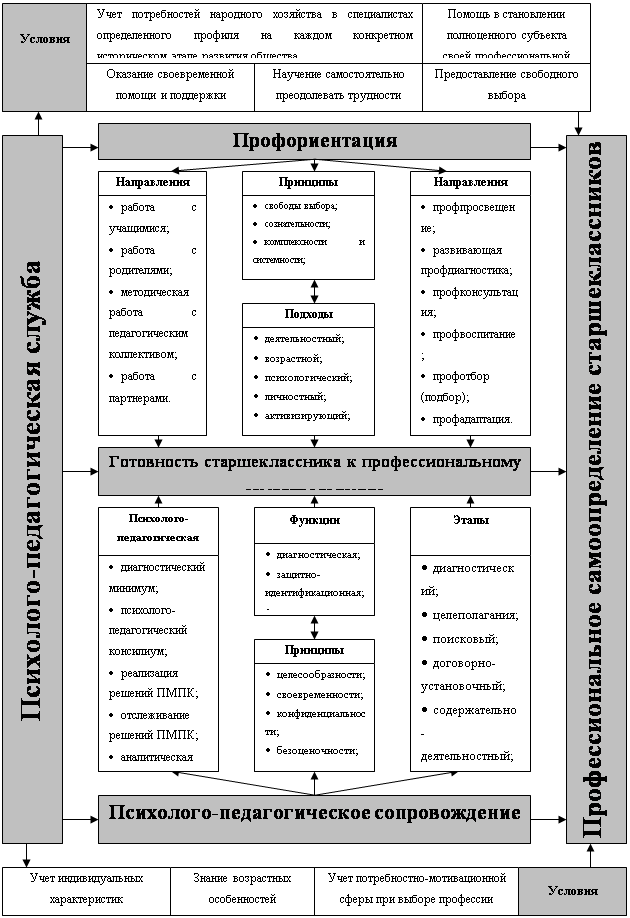

... психолого-педагогического сопровождения могут способствовать решению проблем учащихся в профессиональном самоопределении. При внедрении предложенной нами модели психолого-педагогического сопровождения профессионального самоопределения в систему школьного образования мы полагаем, что образ современного выпускника должен несколько измениться. И в связи с этим предлагаем свою схему направленности ...

0 комментариев