Навигация

Участие А. Луцкевича в политической и общественной жизни в Западной Беларуси

3. Участие А. Луцкевича в политической и общественной жизни в Западной Беларуси

Как было отмечено выше, 28 февраля 1920 года Антон Луцкевич подал в отставку и стал частным лицом. Но это еще не говорит, что он полностью отошел от политической деятельности. Тем не менее, он в большей степени стал заниматься культурно-просветительской работой, нежели политической борьбой, хотя от последней он не мог откреститься.

Говоря о 20-х годах прошлого столетия, следует отметить, что это был особенный период в истории Беларуси. Были они особенными и в жизни А.Луцкевича, в которой произошли изменения, в том числе и личной. На 37 году жизни он женится, (такие поздние браки были в обычаях того времени). Общественно-политическая и литературная деятельность А.Луцкевича в это время достигла своего расцвета. А.Луцкевич становится идеологом национального движения в Беларуси [74,с.295]. И все же это случилось с А.Луцкевичем, что изменилось его поведение и в целом деятельность? На этот вопрос ответ надо искать в самом Антоне, в его личности. До нас дошла одна из характеристик личности Луцкевича, которая была дана Ю.Витан-Дубеновской: «Антон был спокойный редко выражал свое недовольство был мягкого характера и легко поддавался влиянию … к сожалению не имел руководящих способностей и предвидения в политической обстановке, что особенно проявилось во время болезни и после смерти брата Ивана. Он старался заменить брата» [50,с.45]. Вот ответ на поставленный вопрос, потеряв поддержку брата А.Луцкевич имевший выдающиеся способности и изложении своих мыслей, не имел организаторских способностей то чем владел его брат Иван. Антон Луцкевич в этот период разочаровался в политической борьбе путем революции решив, что парламентский путь будет куда более эффективным и безопасным [51,с.48].

Там в Вильно с марта по сентябрь 1920г., под его редакцией выходят два политических издания. Сборник – «Наша Ніва» и «Памяти Ивана Луцкевича» и брошюра «Польская оккупация на Беларуси» [72,с.10]. Название брошюры говорит о ее содержании, поляки пришли на Беларусь как оккупанты и вовсе не помышляют о признании ее права на государственность. Эта работа выражает мнение Луцкевича к сложившейся в 1920 г. ситуации. Работа имеет с одной стороны разоблачительно осуждающий характер, с другой ярко показывает как польские власти постепенно уничтожают все достижения белорусского национального движения. Ярким примером является случай с паном Скульшем. Как известно все польские общественные и политические круги твердо стояли на мнении разделения Белоруссии и признании ее независимости. Приводится пример как Иван Луцкевич имеющий цель взбаламутить весь политический мир позволил себе сделать в Соймовой комиссии заграничных дел на заседании 22 апреля 1920 года сознательно фальшивое заявление [71,с.5] содержание которой сводилось к тому, что представители белорусского народа за некоторые уступки национального характера согласились на самоуправление Беларуси в границах Польского государства на что Радой БНР был дан ответ, что: «Белорусский народ и его организация стоят за государственную независимость и неделимость Беларуси. Никакое «самоуправление» без государственной независимости, белорусский народ не устроит» [71,с.5]. Это всего лишь один из примеров приведенных в брошюре, там же отмечается разгон белорусских школ, отмечу лишь то, что поляки нашли хороший способ избавится от белорусских национальных школ без крови и лишних арестов, они просто «отказались платить из краевого бюджета деньги учителям» [71,с.13].

Из Вильно А.Луцкевич наблюдал за событиями на советско-польском фронте, за деятельностью Наивысшей Рады и Народной Рады БНР.

Польша занимала территорию Беларуси по линии Западная Двина – Полоцк – Лепель – Борисов – Рогачев – Жлобин. На оккупированной территории действовали партизанские отряды. Если Наивысшая Рада и Белорусская социал-демократическая партия слишком понадеялись на легальную борьбу, на мирную конфедерацию, на деятельность Пилсудского, в чем и была их историческая ошибка, то Народная Рада и Белорусская партия социалистов революционеров сделала ставку на вооруженное сопротивление оккупантам [71,с.15]. 1 февраля 1921 года вышел первый номер «Советской Беларуси». В разное время этот орган возглавляли бывшие члены коммунистической организации Степан Булат, основавший в 1921 году газету «Белорусская весна», В.Игнатовский, М.Куделька, З.Жилунович [72,с.20]. Авторитет Белорусской коммунистической организации был весом.

Пилсудский и его окружение не могли не видеть, что белорусское движение радикализируется, что доверие к нему и его словам падает. Каковы бы не были отношения между Наивысшей Радой и Народной Радой, арест В.Ластовского и его единомышленников не поднимал авторитет польских властей. Освобождение Ластовского позволило польскому правительству начать в марте 1920 года переговоры с Наивысшей Радой, переговоры ничего не дали. Пилсудский наложил арест на деньги, получаемые Антоном Луцкевичем на формирование белорусской школы из Германии. Но во время личной встречи Пилсудского с Луцкевичем белорусской школы, культурной и общественной жизни, но вместо обещанных 30 млн. марок выделила на эти цели 10,7 млн. В марте начала работу Белорусская войсковая комиссия, о создании которой Луцкевич договорился с Пилсудским в октябре 1919 г. [80.с.45]. В комиссию входили П.Аленсюк (председатель), А.Прушинский (Алесь Гордич), А.Овсянин (зам.пред), С.Раи-Михайловский и др. В мае Наивысшая Рада предложила заключить договор, по которому возродилась бы модель Речи Посполитой: Польша и Белоруссия, каждая, сохраняя свое правительство, свое законодательство, свое войско, финансы, состоят в государственном союзе, имеют общий сейм. Но поляки пропустили это предложение мимо ушей. В июне Наивысшая Рада уже требовала признать независимость БНР и до созыва Учредительного Сейма установить на территории Беларуси протекторат Лиги Наций [74,с.82].

Для того, чтобы убедить западных политиков в необходимости такого шага, А.Луцкевич, являвшийся председателем Белорусского национального комитета в Вильно, собирается выехать в Париж. Он полагал, что даже намек на признание БНР странами Запада вынудит и Польшу признать ее. Только Польша, считал он, может оказать в этот момент реальную помощь. Выехать в Париж не удалось. Тем временем советские войска пошли в наступление. В период от июля до августа 1920 г., когда Вильно заняла Красная армия, Луцкевич находился под арестом в большевистской тюрьме [75,с.376].

Так как ЛитБел ССР больше не существовала, фактом было существование Литовской Демократической Республики.

Антон Луцкевич советско-литовский мирный договор воспринял негативно. В письме к Левону Дубейковскому от 3 июня 1921 года он дал волю своим эмоциям: назвал В.Ластовского бандитом, а литовцев – заклятыми врагами.

А.Луцкевич помнил, как большевики арестовали Б.Тарашкевича и В.Ивановского в начале 1919 г., как были закрыты белорусские газеты и учебные заведения, созданные во время немецкой оккупации.

18 марта 1921 года был подписан Рижский мирный договор. Западная граница БССР с Польшей проходила с севера на юг: с северной стороны населенного пункта Ушачи на восток от Пасвиля на Докшици, около Радошкович Несвижа, западней Красной Слободы, Старобина, восточней Микашевич западнее Турова. Территория которая отошла к Польше, составляла 106 тыс. км2 с населением свыше 4 млн. человек. На территории 6 паветов ССРБ (Минский, Борисовский, Игуменский и Слуцкий) проживало 1 млн. 634 тыс. человек. Антон Луцкевич выразил крайнее недовольство Рижским миром заключенным между Россией и Польшей без участия белорусской делегации. Этот договор национальный лидер называет вторым Брест-Литовским договором [5,с.22].

А.Луцкевич все же был в стороне от бурных событий этих дней. Этот год для А.Луцкевича, как в принципе и предыдущий был годом относительного покоя, годом творчества. Почему А.Луцкевич не был сторонником вооруженной партизанской борьбы на Беларуси? Во-первых, он хорошо понимал, что за Польшей стоят Франция, Великобритания и США, что польские власти, объявив всех партизан большевистской агентурой, получают поддержку со стороны великих держав. Во-вторых, целью повстанцев была «неделимая Беларусь», но как можно было объединится с ССРБ если Россия от ее имени подписала рижский договор. Разделив Беларусь на две половины, в данных условиях необходимо было вести войну на два фронта. Россия не могла пойти на такой рискованный шаг в сложившейся ситуации на Восточном фронте [65,с.38]. Луцкевич понимал, что эсеры, возглавившие эту борьбу, переоценили свои силы, и не добьются успеха, он был прав. В том же 1921 году он был избран старшиной Виленского комитета координационно-представительского органа белорусских национально-демократических партий и организаций в Польше [19,с.51]. В этом же году основал «Белорусскую школьную раду» [75,с.376], которая впоследствии слилась с ГБШ. Издал для белорусских гимназий «Элементарную алгебру» Киселева, делая тем самым вклад в разработку математической терминологии в белорусском языке. Позже русско-белорусский словарь математических терминов. Много внимания А.Луцкевич уделял и развитию белорусской литературы. Не только как редактор. Его рецензии на книгу Янки Купалы, “Шляхам жыцця”, на “Вянок” Максима Багдановича и сейчас представляют несомненный интерес. Еще в 1918г. А.Луцкевичем была издана книга «Нашы песняры», “Літаратурна-сацыяльныя нарысы” [12,с.53].

В этом же 1921 г. была издана книга “Пуцяводные ідэі беларускай літаратуры” и опубликована работа «Еврейский вопрос в белорусской литературе» [62,с.32].

Так же его усилиями был открыт белорусский музей имени Ивана Луцкевича. Как уже отмечалось, польское правительство вело линию на фактическое уничтожение белорусских школ, то в 1924 их осталось около 40 [5,с.59]. Были ограничены права гимназий. В июле того же года, были приняты так называемые языковые законы. Остававшиеся белорусские школы превратились в двуязычные. А если учесть, что отныне учителя приглашались из Польши, то белорусская школа была обречена на гибель.

Из дневника Антона Луцкевича известно, что у него было больное сердце, что не характерно для его возраста. Незавидное было и материальное положение Луцкевича, у которого было двое детей и безработная жена. В 1922 году Луцкевич возглавляет Белорусский центральный избирательный комитет. После того как он же разработал общую для национальных партий избирательную платформу на выборах в сейм, и сенат Польской республики в результате от Беларуси было избрано 11 кандидатов которые, – были избраны послами в сейм, а 3-е сенаторами [19,с.51].

Но все же внутри Луцкевича происходила борьба, он даже хотел навсегда выехать из Вильно, но не уехал. Почему неизвестно. 1923 год считается фактически поворотным в мировоззрении Антона Луцкевича особенно после так называемого белостокского судебного процесса над 45-ю белорусами. Этот судебный процесс показал, что польское правительство не допустит даже возможности самой идеи не только независимости, но и автономии Беларуси. В сборнике Белорусского научного общества «Западная Беларусь» (1923 г.) Луцкевич печатает свою статью «Кризис идеи или кризис общества?». В ней он показывает, что кризис белорусской идеи вызван: равнодушием Европы к Белорусской национальной проблеме [76,с.37-38]. Что касается большевиков, то к ним Луцкевич относится настороженно. В своем дневнике он пишет: “Все же этот большевизм – сила: он еще не скоро развалится, когда же ему суждено, когда же ему суждено развалится” [77,с.175]. Прежде чем останавливаться на факте восприятия Луцкевичем большевизма, нужно рассмотреть его деятельность в ГБШ. Следует отметить, что он же участвовал в организации ГБШ, все же являлся активным ее членом, а так же основным ее родоначальником (Белорусская Школьная Рада) основной целью ГБШ было: увеличить и усилить образование в белорусском национальном социальном и духовном духе развития белорусских школ и образования вообще [78,с.33]. Работы Луцкевича на этом поприще актуальны до сих пор и являются примером идеологической деятельности. В книге А.Луцкевича «Как учить в новой школе?» Замечаниям учителям белорусских средних школ, которая была издана 13 марта 1923 года, в частности говорится: не отдаляй от себя учеников холодом, не стремись показать свое превосходство или власть ними [78,с.40-41]. По сути, это было начало педагогического течения в обучении детей в белорусских школах.

Приверженцем независимости и неделимости Беларуси, социальной справедливости Антон Луцкевич прекрасно понимал, что созданная БСРГ является лишь органом большевизма следовательно не вступил в ее ряды хотя и имел некие связи с редакцией этой газеты, на правах свободного журналиста. Он не очень то восхвалял беларусизацию и НЭП т.к. знал, что коммунисты враждебно относятся к белорусской крестьянской стихии и национальной идеи. Все что они сделали в Минске есть не «рука дружбы», а вызов на бой [79,с.13]. Фактически он был провидцем, так же он знал о желании белорусских коммунистов монополизировать белорусское движение и многое другое. Это позволило А.Луцкевичу сделать вывод о нежелательности тесного сотрудничества с большевиками. Но сотрудничество полностью отрицать трудно, особенно после того как к концу 80-х годов XX века Владимир Казберук в Варшавском архиве нашел интересный документ: «Этот адресованный Антону Луцкевичу лист председателю ЦИК БССР, от члена ЦК КП(б)Б А.Червякова» этот документ был перехвачен польской разведкой в 1923 году. Его содержание следующее: «Дорогой Антон. Прости меня пожалуйста, за такое долгое молчание. Я не имел возможности переслать Вам все то, про что мы с Вами договаривались. Все то, что Вы просили посылаю Бандарчуком. Доллары перешлем сегодня в руки, скажите что деньги получили с Америки. За агитацию в периодической печати я Вам очень благодарен, в Москве ей очень рады. Просите все, что нужно, будем Вам пересылать» [19,с.51].

Если принять во внимание данный документ как факт, то получается, что Антон Луцкевич был агентом Коминтерна? Я думаю не совсем. Сотрудничая с БСРГ, Луцкевич мог получать помощь для написания статей. Ежели нет, то как объяснить непримиримый характер Луцкевича, его идеи по отношению к белорусскому национальному движению, которые не сходились с линией большевиков. В это время Луцкевич возглавил БСДП социальной опорой, которой была, преимущественно, белорусская национальная интеллигенция, которая в принципе поддерживала политику, проводимую Советскими властями в это время. То может получиться, что это был переломный период, когда Луцкевич находился на распутье в выборе своего дальнейшего пути в жизни. Все же Луцкевич выбрал путь не связанный с большевиками, за что и поплатился в последствии. Трагическими для Луцкевича были и события 1927г. т.к. в январе члены БСРГ были арестованы [19,с.52].

1 января 1928г. произошел арест и Антона Луцкевича, этого заслуженного деятеля белорусского возрождения, который отдал все силы белорусскому народу. После ареста А.Луцкевича в его квартире был произведен обыск .Обыск не дал никаких результатов.

Находясь, в Лунинской тюрьме А.Луцкевич окончательно подорвал свое здоровье и был переведен в больницу. Он постоянно жаловался на головные боли, кроме того, у него было слабое сердце. До помещения его в больницу Луцкевич провел в тюрьме 3 месяца.

А 23 мая А.Луцкевич был признан невменяемым. Процесс по делу Антона Луцкевича был связан, прежде всего, с возрождением белорусского национального движения.

Освещала процесс газета «Звезда». Она, в частности, поместила стихотворение Владимира Жилина, посвященное А.Луцкевичу. Судебному процессу уделяла внимание и московская печать. «Правда» назвав А.Луцкевича одним из вождей белорусского национально-освободительного движения, напечатала его портрет [ 75,с.56].

Начиная с середины 20-х годов, Антон Луцкевич начинает постепенно отходить от политики и занимается литературной деятельностью.

Именно в н. 20-х формируется т.н. группа А.Луцкевича Рак.Островского, которая призывала не верить курсу политики в направлении поддержки культурно-национального творчества отдельных народов и создания национальных республик. Волна хулы обрушилась на А.Луцкевича в 1929г. Именно тогда он был причислен членами БСГ к провокаторам, предателям, фашистам и т.д.

В 1929 г. Луцкевича причисляют к социал-фашистам. В этом же году газета «Звезда», которая год назад опубликовала стихотворение, посвященное ему, напечатала карикатуру на А.Луцкевича и назвала его национал-фашистом. Это был еще один удар российской печати по национальному лидеру Беларуси и, в сложившейся ситуации Антону Луцкевичу лучше всего было бы уйти в подполье и на некоторое время прекратить свою активную деятельность [5,с.62].

Но, не смотря на это, Луцкевич продолжает свою культурную работу. Группа, о которой сказано выше, развернула свою деятельность особенно активно с 1930 года. Благодаря ее лидерам стала издаваться антикоммунистическая газета «Вперед» [80,с.241].

В сентябре 1930 года был основан “Центральный союз культурных и хозяйственных организаций” с газетой “Белорусский звон” и в 1932 годы.

В середине 30-х гг. польские власти начали новое наступление на белорусское движение. Во-первых, у национальных меньшинств уже не было никаких, даже эфемерных, конституционных гарантий. Во-вторых, движение было расколото, несмотря на попытки коммунистов создать Народный фронт. В-третьих, события в БССР лишали западнобелорусских деятелей возможности ссылаться на успехи государственного и культурного строительства в восточной части Белоруссии. Именно аресты деятелей КПЗБ, БСРГ и «Война» в СССР развязывали полякам руки. Были закрыты Новгородская белорусская гимназия (1934), Товарищество белорусской школы (2 декабря 1936 года). Белорусский институт хозяйства и культуры (4 декабря), прекратили свою деятельность Союз белорусских учителей (20 августа 1937 года). Белорусский хозяйственный союз (16 апреля 1938 года). Была запрещена также Белорусская национал-социалистская партия Ф. Акинчица. Еще в 1938 году, когда судили деятелей БСРГ, виленский архиепископ запретил белорусам-католикам и в первую очередь ксендзам вступать в Белорусскую христианскую демократию, читать ее газету «Беларуская Крыніца». По свидетельству Я. Найдюка, никто, за исключением отдельных лиц, этому приказу не внял. Но вот в 1937 году партии запретили издавать «Беларускую Крыніцу». В том же году было распущено полонофильское Товарищество белорусского просвещения, а в 1938-м — ликвидирован Белорусский национальный комитет в Вильно [69,с.52].

Из культурно-просветительных организаций и учреждений остались только Белорусское научное товарищество и Белорусский музей им. Ивана Луцкевича. Правда, власти предложили Антону Луцкевичу объединить Белорусский музей с Литовским и создать на их базе Региональный музей в Вильно под руководством самого А. Луцкевича. Мало того, что власти вознамерились уничтожить еще одно белорусское учреждение, они захотели поссорить белорусов с литовцами. А. Луцкевич отверг это предложение [70,с.144].

Не смотря на репрессии, стремление польских властей во всем и всячески ограничивать культурно-просветительные организации белорусов, духовная жизнь в Западной Белоруссии не умирала. В крае выходили журналы “Беларускі летапіс”, “Калоссе”, «Хрысьціянская думка», “Студэнцкая думка”, “Шлях моладзі”. В сравнении с изданиями 30-х годов, выходившими в БССР, они были куда как интереснее и богаче. Периодика Западной Белоруссии выглядит предпочтительнее, прежде всего, благодаря плюрализму мнений, живой полемике, спорам, нередко, правда, доходившим до площадной ругани. Из этой периодики мы можем нынче почерпнуть много объективной информации, узнать то, о чем никогда не узнаем из белорусской советской периодики. В таких журналах, как «Калоссе» (редактор Янка Шутович), “Беларусь летапіс” (редактировали Рыгор Ширма, Феликс Стецкевич, преподаватель и директор Виленской гимназии Сергей Павлович), печатались и коммунисты, и люди, не разделявшие их взглядов. С «Калоссем» сотрудничал А. Луцкевич. Кроме того, он опубликовал несколько работ в “Гадавіку (Запісах) Беларускага Навуковага Таварыства”, выступал в газетах “Przeglad Wilenski” [19,с.38]. Сидя в тюрьме на Лукишках, А. Луцкевич написал одну из интереснейших своих работ “За дваццаць пяць гадоу”, воспоминания о работе первых белорусских политических партий БРГ-БСГ. Годом раньше в журнале «Родныя Гоні» были опубликованы работы – статьи Антона Луцкевича: «Национальное возрождение белорусов» (Литва 1909 г.), «Белорусы» в книге «Формы национального движения в современных государствах» и некоторые другие работы являющиеся источниками для изучения истории БСГ, и национального движения [9,с.160]. Те, кто интересуется историей Белорусского студенческого союза, может прочесть реферат А. Луцкевича, напечатанный в 1930 году. Здесь уже упоминалось о его сотрудничестве с журналом «Студэнцкая думка», который начал выходить в 1924 году. Журнал, по существу, открывался статьей А. Луцкевича «Каким путем идти». Отвечая на этот вопрос, он замечал: «Связь с народной массой, из которой вышла почти вся наша молодежь, является единственно крепкой и надежной основой, на которую молодежь может опереться. Нужно крепко стоять на земле, чтобы глазами наблюдать звезды в небе, чтобы найти для себя свое собственное новое небо. И молодежь найдет свои яркие звезды и свое небо, только опираясь на мощную и всенародную силу» [9,с.160].

Наши историки, пишущие об освободительном движении, до сих пор обходят вниманием реферат А. Луцкевича «К 50-й годовщине выхода «Гомон», прочитанный II февраля 1934 гола, и его доклад «Белорусы-народовольцы и их орган «Гоман» на VI Всеобщем съезде польских историков, напечатанный в книге. «Pamitnik VI Powszechnego Zjazdu Historykow Polskich. Wilno». Это не единственная работа А. Луцкевича, которую игнорируют наши ученые. В 1988 году — на четвертом году перестройки и гласности — вышел энциклопедический справочник «Францыск Скарына». В нем нет упоминания о том, что А. Луцкевич является автором реферата «Франтишек Скорина и язык его изданий», прочитанного 1 апреля 1936 года на торжественном заседании Белорусского научного товарищества в честь 450-летия со дня рождения белорусского и восточнославянского первопечатника. (Белорусская Академия наук эту годовщину не отмечала.) Луцкевич является также автором статьи «Четырехсотлетие первого кодекса белорусского права (1529—1929)». Статья эта, посвященная первому Статуту Великого княжества Литовского, помещена в «Беларуским календары» на 1929 год [41,с.92],

А. Луцкевич много времени отдал Белорусскому музею им. Ивана Луцкевича. Это научное и культурное учреждение ежегодно посещали тысячи экскурсантов, только за 1933 год – 13200 человек

Этому музею посвящены стихи западнобелорусского поэта Михася Машары. Коллекции музея описал А, Луцкевич в статьях, которые напечатаны и «Беларускім календары» в 1929 году [42,с.63].

Музей являлся учреждением, функционирующим при Белорусском научном товариществе, председателем которого являлся сам А. Луцкевич. Работе БНТ посвящена его статья «Пятнадцать лет трудов Белорусского Научного Товарищества» («Гадавік...», кн. 1, Вильна, 1933).

В Вильно печатались и переиздавались книги умерших писателей и тех, кто жил в БССР: Андрея Зязюли, Максима Богдановича, Янки Купалы, Якуба Коласа и других. Деятельное участие в подготовке этих публикаций принимал и А. Луцкевич. Он один писал статьи и выступал с лекциями и докладами о творчестве выдающихся писателей, по истории белорусской литературы [42,с.64]. В этом же году Антон Луцкевич в журналы “Студэнцкая думка” публикует следующие статьи: «Подсознательное и сознательное в «душе белорусской» Сырокомли», «Вильно в белорусской литературе». «Эволюция белорусской возрожденческой идеологии и ее отражение в литературе».

В 1935 году он прочел реферат «О белорусской литературе «нашенивской поры», в 1938-м — напечатал статью «Жизнь и творчество Фр. Богушевича в воспоминаниях его современников»

В 1927 году в Вильно вышел сборник избранных произведений Якуба Коласа с предисловием А. Луцкевича. В 1938 году Антон Луцкевич пишет свою статью «Политический процесс Якуба Коласа», основанную на материалах Белорусского музея им. Ивана Луцкевича. Неоднократно обращался А. Луцкевич к творчеству Янки Купалы. В «Нашей Ниве» он рецензировал книгу поэта «Шляхам жыцця», в 20-е годы выступал с рефератом «Напевы лиры Янки Купалы». Когда в 1932 году отмечалось 50-летие со дня рождения народного поэта. А.Луцкевич прочел в Вильно и для белорусов в Риге и Двинске (Даугавпилсе) доклад «Янка Купала как Пророк Возрождения». Проследив литературные влияния на молодого Купалу, показав умение поэта работать со звуком и словом, обозначив его социальный и национальный идеалы, цитируя его произведения, которые к тому времени были изъяты из библиотек и БССР. А. Луцкевич почему-то не счел возможный: хотя бы упомянуть о том, что великого поэта довели до покушения на самоубийство, что многие его сочинения объявлены националистическими, вредным. Он, кого обзывали социал-фашистом, говорил в своим докладе о Великой Революции, о власти трудящихся. Ни слова о ссылках и высылках, о расправах с национальными демократами. Почему?

Ответ, наверное, таков: Луцкевич четко проводил грань между литературой и политикой. В литературе его интересовали не идеи сами по себе, а слово и образы. Он был убежден: настоящий художник мыслит образами даже тогда когда пишет на злободневные темы. В своей лекции "Проблемы красоты и литературы в произведениях М. Богдановича»

А.Луцкевич писал не только о классиках. Он интересовался молодой литературой в обеих частях Белоруссии. Он писал о музыкальном фольклоре, устном народном творчестве, музыке. Публикации на эти темы можно найти как в западнобелорусских. так и в польских и русских изданиях.

Особой позицией в творчестве А.Луцкевича стоит перевод Нового завета и Псалтыря. Книга вышла и 1931 г. в Хельсинки. В 1948 году Британское и Заграничное Библейское общество переиздаст Новый Завет и Псалтырь в Лондоне, Отдельные книжечки с текстами Евангелии выходили после войны и в Польше, о чем позаботились живущие там испокон веков белорусы.

В 1931 году власти добиваются увольнения Антона Луцкевича с Виленской Белорусской гимназии. Но как отмечает А.М.Сидоревич польские власти отняли у Антона Луцкевича жену (она умерла, когда он был арестован в 1929 году) и работу. Однако А.Луцкевич все еще оставался руководителем Белорусского Научного общества. Белорусского музея, БНК [81,с.15].

Польские власти, особенно в середине 30-х годов, как я уже отмечал выше, начали новое наступление на белорусское движение. Последнее переживало не самые лучшие времена, национальные меньшинства, коими являлись белорусы, не имели никаких, даже эфемерных, конституционных гарантий.

Луцкевич снова пытается обратиться к мировому сообществу для защиты прав белорусского народа, так в 1937 году Луцкевич пишет соответствующий текст, для того, чтобы можно было белорусам конформировать Западу о самих себе [82,с.72].

В первой половине 1938 года работа была готова, к несчастью она не сохранилась до наших дней. О ней можно судить лишь по воспоминаниям Антона Луцкевича. Говоря о содержании, следует отметить, что здесь белорусский народ представлялся Западу со своими главными идеями: свобода, политическая независимость. Однако никого он не ругал, никого он не обвинил [82,с.73]. Луцкевич матерился в своей жизни достаточно, чтобы снова быть арестованным. Но он не предвидел событий 1939 года.

К событиям в Советской Беларуси он отнесся с острой критикой. О Сталине он писал следующее: «Или мы имеем дело с человеком бешеным или с провокатором? Он с полной самоотдачей своим действием и пониманием политической обстановки в стране хочет вызвать в СССР положение бесконечной внутренней гражданской войны» [15,с.60].

Луцкевич также говорил о Сталине, как о бесспорном диктаторе, и «красном Муссолини». Впоследствии ему вспомнят эти слова.

События разворачивались стремительно. Положение на Западном фронте молниеносно начало меняться. Также меняется геополитика Западного региона России. 1939 год ознаменовался началом II Мировой войны. Западная Беларусь была присоединена к БССР. В ознаменовании новой геополитической ситуации на Беларуси, а именно объединений Запада и Востока в единую территориальную единицу в составе СССР. Антон Луцкевич должен был быть доволен, ведь сбылась его давнишняя мечта. Но что же Антон Луцкевич?

А он по-прежнему стоял на принципах белорусского возрождения: за язык, белорусскую школу, культуру, науку, искусство. Вплоть до его ареста 30 сентября 1939 года. По официальным данным он умер в Семипалатинской области в 1946 году. Но это точно не известно, так и не известны дата и место его захоронения, как и сотен национальных деятелей, попавших под вращающийся маховик сталинских репрессий. Так заканчивается жизнь одного из ярких деятелей белорусского национального движения.

Заключение

Общественно-политическая деятельность Антона Луцкевича является важнейшей составляющей белорусского национального движения, необходимо рассматривать в контексте истории Беларуси начала XX в.

Формирование мировоззрения А.Луцкевича проходило во время учебы в Петербургском Императорском университете в окружении белорусской национальной молодежи. В частности, Вацлава Ивановского, Адама Гуриновича, Янки Лучины и Ивана Луцкевича. В этот период начинается консолидация национальных сил за развитие национальной идеи, во главе которых стояли братья Луцкевичи. Им принадлежит идея создания первой национальной партии на территории Беларуси: с программными установками, направленными на изменение государственного устройства, повышение жизненного уровня населения. Создание белорусской государственности.

С выходом первого номера издания «Нашай Долі» и «Нашай Нівы» на территории Беларуси складываются условия способствующие зарождению и развитию национальной литературы, и книгоиздания, а также системы образования и культуры в целом.

Антон Луцкевич принимал активное участие в полемике на страницах «Нашей Нивы» по вопросам национального самоопределения. Идея национального возрождения воплотилась в провозглашении БНР, как попытке формирования модели национальной государственности.

В своей политической деятельности Антон Луцкевич руководствуется главным принципом: создание белорусской государственности независимо от данного политического режима, сложившегося на территории Беларуси в условиях геополитики.

Деление территории Беларуси по решению Брестского и Рижского мирных договоров было воспринято Антоном Луцкевичем как удар, по белорусскому национальному движению. Созданием угрозы исчезновения белоруской нации и этноса.

После раздела территории Беларуси на Западную, вошедшую в состав Польши, и Восточную, в то время являющуюся Северо-Западным краем России, Антон Луцкевич отходит от активной общественно-политической деятельности. Вероятно, это объясняется осознанием того, что реализация национальной идеи в данный момент и в данных условиях на территории Беларуси была не возможна.

С конца 20-х годов Антон Луцкевич в основном занимается литературно-просветительской деятельностью: работает над воспоминаниями на основании дневников написанных в период бурной общественно-политической деятельности.

Несмотря на ряд ошибок, которые Луцкевич допускал в общественно-политической жизни, его роль нельзя недооценивать. Посвятив себя идеи национального возрождения Беларуси, он не может не вызывать восхищения.

Именно Антон Луцкевич, его целеустремленность, трудолюбие, преданность белорусской идеи могут служить примером для любого современного политика, который поставил своей целью благополучие белорусского народа во всех сферах его жизни на современном этапе развития.

Список использованных источников и литературы

1. Ластовский В.Ю. Кароткая гісторыя Беларусі.– Мн., 1992.

2. Сідарэвич А.М. А. Луцкевіч і I. Луцкевич // Крыніца., 1999. №4-5.

3. Вяртанне мауклівая споведзь: Постаці творцау беларускай гісторыі у кантэксце часу. – Мн, 1994.

4. Чмырак Л. Беларускае нацыянальнае адраджэнне // Творы. Мн., 1992

5. Турук Ф.Ф. Белоруское движение. – М.,1991.

6. Луцкевич А.И. За дваццаць пять гадоу (1903-1928). – Вильно., 1928

7. Александровіч С.Х. Пуцявінамі роднага слова. – Мн., 1971.

8. Круталевич В.Н. Рождение белорусской Советской Республики. Провозглашение Республики. Развертывание национально-государственного строительства (ноябрь 1918 – февраль 1919). – Мн., 1979.

9. Нацыянальная свядомасць і культура слова // Голас Радзiмы 10 красавіка 1994.

10. Сидоревич А.М. Антон Луцкевич // Нёман., 1990. №7.

11. Конан У. Антон Луцкевич: Філасофія і эстэтыка нацыянальнага адрадження // Голас рдзімы 10 саковіка 1994.

12. Конан У. Антон Луцкевич: Філасофія і эстэтыка нацыянальнага адрадження // Голас Радзімы 17 сакавіка 1994

13. Крутелевич В.А. На путях национального самоопределения БНР–БССР–РБ.–Мн., 1995.

14. Сташкевич М.С. Перадумовы і працэс стварення палітычных партый на Беларусі (канец XIX –люты 1917 г.) // Беларускі гістарычны часопіс., 1999. №3.

15. Сташкевич М.С. Перадумовы і працэс стварэння палітычных партый на Беларусі (канец XIX –люты 1917 г.) // Беларускі гістарычны часопіс., 1999. №4.

16. Казьбярук У. Ля вытокаў беларускай дзержаўнасці або свае і чужыя пра Антона Луцкевича // Крыніца., 1999. №4-5.

17. Нарысы гісторыі Беларусі.– Мн., 1994. Ч.1.

18. Октябрь 1917 года и судьбы политической оппозиции. – Г. 1993. Ч. II

19. Янушкевіч Я. Луцкевичы // Шляхам гадоў. – Мн., 1994.

20. Біч М. Ідэолаг і практык нацыянальнага адрадження // Крыніца., 1999. №4-5.

21. Туронак Ю. В.Іваноўскі і адрадженне Беларусі // Маладосць. 1994. №8.

22. Гісторыя Беларускай ССР – Мн., 1972. Т.2.

23. Сташкевіч М.С. Гістарычны выбар на пачатку 20 стагоддзя // Спадчына. 1991. №4.

24. Программа БСГ Принятая на II съезде в 1903 году // Спадчына. 1991. №4.

25. Дакументы Беларускай Сацыялістынай Грамады да часоў рэволюцый 1905 г. // Спадчына. 1991. №3.

26. Коршук У.К. Актуальныя старонкі мінуўшчыны // Веснік БДУ. 1993. №1.

27. Багдановіч І.Э. Авангард і традыцыя. Беларуская паэзія на хвалі нацыянальнага адрадження. – Мн., 2001.

28. Багдановіч М. Беларускае адраджэнне. – Мн., 1994.

29. Гарэцкі М. Гісторыя беларускай литературы і масцатства Беларусі. – Мн., 1992.

30. Энцыклапедыя лiтаратуры і мастацтва Беларусі. – Мн., 1975.

31. Арлоў У. Сагановіч Г. Дзесяць вякоў беларускай гiсторыі (1862-1918). Падзеі. Даты. Ілюстрацыі. – Вильно., 2000 г.

32. Цуба М.В. Беларускі нацыянальны рух на пачатку XX ст. // Беларускі гістарычны часопіс. 1996. №1.

33. Энцыклапедыя гісторыі Беларусі у 6 т. – Мн., 1993. т.1.

34. Запруднік Я. Беларусь на гістарычных скрыжаваннях. – Мн. 1993.

35. Наша Ніва. 1906. №1. 10/23 лiстапада.

36. Сидаревiч А.М. Самавызначэнне беларускай сацыял-дэмакратыі // Беларускі гістарычны часопiс., 1998. №2.

37. Кветка Вітан. “Наша Ніва”; Іван Луцкевіч // На суд гісторыі: успаміны, дыялогі. – Мн., 1994.

38. Цьвікевіч А. “Западна-русізм” Нарысы з гісторыі грамадскай мыслі на Беларусі у XIX і пачатку XX в. – Мн., 1993.

39. Наша Ніва. 1907. №4. 25 студзеня.

40. Наша Ніва. 1907. №9. 2 (15) сакавiка.

41. Наша Ніва. 1907. №33. 10 (23) лiстапада.

42. Сідарэвіч А.М. З жыцця Антона Луцкевіча: Маёнтак // Літаратура i Мастацтва. 1991. 18 студзеня.

43. Філекоў У. Беларуская газета “Наша Ніва” // Настауніцкая газета. 1996. 10 красавіка.

44. Конан У. Антон Луцкевіч: Філасофія: Эстэтыка нацыянальнага адраджэння // Голас Радзімы. 1994. 24 сакавіка.

45. Карнейчык Я. Беларуская нацыя. – Мн. 1991.

46. Мядзёлка П. Сцежкамі жыцця. Успаміны. – Мн., 1974.

47. Багдановіч А.Г. Ідэя дзяржаўнасці ў нацыянальна-вызваленчым руху Беларусі у пачатку XX ст. (1900-1917) // Веснік БДУ. 1993. №3.

48. Лёсік Я. Творы: Апавяданні. Казкі. Артыкулы. – Мн., 1994.

49. Ластоускі В. Выбраныя творы. – Мн., 1997.

50. Шчаўлінскі М.Б. Бежанцы і беларускі нацыянальны рух у гады Першай Сусветнай вайны // Беларускі гістарычны часопіс. 1999. №3.

51. Вітан-Дубейкоўская Ю. Мае успаміны. – Мн. 1994.

52. Туронак Ю.Б. Беларусь пад нямецкай акупацыяй. – Мн., 1993.

53. Багдановіч А.Г. Ідэя дзяржаўнасці ў грамадска-палітычнай думцы Беларусі (1914-сакавік 1917) // гістарычная навука і гістарычная адукацыя у Рэспублікі Беларусь.– Мн., 1995. Ч.2.

54. Сiдарэвiч А.М. Антон Луцкевіч // Крыніца. 1999. №5.

55. Сакалоўскі У. Забытыя старонкі гісторыі // Шляхам гадоў. – Мн., 1994.

56. Шчаўлінскі М.Б. Беларускі нацыянальны рух на акупіраванай тэрыторыі краю з восені 1915 да лютаўскай рэвалюцыі 1917 г. // Веснік БДУ. 1998 № 2

57. Коршук У.К. БСГ і праблема нацыянальнай дзяржаўнасці Беларусі // Веснік БДУ. 1997. № 2.

58. Коршук У.К. З гісторыі Беларускай Сацыялістычнай Грамады // Гісторыя і гістарычная адукацыя у Рэспублікі Беларусь. 1994. Ч.1.

59. Ладысеў У.Ф. Брыгадзін П.І. На пераломе эпох: станаўленне беларускай дзяржаўнасці (1917-1920 гг.) – Мн., 1999.

60. Данілюк Т. Мае успаміны аб службе у беларускiх вайскавых фармацыях і удзеле у беларускім збройным змаганні 1917-1921 гг. // Спадчына. 1995. № 5.

61. Сідарэвіч А.М. З думай аб незалежнасці // Полымя. 1991. № 4.

62. Краўцоў М. Рада Беларускай Народнай Рэспублікі // Спадчына. 1998. № 1.

63. Недасек Н. 1918-1948. Да трыццатых угодкаў найвызначнейшых падзееў нашага нацыянальнага руху // Спадчына. 1998. № 1.

64. Михнюк. В.Н. Климович Н.М. Гесь А.И. Апостол национального возрождения // Нёман. 1995. № 1.

65. Луцкевіч А. 25 сакавiка 1918 года ( з маіх успамінаў ) // Спадчына. 1997. №1.

66. Жылуновіч З. Нацыянал-дэмакраты за “Працай” // Спадчына. 1991. № 4.

67. Грыцкевіч А. Ідэя незалежнасці Беларусі ў гістарычным аспекце // Спадчына. 1996. № 5.

68. Сташкевич Н.С. Приговор революции. Крушение антисоветского движения в Белоруссии (1917-1925). – Мн., 1985.

69. Луцкевіч А.I. Дзённік // Полымя. 1991. № 4.

70. Ладысеў У.Ф. Некаторыя актуальныя пытанні метадалогіі i тэорыі нацыянальна-вызваленчага руху ў Заходняй Беларусі // Гісторыя і гістарычная адукацыя у Рэспукі Беларусь. 1994. Ч.1.

71. Смаленчук А. Беларускае пытанне і Польскі рух // Полымя. 1994.

72. Луцкевіч А. Польская акупацыя у Беларусі. – Мн., 1992.

73. Сідарэвіч А.М. Нашаніўцы ў 1920 годзе // Наша Ніва. 2002. 8 лютага.

74. Казлекоў У.Я. Сташкевіч М.С. Рэволюцыйны 1917-ы год. Стваренне беларускай дзяржаўнасці // Беларусь на мяжы тысячагодзяу. – Мн.,2000.

75. Мароз К. Талент Віленскага крытыка // Полымя.1996. № 1.

76. Луцкевіч А.І. Беларуская энцыклапедыя ў 18 тамах.– Мн., 1999. Т.9.

77. Конан У. Філасофія і эстэтыка нацыянальнага адраджэння // Крыніца 1999. № 4-5.

78. Луцкевіч А.I. Дзённік // Полымя. 1991. № 5.

79. Вабішчевіч А. Таварыства Беларускай школы: Першыя годы існавання // Спадчына. 1996. № 5.

80. Сідарэвіч А.М. З жыцця Антона Луцкевіча. Астрожныя запісы // Літаратура і мастацтва. 1991. 25 студзеня.

81. Нарысы Гісторыі Беларусі. – Мн., 1994.

82. Сідарэвіч А.М. З жыцця Антона Луцкевіча. Расправа // Літаратура і мастацтва. 1991. 1 лютага.

83. Петроўскі Я. Антон Луцкевіч – арыстакрат беларускай думкі // Крыніца. 1999. № 4-5.

84. Чигринов П.Г. Очерки истории Белоруси. – Мн., 2000.

85. Архiвы Беларускай Народнай Рэспублікі. – Вільно – Нью-Ёрк-Мінск-Прага. 1998. Т.1.кн.1.

Приложение №1

Программа

Принятая на I съезде БСГ в 1903 г. в Вильно (43 сборника «Сацыалистiчны Рух на Беларусi у пракламацыях 1903 году»)

БСГ, как организация социально-политического рабочего народа, стремится к ниспровержению существующего капиталистического строя и переход в общественную собственность земли, орудий производства и средств сообщения. Считая, что в этом стремлении наибольшим препятствием является политический гнет БСГ ставит своей ближайшей целью ниспровержение самодержавия в России, деятельность совместную с пролетариатом других национальностей государства. Не предугадывая вперед, как сложатся политические отношения в государстве российском, мы будем использовать каждый удобный случай для достижения, возможно, большей независимости национальностей. Признавая за maximum в капиталистическом периоде независимую демократическую республику, основанную на следующих принципах: 1. Непосредственное общее тайное голосование, народное законодательство, как в смысле санкций, так в смысле инициативы.

2. Равноправие национальностей, живущих на общей территории.

3. Равенство всех граждан.

4. Провинциальное и общинное.

5. Бесплатное судопроизводство.

6. Выборные судьи и судебная ответственность чиновников.

В целях охраны рабочего класса БСГ стремилась осуществить следующие требования:

1. Установление 8-часового рабочего дня, кроме исключительных случаев в деревне.

2. Установление минимума оплаты за работу.

3. Одинаковая плата мужчинам и женщинам за работу.

4. Воспрещение ночного труда в принципе.

5. Безусловное воспрещение ночного труда для женщин.

6. Воспрещение предпринимателям пользоваться трудом подростков, до 14-и лет ограничение рабочего времени (от 14 – до 18 лет – 6 часов).

7. Еженедельный отдых от работы не менее 42-х часов (без перерыва).

8. Запрещение выдачи зарплаты продуктами, по крайней мере, еженедельная выдача зарплаты в рабочее время.

9. Гигиенические условия труда.

10. Бесплатная врачебная помощь.

11. Государственная страховка рабочих от несчастных случаев.

Октябрь 1917 и судьбы политической оппозиции

Часть II

Г. 1993 г.

\

Приложение №2

Программа

Принятая на II съезде БСГ в январе 1906 г. в Минске

Працавитая бедната усiх краёв злучайся!

БСГ, организуя працавитая беднату Белорусского края без различия национальностей имеет конечной целью замену капиталистического строя социалистическим, замену частной собственности на орудия производства и обращение общественной, для организации общественного производства.

Признавая, что главным врагом всех освободительных движений рабочей бедноты в России является царское самодержавие, БСГ считает своей главной политической задачей ниспровержение самодержавия, выступая в борьбе за осуществление этой задачи совместно с пролетариатом всей России.

Стремясь заменить самодержавный строй Российского государства федерально-демократической республикой со свободным самоопределением и культурной национальной автономией народностей входящих в состав государства, БСГ выставляет требование автономии Белорусского края с местным сеймом в Вильне. Демократическая республика должна опираться на следующих основаниях:

1. Законодательная власть народа, как санкция и как инициатива, сосредоточение верховной власти в руках законодательного собрания.

2. Всеобщее прямое, равное избирательное право.

3. Самое широкое областное, местное и т.п. самоуправление.

4. Равные права для всех народностей живущих на одной территории (культурно-национальная автономия).

5. Равноправие всех граждан без различия пола, религии, национальности и расы, уничтожение сословий.

6. Выборность чиновников.

7. Бесплатный суд; выборные судьи; подсудность чиновников.

8. Полная свобода совести.

9. Неприкосновенность личности и жилища.

10. Бесплатное, полное обязательное образование для всех за счет государства.

11. Уничтожение постоянной армии, всеобщая воинская повинность.

12. Уничтожение всех косвенных налогов; установление прогрессивного налога на доходы и наследство, свобода слова, печати, совести, собраний и обществ.

По вопросу аграрному: мы будем стремиться к уничтожению права частно-земельной собственности, оставляем каждому право индивидуального трудового пользования без эксплуатации частной наемной силы и распространения одновременно для перехода к социалистическому строю идею всесторонней кооперации.

По вопросу о рабочем дне людей:

1. Восьмичасовой рабочий день (с допущением рабочего дня больше нормы во времена жатвы и исключительных случаев).

2. Минимум заработной платы.

3. Одинаковая плата женщинам и детям.

4. Фабричный и аграрный инспекторат, избираемый самими рабочими.

5. Биржи труда, рабочий секриториат.

6. Государственное страхование на случай голод и эпидемий.

7. Переход в общественную собственность лесов и водяной силы.

Ал.Шалюбскi. Да гiсторыi БСГ // Плымя 1925. №5).

Приложение №3

Унiвэрсал

Конфэдэрацii Вялiкаго Князьства Лiтоускага Лета 1915 мес груня (декабря) 19 дня, члены Лiтоускiх, Беларускiх, Польскiх i Жыдовскiх арганiзацiй прыступілi да конфэдэрацii Вялiкага Князьства Лiтоускаго, дабiваючыся супольнымi сiламi, абы Лiтоускiе i Беларускiе землi, которые здауна прынадлежалi да Вялiкага Князьства Лiтоускаго, а цапер апанавы Нямецкiмi войскi, станавiлi пры новых варунках гiстарычных нераздельная уша на фундаменцi незалежностi Лiтвы i Беларусi, як суцэльнае дзяржавы, засьцерагаючы усiм нiцiям у яе межах усе правы.

Дзеля гэтага конфэдэрацiы звершаюцца да усiх станау, да усих станаў да усіх існуючых арганiзацiй i да ўсiх грамадзян краю, клиiчучы, абы зважаючы на вашнасьць вялiкаго гiстаричнаго мамэнту, забыўшыся прыуд узаемных, свар i недавер’я, маючы на мэті адну карысць супольнае Бацькавщыны прыучылiся да Конфэдэрацii Вялiкага Князьства Лiтоускаго.

Рада Тылечасовая

Конфэдэрацii Вялiкага Князьства Лiтоускаго.

Ф.Турук. Белорусское движение Мн.1994 г. С-88.

Приложение №4

I Устауная грамота да народау Беларусi.

Радзiмая старонка наша апынiлася у новым цяжкiм палажению. Дзе цепер уласць, што была, нiма ведама. Мы стаiмо перад тым, што край наш можа быть заняты нямецкiм войскам.

Вы павiнны узяць сваю долю у свае уласныя рукi. Беларускi народ павiнен зьдзейсьнiць свае право на поунае самовызначэнне, а нацыянальныя меншасьци на нацыянальна-пэрсанальную аутаномию.

Право нацыяу павiнно знайсьцi свае зьдзейсьненне шляхам склiкання Сойму уся улада на Беларусi павiнна належац тым народам, якiе на ей жывуць.

Выканаучы камiтэт рады першага усебеларускага зьезду, даданы прэдстаунiкамi рэвалюцыйнай дэмакратыi нацыенальных меньшасьцяу, зьдзейсьнячы задання зьезду, абвешчае сябе тымчасоваю Уладаю на Беларусi, падходзечаю да кiравання краем i да найхутчаушага склiлкання Усебеларускаго Устаноучаго Сойму, на основi агальнаго, простаго, роунаго, таемнаго i прапарцыенальнаго выбарнага права, дзеля усяго дарослаго насялення, нi рухаючыся знацыянальнасьцю, рэлiгiяй i полам. Тымчасовая народнаю уладу краю, якия паставiць сабе задання абароны i зацьвердження здабыткау рэвалюцыi, будзе зьдзейяць створаны намi Народны Сэкрэтариат Беларусi, якi з гэтага дня пачау выпоуняць свае абавязкi. Асабiсты склад сэкрэтарыту будзе апубликованы потым.

Дана у Мiнску – Беларускiм 21лютаго1918 року

Старшыня Выканаучаго камiтэту Рады 1-го Усебеларускаго зьезду

(подпiс) Язэл Варонка

Писар(подпiс) Макар Косьцевiч.

Ф.Турук. Белорусское движение Мн.1994 г. С-88.

Приложение №5

II Устауная Грамота Да Народау Беларусi.

У часе сусьсветнай войны, што буыць адны моцные дзержавы i аслабеняе другiе, абудзiлася Беларусь да дзяржаунага жыцця. Пасьля трох з паловай вякоу няволi iзноу на увесь сьвет кажа беларуськi народ аб тым, што ён жыве и будзе жыць. Вялiкi Народны Збор – Усебеларускi Зьезд 15-17 сьнежня 1917 року, дбаючы аб долi Беларусi, зацьвярдiу на яе землях рэспублiканскi лад. Выпауняючы волю зьезду i баронючы дзяржауные правы народу, Сраднеючы Камiтэт Рады Зьезду гэтак пастанауляе аб дзержауным устрою Беларусi i вольносцях яе грамадзян i народау:

1. Беларусь у рубяжох разсялення i лiчбенай перавагi беларускага народу абвешчаюцца Народнаю Рэспублiкай.

2. Асноуные законы Беларускай Народнай Рэспублiкi зацьвердзiць Устаноучы Сойм Беларусi, склiканы на основах агульнаго, роунаго, прастого, пытаёмнаго i прапарцыянальнаго выбарчаго права, не зважаючы напол, народнасцi i рэлiгiю.

3. Да часу, пакуль зьберуцца Устаноучы Сойм Беларусi, заканадаучае улада у Беларускай Народнай Рэспублiцы належаць Радзе Усебеларускага Зьезду, дапоуненай продставнiкамi нацыянальных меньшасцеу Беларусi.

4. Спаунаючыя i адмiнiстратыуныя улада у Беларускай Народнай Распублiкi належаць Радзе Усебеларускага Зьезду i перад ёю трымае атвет.

5. У рубяжах Беларускай Народнай Рэспублiцы абвяшаюцца вольнасць слова, друку, сходау, забастовак, хаурусау: безумоуныя вольнасць сумленья, незачепнасць асобы i памешкання.

6. У рубяжах Беларускай Народнай Рэспублiцы усе народы маюць права на нацыянальна-пэрсанальную аутаномiю: абвешчаецца роднае право усiх мовау народау Беларусi.

7. У рубяжах Беларускай Народнай Рэспублiцы права прыватнай уласнасцi на землю касдецца. Земля предаецца бяз выкупу тым, што самi на ей працуюць, лясы, вазёры i нутро зямлi абвешчаюцца уластнасьцю Беларускай Народнай Рэспублiцы.

8. У рубяжах Беларускай Народнай Рэспублiцы устанауляецца найбольши 8-гадзiновы рабочы дзень.

Абвешчаючы усе гэтые правы i вольнасцi грамадзян i народау Беларускай Народнай Рэспублiцы, мы, Спацняючы Камiтэт Рады Зьезду, абывезуемся пiльнаваць законнаго парадку жыцця у рэспублицы, сьцерагчы iнтарэсав усiх сiлав, склiкаць у найблiжайшым часi Устаноучы Сойм Беларусi усiх верных сыноу Беларуской землi клiчам памагчы нам у цяжкой i атветнай нашай працы.

Спауняючы Камiтэт Рады 1-го Усебеларускага Зьезду

Выдана у Менску – Беларускiм у сакавiки 1918 году.

Лодысев У.Ф. Брыгадзiн П.У. На пераломе эпохi: станаулення беларускай дзяржаунасцi (1917-1910 гг.). – Мн., 1999. с.106-107.

Приложение №6

I Устаўная Грамата Рады

Беларускай Народнай Рэспублiкi.

Год назад народы Беларусі разам з народамі Расіі скінулі ярмо Рассійскаго царызму, які найцяжей прыціснуў быў Беларусь; непытаючыся нарду, і он кінуў наш край у пажар вайны, якая чыста зруйнавала гарады і вёскі беларускія. Цяпер мы, Рада Беларускай Народнай Рэспуплікі, скідаем з роднага краю апошняе ярмо дзержаунай залежносці, якое гвалтам накінулі расійскіе цары на наш вольны, незалежны край. Ад гэтага часу БЕЛАРУСКАЯ НАРОДНАЯ РЭСПУБЛІКА АБВЕШЧАЕЦЦА НЕЗАЛЕЖНАЙ І ВОЛЬНАЙ ДЗЕРЖАВОЙ. Самі народы Беларусі, у асоби свойго Устаноучаго Сойму, пастановиць аб будучых дзяржаных звязях Беларусі.

На моцы гэтага трацяць сілу усе старые дзержаўныя зьвязі, якія далі магчымасць чужому ураду падписаць іза Беларусь трактат у Беларусці, што забівае насмерць беларускі народ, дзелаючы землю яго на часткі. На моцы гэтаго урад Беларускай Народнай Рэспублікі мае ўвайсці у адносіны з зацикаўлеными старонками, пропануючы ім перагледзяць тую часціну Бэрэсьцейскага тракттату, якае датычаць Беларусі, і падпісаць міравую умову з усіми ваеваушымі дзержавамі.

Беларуская Народная Рэспубліка павінна абняць усе землі дзе жыве і мае личбеную перавагу беларускі народ а пасьне: Магілеушчыну, беларускія часці Миішчины, Гроднезшчыны (з Гроднай, Белостокам і інш.), Виленшчыны, Віцебшчыны, Смаленшчыны, Чернигавшчыны і сумежныя часці суседніх губерняу заселеныя беларусами.

Беларуская Народная Рэспубліка падцьвержывае усе тыя правы: вольнасці грамадзян і народау Беларусі, якія абвешчаны Уставной Граматой адд сакавіка 1918 г.

Абвешчаючы аб нізалежносці Беларускай Народнай Рэспублікі Рада ее пакладае свае надзеі на тое, што усе любыя. Чыс волю народы дапамагаюць беларускаму народу у поунай меры здзейсьніць его палітычна-дзяржауные ідэалы.

Рада Беларускай Народнай Рэспублікі

Дана у Менску-Беларуским

25 сакавіка 1918 году

Гэту Уставную Грамату Рады Беларусскай Народнай Республикі прыймаем і падписаму абецаем споуняць усе варункі, якіе акт гэты патрабуе, і праводзиць іх у жыцце.

(подпісы Я.Варонкі, К.Езавітава, Г.Серады, Т.Грыба, Л.Заяца, Я.Гутмана, П.Крачеускага, А.Сммоліча, П.Бадуновай, А.Карача).

Лодысев У.Ф. Брыгадзiн П.У. На пераломе эпохi: станаулення беларускай дзяржаунасцi (1917-1910 гг.). – Мн., 1999. с.107-108.

Похожие работы

... группы. В 1915 году большевистские группы уже действовали в Гомеле, Минске, Лунинце, Несвиже, Сморгони и других населенных пунктах Белоруссии. В1915 году русско-германский фронт стал решающим фронтом первой мировой войны. Немецкое командование, воспользовавшись бездействием англо-французских войск, перебросило с Западного фронта на Восточный огромное количество пехоты, почти всю кавалерию, ...

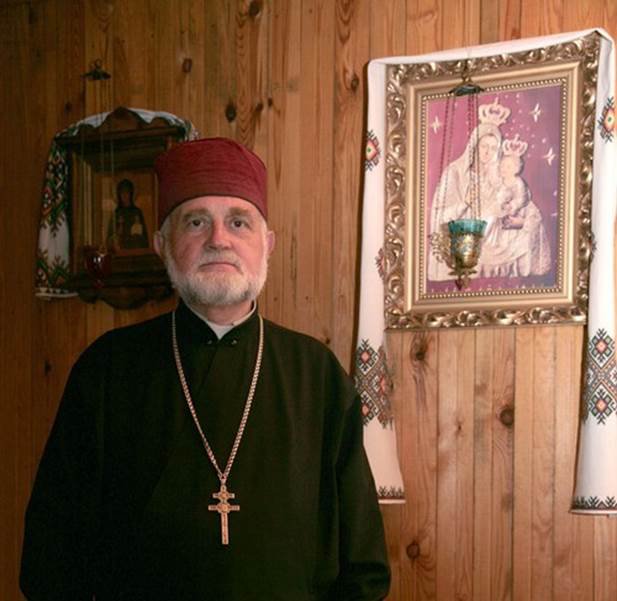

... момент БГКЦ все равно имеет много препятствий для распространение своего учения и веры. Заключение: В курсовой работе я провел исследование численности приходов, их деятельность в Беларуси. Белорусская греко-католическая церковь за свои 25 лет после восстановления получило право на не преследование государством и более менее чувствует себя независимой. Если сравнить сегодняшнее положение БГКЦ то ...

... так и не удалось. Более того, разразившаяся вскоре Великая отечественная война вызвала усиление религиозности и «поворот» власти в «религиозной политике». 4. Православная церковь в социокультурном развитии западно-белорусских земель в 20–30-е гг. XX в. В то время как православный клир был более многочисленным на «кресах всходних», он внес куда менее заметный вклад в дело возрождения. На то ...

0 комментариев