Навигация

Специфика пространственно-временных свойств в различных сферах мира

2. Специфика пространственно-временных свойств в различных сферах мира

Общие свойства пространственно-временных отношений, сформулированные на основе изучения макропроцессов, не исключают, а, напротив, предполагают специфику их на различных уровнях организации материи. В неживой природе качественные особенности микро-, макро-, мегамира во многом объясняются своеобразием их пространственно-временных связей. Так, в мегамире существенную роль играет кривизна пространства-времени. Эйнштейновские уравнения гравитационного поля позволяют сформулировать множество космологических решений. Одним из них является предложенная советским физиком А.А. Фридманом модель расширяющейся Вселенной, согласно которой вещество, испытывая действие сил тяготения, приводит к расширению Вселенной. В соответствии с этой моделью предполагают, что вещество Вселенной в сингулярном (точечном) состоянии в виде сверхплотного сверхгорячего шара с бесконечно большим значением кривизны пространства-времени, а «разбегание» галактик связано с «большим взрывом».

Все большее значение проблема пространства и времени занимает в химических процессах. Стереохимические эффекты, ориентация, принцип симметрии и асимметрии и другие имеют прямое отношение к изучению пространственно-временных отношений материальных систем химического уровня строения материи. Пространственные характеристики химических объектов описываются с учетом их многоуровневого строения. Актуальность исследования пространственно-временных отношений химических веществ связана не только с особенностями их строения, но и с тем влиянием, которое они оказывают на качественно отличные от них уровни строения материи. Пространственно-временная структура объектов химического уровня влияет на многие сложные явления на уровне жизни.

Одним из первых вопрос о единстве пространства, времени, материи и движения в биологии поставил В.И Вернадский. Отталкиваясь от идеи Л. Пастера, он развивает принцип единства симметричности и асимметричности пространственно-временной организации живого. Асимметричность, которая на уровне неживой природы предстает как случайность, на уровне жизни выступает необходимым свойством, обеспечивающим приспособительный характер живых систем. Например, при прослеживании развития зародыша можно отчетливо видеть последовательные стадии организации биологического пространства, в каждой из которых процесс морфогенеза проявляется тогда и там, где это позволяет координировать его со всем процессом в целом. Биологическое пространство функционально, в нем события представляют собой процессы, локализированные во времени и пространстве, а не просто траектории. В современной науке большинство ученых сходятся на мысли, что существует множество биологических пространств. Специфические особенности биологического времени находят свое выражение во временном ритме. «Биологические часы» являются тем механизмом, благодаря которому осуществляется многоуровневое функционирование всех подсистем любого живого организма.

Еще более глубокие и разнообразные связи обнаруживаются на социальном уровне. Объективными характеристиками социального взаимодействия являются социальное пространство и социальное время. Жизнь человека постоянно вносит изменения в пространственно-временные отношения человеческой деятельности. Социальное пространство – это всеобщая форма существования различных социальных субъектов, начиная от человека и кончая обществом. Оно выражает порядок сосуществования структурность и протяженность общественных систем, социальных действий и процессов. В зависимости от места расположения, доступности использования, размеров и других особенностей различное социальное значение будут иметь, например, полезные ископаемые, водные бассейны, лес, земля и т.д. Социальное время – это форма общественного бытия, которая характеризует становление человеческой деятельности и последовательность различных стадий в историческом развитии.

Социальное пространство и время складываются объективно в процессе жизнедеятельности общества. К социальному пространству относится не просто географическая территория, освоенная человеком. Более существенным признаком являются локализация, сосуществование, степень совместимости различных видов деятельности человека. Социальное пространство нельзя рассматривать в отрыве от социального времени, по которому можно судить о координации и насыщенности социальных процессов и человеческих действий. Социальное пространство и время выступают активными регуляторами общественных отношений. Пространственно-временная организация социальной жизни связана с пространством-временем всех структурных уровней. Это наглядно можно проследить, например, на истории градостроительства и архитектуры, исследовании проблем коммуникации и т.д. Современный город нельзя спутать с городом античности или средневековья. В архитектуре города своеобразно отражаются не только историческая эпоха, но и национальные особенности, социально-экономические и социально-политические отношения, природные особенности.

Пространство и время – сущностные характеристики деятельности человека, а поскольку это так, то перед человеком стоит проблема освоения пространства и времени. С одной стороны, деятельность человека в настоящее время уже вышла за рамки нашей планеты и с прогрессом космической техники она будет расширяться. С другой стороны, не менее важно совершенствовать пространственные структуры жизнедеятельности человека, начиная с индивидуального уровня. Сложность общественных связей и отношений обусловливает неравномерность темпоральной структуры деятельности человека. Во всех сферах деятельности – материальной и духовной, духовно-практической – цена времени растет. Конечно, человек не может искусственно замедлить или ускорить течение естественных процессов, но он должен стремиться эффективно использовать время, совершенствовать временные отношения различных систем общества, одной из которых является сам человек.

Мир – это бесконечное множество систем различных порядков сложности и все они находятся в движении, взаимной связи и обусловленности. Каждой из них соответствует своя пространственно-временная структура и вместе с тем мир един, и единство его в материальности.

Список использованной литературы

1. Введение в философию. – М., 1989

2. Спиркин А. Г. Философия. – М.,1998

3. Философия /Под. ред. Харина Ю.А. – Мн., 2000

Похожие работы

... Пилат, Левий Матвей. Иными словами, в фантастической части романа дается условное разрешение образов. Некоторые предметные детали “кочуют” из одной части произведения в другую: вино, поле Левия Матвея. Постоянен и мотив, объединяющий любовь и убийство: гибель Иуды и встреча Мастера и Маргариты (“Любовь выскочила перед нами, как из-под земли выскакивает убийца в переулке, и поразила нас сразу об

... " СТО М. Борн. Эйнштейновская теория относительности, пер. с англ., М., 1964, с. 245., несмотря на предполагаемый ею различный ход часов различных ИСО. И только неясность в вопросе о сущности времени и его величины мешала увидеть всю иллюзорность такой равноценности единиц времени, не учитывающей как природный способ выражения величины длительности различными процессами, так и соответствующее ...

... -ным законом распределения ширины щелей и стенок может быть представ-лен следующим выражением: (2.16). Наибольший интерес для практической реализации в оптических системах КОС для автоматизации контроля статистических характеристик пространственной структуры ЛЗ представляет второе слагаемое выражения (2.16), содержащее функциональную взаимосвязь этих характеристик. Пос-кольку это слагаемое ...

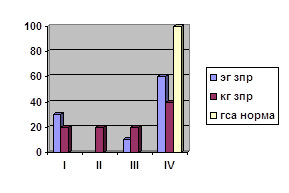

... (в %). ГЛАВА III Методика коррекционно-логопедической работы с детьми с задержкой психического развития по формированию пространственных и временных представлений 3.1 Методика работы по формированию у детей с задержкой психического развития пространственно-временных представлений и их реализации в лексико-грамматических средствах языка Пространственно-временные функции являются составной ...

0 комментариев