Навигация

Неадекватность социальных оценок

3.2.4 Неадекватность социальных оценок

В социальной практике нередко приходится иметь дело с социально дискриминированными людьми и группами, считающими себя несправедливо ущемленными (инвалиды, многодетные семьи, беженцы, безработные, одинокие престарелые, правонарушители, наркоманы и др.).

Работа с подобными группами сложна и не всегда удачна, но владея психологической информацией, специалист-психолог может сделать ее более успешной. В. С. Агеев исследовал психологические последствия социальной несправедливости. Он обнаружил, что обычно социально дискриминированные группы ведут себя стереотипно. Первый путь характеризуется усилением конфликтности в межличностных отношениях, ослаблением внутригрупповых связей, девальвацией внутригрупповых ценностей, общей неудовлетворенностью группой, стремлением ее покинуть. Второй связан с усилением внутригрупповой солидарности и сплоченности, укреплением межличностных связей, повышением удовлетворенности принадлежностью к группе, стремлением возвыситься над другими группами и людьми.

Оба типа носят деструктивный характер. Специалисту, знающему о том, что ему придется иметь дело с социально дискриминированными группами, нужно быть готовым к неизбежным проявлениям описанного комплекса деструктивных социально-психологических особенностей.

Существует немало решений данных проблем. Попытки дать ответ на эти вопросы предпринимали многие психологи. В зависимости от методологической и теоретической ориентации предлагались и соответствующие решения. Так, с позиций бихевиористской психологии сформировалась концепция "фрустрация – агрессия". С этой точки зрения считалось, что последствием социальной несправедливости может быть только агрессия, имеющая различные степени проявления, направленная на себя или на других и т.д. В качестве доказательств проводился анализ забастовок, межэтнических и расовых конфликтов, выступлений различных партий. Другая, противоположная точка зрения, сводится к тому, что у членов низкостатусных групп понижается собственная самооценка. Для избежания психологического дискомфорта человек может проявлять разные реакции: от агрессии до стремления уйти из группы, "возвыситься" над ней. В. С. Агеев, который сделал анализ всех возможных стратегий активности социально депривированных групп для достижения позитивной социальной идентичности, описал следующие: индивидуальная мобильность, социальная креативность и социальное соперничество (конкурентность).

Первая часть стратегий связана с попыткой членов группы выйти из нее и примкнуть к другой, престижной, и характерна для людей, пытающихся повысить социальный престиж благодаря своим личным возможностям (способностям, случайностям, обману и др.). Вторая связана с изменением прежних критериев социальной оценки. Третья включает разнообразные стратегии, как мирные, демократические, так и агрессивные формы соперничества, приводящие нередко к социальным катаклизмам.

Но самое главное заключается в том, что все типы поведения могут не сопровождаться активными действиями до тех пор, "пока незаконность статусных различий становится явной, очевидной для дискриминируемых групп, возникает, растет, крепнет ощущение несправедливости…".

Основываясь на психологических данных, можно выбрать путь снятия напряженности, предварительного устранения объективной несправедливости в отношении притесняемых групп или отдельных индивидов, придания неизбежно возникающим статусным различиям законного правового характера. При этом важно помнить, что:

* критерии оценки любых дел и достижений должны быть понятны для всех членов групп, независимо от их статусного положения. Тогда все привилегии одних социальных групп перед другими могут восприниматься как справедливые;

* социальная оценка отдельной личности должна быть связана с ее собственными усилиями, а не детерминироваться принадлежностью к группе ("Он не честный человек, потому что цыган. Цыгане – все воруют.").

3.2.5 Суицидное развитие личности и суицидальное поведение

Характерно для людей, совершивших или пытающихся совершить попытку самоубийства. Истинное суицидальное поведение следует отличать от сходных вариантов самоповреждений и демонстративно-шантажных попыток, цель которых – не лишить себя жизни, а продемонстрировать окружающим это намерение. Одной из самых распространенных причин суицида является одиночество. В специальной литературе описывается этот феномен как "ужас", "страх", наделяется "букетом" отрицательных эмоциональных переживаний, доминирующих у одиноких людей. В зону риска, в которой человек ощущает на себе всю тяготу одиночества, входят различные категории общества: пенсионеры, инвалиды, безработные, разведенные супруги, беженцы, отдельные представители молодежи.

Психологический анализ одиночества показал его многоликость. Каковы бы ни были причины одиночества, центральным звеном, страдающим при одиночестве, является нарушение общения, адаптационных социально-психологических процессов: ослабление интимных привязанностей и связей в первичных группах, увеличение социальной и семейной лабильности в обществе.

Кроме того, причинами суицидных деяний могут быть непреодолимые для личности препятствия, имеющие остро выраженную негативную эмоциональную окраску (утраты, разочарования, обиды, измены, просчеты, конфликты, различные по силе и субъективной значимости для индивида, внезапности, продолжительности и повторяемости).

Анализ суицидного поведения показывает, что обычно человек решает лишить себя жизни, во-первых, когда под влиянием тех или иных обстоятельств его существование утрачивает смысл; во-вторых, происходит переоценка жизни и смерти: терпит поражение все, что удерживает человека на Земле; в-третьих, наиболее сильный удар приходится на нравственные ценности личности; в-четвертых, принятие суицидного решения – акт проявления морально-психологического выбора, когда в мотивации самоубийства видится определенный смысл, происходит перемещение смысла жизни на смысл смерти (инверсия). Именно инверсия и "запускает" поведенческий акт добровольного ухода из жизни.

В морально-психологическом аспекте в принятии решения о суицидном акте важная роль принадлежит свойствам, связанным с индивидуальной и социальной субъектностью. При позициях "протеста", "призыва" или "избегания" и соответствующей им мотивации лишения себя жизни личность моральную ответственность перекладывает на других людей; при позиции "самонаказания" ответственность полностью принимается личностью; при позиции "отказа" – ответственность приписывается "судьбе", "року". Суицидальное решение, в условиях психологического кризиса личности, является результатом сложного взаимодействия факторов индивидуального и общественного сознания.

За внешним сходством суицидного акта в молодости и на стадии инволюции – будь то распад семьи или утрата партнера, несправедливость или личная несостоятельность, психологический кризис развивается по-разному. Для молодежи кризис проходит преимущественно под знаком "недостижения желания", а в пожилом возрасте – с позиций "утраты достигнутого", т.е. потребности будущего – в молодости либо "заслуженного прошлого" – в старости.

Психологические тенденции суицида приобретают особую значимость в решении вопросов профилактики суицидных действий. Психологический анализ личности, решившей добровольно уйти из жизни, дает возможность выявить не только те основы личности, которые были травмированы, но, самое главное, обнаружить те личностные "зоны сохранной моральной мотивации", выступающие как антисуицидные факторы. Последнее приобретает особый смысл и значимость в профилактике суицидных действий. Путем влияния на эти факторы (чувство собственного достоинства, гордость, совесть, стыдливость, ответственность и др.) можно помочь человеку вернуть утраченный жизненный смысл или найти (сконструировать) новый. Такой подход можно назвать морально-психологической коррекцией личности, что и является основой социальной реабилитации лиц (групп), наиболее "чувствительных" к суицидному способу решения проблем.

Похожие работы

... и иметь адаптивный эффект. Одним из способов профилактики психологического нездоровья может являться обучение детей младшего школьного возраста основам психорегуляции. 4. Сравнительный анализ психологического здоровья детей дошкольного и младшего школьного возраста По данным И.В.Дубровиной, О.В.Хухлаевой можно выделить несколько уровней психологического здоровья детей: 1. Креативный ...

... такие качества, как принятие других, автономия, спонтанность, чувствительность к прекрасному, чувство юмора, альтруизм, желание улучшить человечество, склонность к творчеству. Психологический аспект психического здоровья как раз и предполагает внимание к внутреннему миру ребенка: к его уверенности или неуверенности в себе, в своих силах, пониманию им своих собственных способностей, интересов; его ...

... участник. Подарок – Участники по кругу называют свое настроение, эмоции, в чем были сложности и что они хотели бы подарить группе. Методическая разработка формы контроля усвоения темы «Психологическое здоровье в старшем подростковом возрасте» Оценка уровня усвоения знаний – в форме тестирования, которое проводится с целью выявления готовности студента к сдаче зачета. К зачету допускаются ...

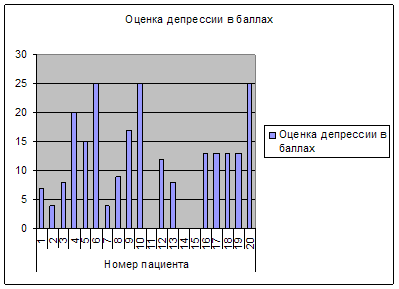

... : Удобное место для работы. 3.2 Анализ влияния телесно-ориентированной терапии на психологическое состояние Следующим этапом работы является анализ влияния телесно-ориентированной терапии на психологическое здоровье проблемных подростков. С этой целью проводилось повторное тестирование через месяц на выявление у подростков тревожности, агрессии и депрессивных расстройств. Повторное ...

0 комментариев