Навигация

Влияние семьи на воспитание ребенка

1.1 Влияние семьи на воспитание ребенка.

Еще в древней Греции Платон вслед за Сократом, утверждал: “Все зло мира, эгоистичность людей, их сословное неравенство произрастают, прежде всего, из наличия неравных условиях воспитания детей в семьях.

Неумеренная любовь родителей к собственному чаду плодит корыстолюбие и прочие свойства, разоблачающие людей, порождающие между ними вражду. Последующие философы и педагоги не обошли своим вниманием эту проблему, хотя и оценивали ее по-разному.

Гармоническое развитие личности немыслимо без семейного воспитания, которое должно сочетаться и подкрепляться общественным. Теперь психологи и медики утверждают, что даже несколько месяцев лишения любви наносят умственному, нравственному и эмоциональному развитию ребенка непоправимый ущерб, всей последующей духовной жизни человека, отрицательно влияют на психическое и физическое развитие.

Создание духовной, эмоциональной основы личности и есть цель, смысл семейного воспитания. Без родительской любви, дело известное, ребенок при живых отце и матери - сирота. Но ему совсем не безразличны и их отношения между собой. Вот мнение доктора педагогических наук В.И.Кочеткова: "Любовь родителей друг к другу может стать главным воспитательным фактором, воздействующим на ребенка. Когда мать и отец любят друг друга, больше всего от их любви получает ребенок. Без нее весь мир бледнеет, и никакие педагогические меры не могут восполнить ее влияние на ребенка". В.А.Сухомлинский считал, что научить ребенка любить, это научить самому важному в жизни.

Стили семейного воспитания. Происходящие в нашей стране обновления политической духовной жизни знаменательно тем, что ставит человека в центр политики и экономики, возвращает общечеловеческим ценностям статус приоритетных. Это происходит в общественном и индивидуальном сознании.

Переосмысление природы и назначения человека пробуждает психологов и педагогов пересмотреть привычные стереотипы мышления, традиционные подходы.

Как и все общество, семья и школа долго терпели бремя авторитарности и догматизма. Сегодня гуманизация отношений внутри школы так же актуальна, как и взаимоотношение семьи и школы.

Одно из самых серьезных испытаний на пути поиска продуктивного контакта семьи и школы - это плюрализм мнений, необходимость принимать иной образ мыслей и образ жизни, как для учителей, так и для родителей. Это может быть нелегко, однако без конструктивного диалога сотрудничество между ними не возможно.

Чтобы помочь родителям, испытывающим трудности в воспитании детей, учителям, социальным педагогам нужно понять, что именно хотят они воспитывать в своих детях, какими средствами пользуются, то есть понять их установки.

Различные установки родителей находят свое воплощение в стилях семейного воспитания.

Под стилем семейного воспитания психологи и социальные педагоги подразумевают те аспекты воздействия взрослых на детей, которые в наибольшей степени оказывают влияние на психическое развитие ребенка и развитие его личности: отношение родителей к ребенку, характер контроля за его действиями, способ предъявления требований, формы поощрения и наказания.

Родители, которые предоставляют своим детям определенную самостоятельность, относятся к ним с теплом и уважением, применяют минимум наказаний, часто предоставляют самим детям регулировать свое поведение - это демократичные родители.

Они воспитывают социально-адаптированных, независимых детей, активных, творческих, способных к сотрудничеству с другими детьми. Авторитарные родители требуют от детей беспрекословного послушания, соблюдения порядка, подчинения традициям и авторитетам. Если авторитарность сочетаться с холодностью родителей, это вызывает у детей стремление к самоутверждению, агрессивность, конфликтность. Такие дети с трудом адаптируются к новым условиям.

У родителей, которые относятся к своим детям с теплотой, но контролируют каждый шаг, опекают их, вырастают зависимые, нерешительные, необщительные, инфантильные, эгоцентричные дети.

Если родители равнодушны к детям, не дают им ни тепла, ни внимания, не контролируют их, у таких детей возможны серьезные нарушения поведения вплоть до противоправных действий. Среди малолетних преступников немало детей, положение которых в семье можно охарактеризовать как безнадзорное.

Контроль со стороны взрослого необходим для развития у ребенка собственного контроля над своими действиями, но при этом он не должен подавлять личность ребенка. Перед взрослым стоит задача - поиск развивающего контроля.

Американские психологи и социальные педагоги предлагают родителям заменить директивный контроль, который используют авторитарные родители, использовать инструктивный контроль: "Может сделать так, как я предложу".

Инструктивный контроль применяют демократичные родители. Он развивает у детей инициативу, трудолюбие, самодисциплину.

По результатам научных исследований, в семьях младших школьников преобладает дисциплинарно-ориентированное воспитание, как вариант авторитарного.

Если спросить дисциплинарно-ориентированных родителей за что они порицают и наказывают своих детей, окажется, что внимание родителей сосредоточено на соблюдении детьми порядка и на их школьных отметках. Дисциплинарно-ориентированных родителей мало заботит, добр ли их ребенок, способен ли он помогать или отказаться от собственного удовольствия ради другого человека.

Дисциплинарно-ориентированные родители не всегда холодны или безразличны к своему ребенку. Как правило, они не умеют проявлять свою теплоту к ребенку, либо непоследовательны в выражении своих чувств: то ласкают детей, то кричат на них.

Такое воспитание особенно ярко сказывается в том, как родители младших школьников делают с ними уроки. Учителя знают: современная система начального образования такова, что в обучение ребенка включается семья, одни родители проверяют уроки детей, другие делают их вместе с ними. Приготовление и проверка уроков - главный источник конфликтов родителей с младшими школьниками.

Дисциплинарно-ориентированные родители становятся в позицию учителя, причем, к сожалению, плохого учителя они принимают холодный тон, всеми силами стараются "выжать" из ребенка самостоятельное действия. Дети отвечают на нажим родителей разнообразными уровнями: плачем, неожиданной "тупостью"; беспомощностью и т.д.

Вопрос о контроле и представляемой свободе, их роли в развитии ребенка - проблема не только семейного, но и общественного воспитания.

Ни для кого не секрет: чем строже взрослый мир предписывает детскому миру законы послушания, тем с большей дерзостью детский мир отвечает неповиновением. Может быть, когда дети будут чувствовать себя хоть в какой-то мере хозяевами, взрослым станет понятно, какую степень свободы они могут дать детям.

Воспитывающие детей взрослые нередко стоят перед проблемой принуждения. В семьях, где принят авторитарный стиль воспитания, это весьма распространено.

Принуждение - это следствие уже сложившихся взаимоотношений взрослых и детей. Если ребенок не слышит обращенные к нему слова взрослого, если никакие просьбы и угрозы не действуют, то для старших это должно быть знаком того, что они не пользуются авторитетом.

Авторитет помощи, осторожного и внимательного руководства, сочетаясь с авторитетом знания, перерастает в авторитет ответственности. В глазах ребенка родители авторитетны потому, что они ответственны за него перед собой и обществом.

Психология семейного воспитания выдвинула представление об оптимальной родительской позиции. Позиция родителей в воспитании оптимальна, если они принимают ребенка таким, каким он есть, тепло относятся к нему, объективно оценивают его и на основе этой оценки строят воспитание; если они способны изменять методы и формы воздействия в соответствии с изменениями обстоятельств жизни ребенка.

Если родители не принимают ребенка, это у него вызывает чувство: неполноценности, которое польский психолог К. Обуховский назвал "Комплексом Золушки". У каждого ребенка с "Комплексом Золушки" есть "Комплекс Феи" - ожидание, что кто-то спасет его, поймет и полюбит.

Неуверенность в себе проявляется не только в робости, застенчивости. Нередко сочетается с высокими притязаниями, она выглядит как самонадеянность. Поведение таких детей в психологии называют аффективным*, они болезненно воспринимают плохие и несправедливые отметки, с их точки зрения, любой ценой они стремятся привлечь внимание товарищей по классу, добиться похвалы учителя.

Аффективное поведение детей вызвано недостаточным принятием детей родителями. Родители аффективных детей обычно очень строги, требовательны, ориентированы на достижения детей, редко бывают удовлетворены их успехами и сами отличаются честолюбием и высокими притязаниями.

Как правило, родители, особенно школьников, редко задумываются о том, как относятся к ним дети. Может ли принимать ребенок холодных родителей, всегда готовых к наказанию, или безразличных, занятых собой, или постоянно опекающих ребенка в ущерб его самолюбию?

Результаты исследований говорят о том, что младшие школьники принимают любых родителей. Детям этого возраста свойственна "разлитая доброжелательность": они настроены на хорошие отношения к другим, особенно близким людям, и они сами ожидают от них такого же отношения.

Нередко в семьях младших школьников провинившемуся ребенку долго и с раздражением выговаривают за проступок, оценивая и поступок и самого ребенка. В потоке назидательных оценок родители подчас утрачивают чувство меры и чувство собственного достоинства, а значит, и авторитет. Неудивительно, что родители обращаясь за помощью к психологам, к социальным педагогам, жалуются, что "детей ничем не проймешь", они не боятся никаких наказаний. Желая объяснить ребенку смысл его поступка, родители превращают объяснения в назидания, а разговор в наказание.

Некоторые родители считают возможным прибегать к физическим наказаниям, ссылаясь на свой собственный опыт (“нас били, и ничего, хорошими выросли”).

По мнению венгерских педагогов И. Раншбурга и П. Поппера физическое наказание действенно только по отношению к наказывающему лицу: ребенок начинает бояться именно его, старается вести себя прилично только в присутствии этого лица, не соблюдая требования приличий в отношении других людей.

Наказывая ребенка, взрослому следует помнить, что с ребенком надо обращаться как с равным, даже если он совершил проступок, требующий наказания; ребенок имеет право на собственную точку зрения, пусть он не прав; в общении с ним нужно пытаться смотреть на себя его глазами, даже если считаешь себя абсолютно правым; обсуждая с ребенком его проступок, не надо переносить оценку его проступка на всю его личность.

Только рядом со взрослым, признающим в ребенке "внутреннего человека", уникальность его личности, ребенок может прожить детство во всей его полноте.

Похожие работы

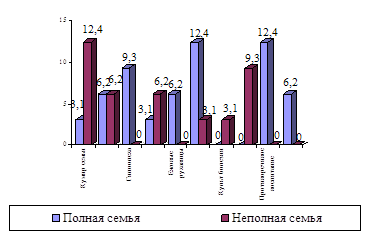

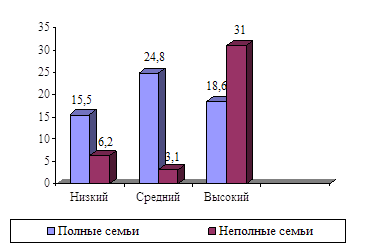

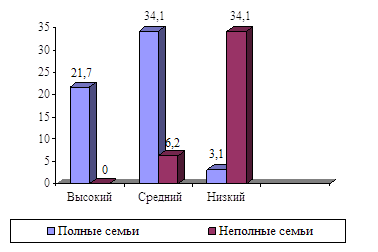

... в неполной семье. Исходя из этого, нами было проведено исследование, в ходе которого необходимо осуществить диагностику, которая позволяет выявить влияние стиля воспитания в полных и неполных семьях на отношение к себе у ребенка. Целью экспериментальной работы является: исследовать особенности воспитания детей младшего школьного возраста в полной и неполной семье Объект: полные и неполные семьи ...

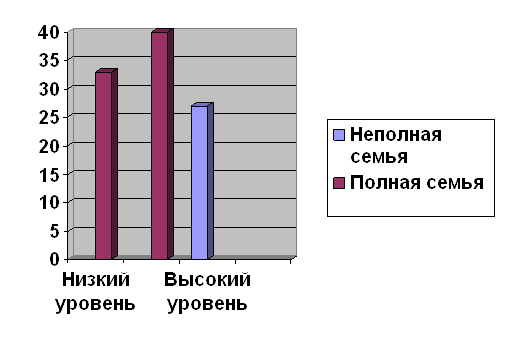

... мальчиков из полных и неполных семей. Задача: 1) изучение психолого-педагогической литературы по данной проблеме; 2) выявление детей с высоким уровнем агрессивного поведения. 3) сравнительный анализ уровня агрессивности у мальчиков из полных и неполных семей. Использовались следующие методы исследования: - диагностика эмоционального состояния (проективная методика «Несуществующее животное ...

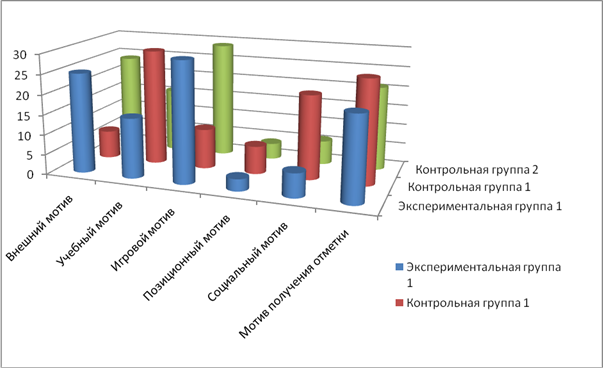

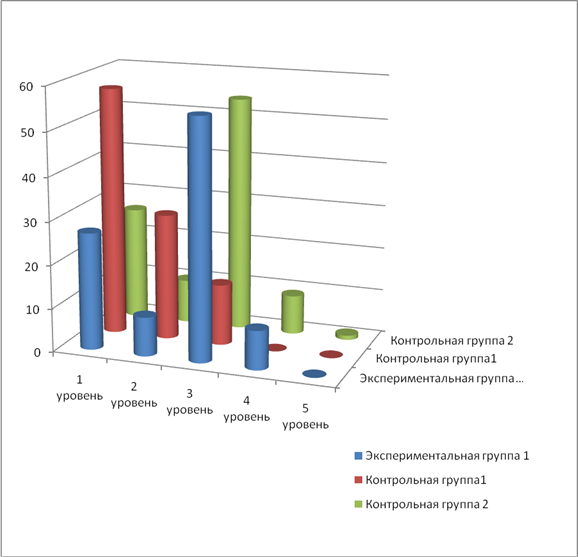

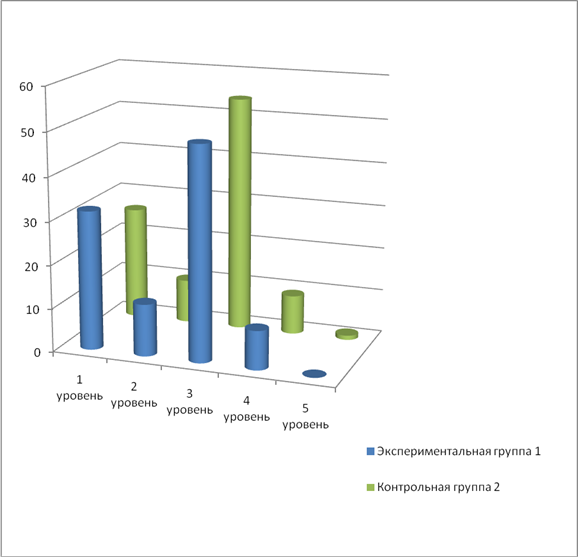

... и II-ой контрольной групп. Нашей задачей было: определение, того как повлияло использование на уроках игрового и занимательного материала, видеопрезентаций на формирование учебной мотивации учебной деятельности у младших школьников с нарушением интеллекта. Ведущим методом контрольного эксперимента явилась повторное обследование (анкета для оценки уровня учебной мотивации младшего школьника Н.Г. ...

... противоположным полом, потому что обучение этому происходит именно на примере родителей, недостаточно четкая половая идентификация. Глава II Экспериментальное исследование отношения мальчиков и девочек к родителям в полных и неполных семьях § 1 Гипотезы, задачи, объект исследования Изучив литературу по данному вопросу, я не нашла ответы на несколько вопросов, из чего ...

0 комментариев