Навигация

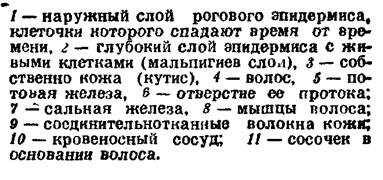

Особенности строения кожных покровов и их производных с учетом различных условий жизни хордовых животных

2. Особенности строения кожных покровов и их производных с учетом различных условий жизни хордовых животных

2.1 Особенности строения и образования чешуи

Чешуя рыбы всегда является производным собственно кожи (кориума), и только иногда, кроме кориума, в ее образовании принимает второстепенное участие и эпидермис. Различают четыре основных типа рыбьей чешуи: плакоидную, космоидную, ганоидную и костную.

Плакоидная чешуя − дает начало не только ганоидной и костной чешуе, но и зубам. У акулы, зубы представляют настоящие плакоидные чешуи. Эти зубы вполне гомологичны зубам всех вышестоящих классов, вплоть до млекопитающих, у которых зубы тоже состоят из дентина, покрыты веществом эктодермического происхождения − эмалью и содержат внутреннюю полость, заполненную мякотью.

Космоидная чешуя − особый вид чешуи, которая встречается у некоторых ископаемых костных рыб и встречается у современной латимерии. Она лишена ганоина и поверхностный слой ее состоит из космина, который по своему строению состоит из многих сросшихся друг с другом отдельных дентиновых зубов. Ганоидная чешуя свойственна только очень немногим современным рыбам (многоперовым и каймановым), но зато у ископаемых рыб она имела очень широкое распространение. В типичном случае ганоидные чешуи имеют вид плоских ромбических пластинок, которые расположёны косыми рядами и соединены друг с другом при помощи особых сочленений, так что образуется сплошной панцирь, покрывающий все тело животного. Наружный слой ганоидной чешуи состоит из особого очень твердого вещества — ганоина, нижний — из костной ткани. Образуется ганоидная чешуя в соединительной ткани и, следовательно, никогда не бывает покрыта эмалью. Нижний костный слой ганоидной чешуи, по-видимому, образуется из дентина, в который проникают костные клетки. В противоположность плакоидной чешуе ганоидная не сменяется, образуясь на всю жизнь. Эволюция чешуи ископаемых рыб с несомненностью доказывает, что ганоидная чешуя возникла путем срастания основных пластинок отдельных плакоидных чешуи с подслаивающими их костными пластинками. Сверху эти чешуи покрываются ганоином.

Костная чешуя свойственна всем современным костным рыбам, за исключением многоперых, латимерии и каймановой рыбы. Костные чешуи представляют костные пластинки различной величины, черепицеобразно накладывающиеся друг на друга своими краями. Они постоянно растут, образуя годичные кольца по периферии пластинки (рис.3).

Ихтиологи по этим годичным кольцам определяют возраст рыб, Для окуневых характерны ктеноидные чешуи с шипиками по заднему краю чешуи, для карповых, лососевых характерны гладкие циклоидные без зубчиков. У многих донных рыб (сомы, угри) чешуи полностью редуцируются. У осетровых имеются особые костные чешуи, образующие пять продольных рядов жучек с мелкими звездчатыми чешуйками между ними. У многих рыб на плавниках костные чешуи образуют костные шипы.

Рис. 3. Чешуя костных рыб. / — ктенондная (окуня); // циклоидная (карповой рыбы): а− годовые кольца

Окраска рыб зависит от ряда причин. Например, серебристый блеск, свойственный не только чешуе, по и многим внутренним органам рыб (плавательному пузырю, брюшине), обусловливается присутствием гуанина.

Гуанин чешуи некоторых рыб (уклейки) используется для технических целей (например, для изготовления искусственного жемчуга). Окраска рыб обусловлена присутствием – хроматофоров. Под влиянием нервного раздражения, могут сжиматься и расширяться, чем обусловлена способность многих рыб менять свою окраску под цвет окружающего фона.

2.2 Особенности строения и образования пера

Для птиц характерна тонкая кожа, полное отсутствие в ней каких-либо костных образований, своеобразный роговой покров, состоящий из перьев. На верхней и нижней челюстях производные кожи — характерные для птиц роговые чехлы, на цевке и пальцах — роговые чешуи, а на концах пальцев — когти. Перья покрывают тело птиц (на примере голубь) не сплошь, а располагаются лишь на определенных участках кожи — птерилиях, между которыми находятся участки, лишенные перьев — аптерии (рис. 4). Такое расположение перьев связано с полетом, так как расположение перьев участками представляет удобство для сокращения мышц во время полета. Лишь у очень немногих, преимущественно нелетающих, птиц аптерии отсутствуют, и перья равномерно покрывают все тело.

Перо (рис. 4) состоит из упругого ствола и более мягких боковых пластинок – наружного и внутреннего опахал. Верхняя часть ствола, к которому прикрепляются опахала, носит название стержня и имеет в поперечном сечении четырехугольную форму, причем верхняя поверхность ствола выпуклая, нижняя же несет продольную борозду. Нижняя, лишенная опахал часть ствола называется очином и имеет в поперечном сечении круглую форму, а у основания снабжена отверстием. В то время как внутренняя часть ствола занята ячеистой сердцевиной, полость очина содержит цепочку из нежных вставленных друг в друга роговых колпачков — душку пера, которая представляет собой омертвевший сосочек, питавший кровью молодое, растущее перо.

Рис. 4. Контурное перо. Очин вскрыт, чтобы показать дужку пера: 1-стержень, 2 – наружное опахало, 3 –внутреннее опахало, 4 – ствол, 5 – очин, 6 – отверстие очина, 7 – дужка пера.

Каждое опахало образовано многочисленными бородками I порядка, на которых сидят более мелкие бородки II порядка. Каждое из них удлиненно-треугольными пластинками — на конце снабжено с крючочками, которые сцепляются с такими же крючочками соседних бородок II порядка, принадлежащих уже другой бородке 1 порядка (рис. 5).

Рис. 5. Схема строения опахала пера (/) и отдельные увеличенные бородки второго порядка (//) (по Гессе) 1- стержень, 2 –бородки первого порядка 3- бородки второго порядка, 4-крючочки

Контурные перья (рис.4) составляют большую часть оперения взрослой птицы, они определяют форму тела животного. Отдельные группы их носят специальные названия: надхвостные, кроющие уха, верхние кроющие крыла. Большие перья, растущие по заднему краю крыла и играющие исключительно важную роль при полете, называются маховыми перьями или махами. Различают маховые 1 порядка, или большие маховые, которые сидят на кисти, и маховые « порядка, или малые, которые прикрепляются к предплечью. Небольшие перья, но имеющие типичное строение маховых и располагающиеся группой на зачаточном I пальце, называются крылышком. Большие перья хвоста, играющие роль руля при полете, носят название рулевых перьев, или рулей. Пуховые перья обычно сидят под контурными перьями, отличаются тонким стержнем и лишены крючочков, благодаря чему не имеют цельных опахал, которые как бы рассучены. Пух представляет собой пуховое перо, стержень которого укорочен, так что все бородки отходят от его вершины одним пучком.

Нитевидные перья и щетинки располагаются у большинства птиц около углов рта и являются пуховыми перьями, сохранившими стержень, но утратившими все бородки; они не имеют никакого отношения к волоскам млекопитающих, несмотря на внешнее сходство с ними.

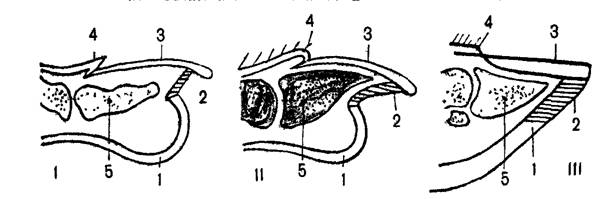

Рис. 6. Схема развития пера (по Гессе). /, // и /// —продольные разрезы через зачатки пера разного возраста; IV —эмбриональное перо в разрезе; V — стереограмма развивающегося контурного пера:

/ — эпидермис, 2 — кутис. 3 — сосочек пера, 4 — зачаток стержня, 5 — Зачатки бородок, после сбрасывания наружной кожицы бородки опахала освобождаются и раздвигаются в обе стороны по линии, указанной стрелкой

Расположение маховых перьев приспособлено к полету. Маховые перья имеют сравнительно узкие наружные и широкие внутренние опахала, располагаются в развернутом крыле так, что наружное опахало прикрывает сверху лишь край внутреннего опахала соседнего махового пера. Благодаря такому расположению и тому, что каждое перо способно несколько вращаться вокруг своей оси, при поднимании крыла воздух свободно проходит между перьями; наоборот, при опускании крыла перья образуют сплошную поверхность, оказывающую сильное сопротивление воздуху. Значение этого явления для полета ясно; следует только добавить, что время, которое идет на поднятие крыла значительно меньше времени, которое идет не его опускание. 3начение перьевого покрова. Это очень легкий, прочный и плохо проводящий воздух и тепло покрои, что особенно важно для птиц как для летающих существ, обладающих постоянной и притом очень высокой температурой тела. Кроме того, он придает телу птицы обтекаемую поверхность, а маховые и рулевые перья составляют существеннейшую часть летательного аппарата. Развитие пера протекает следующим образом (рис. 6). Сперва в поверхностном слое собственно кожи образуется скопление мезотермических клеток, которые приподнимают эпидермис в виде бугорка. На этой стадии развития перо сходно с зачатком чешуи пресмыкающегося. Затем этот бугорок разрастается назад, а основание его несколько углубляется в кожу, давая начало влагалищу пера. В дальнейшем соединительнотканная часть бугорка превращается в богатый кровью сосочек пера, а разросшийся эпидермический слой дифференцируется на продольные утолщения, которые лежат ближе к центру, и на тонкий поверхностный слой, образующий чехлик растущего пера. На следующих стадиях продольные утолщения ороговевают и распадаются на бородки эмбрионального пера, которые сбрасывают с себя чехлик. Окончательное (дефинитивное) перо образуется под эмбриональным на том же сосочке, впоследствии сталкивает своего предшественника. Развитие дефинитивного пера протекает в общем сходно с развитием эмбрионального, но одно продольное утолщение (будущий стержень пера) разрастается особенно сильно, а другие утолщения (будущие бородки I порядка) отходят уже от него, так что после спадения чехлика они оказываются расположенными на стержне. Сезонная смена покровов у птиц принципиально ничем не отличается от таковой у рептилий (и млекопитающих). У птиц сменяются все наружные слои покровов и на птерилиях и на аптериях. Окраска перьев зависит от пигмента и от микроскопической структуры пера. Основные пигменты птиц распадаются на две группы: имеющие вид зернышек и палочек меланины и находящиеся в растворе липохромы (близкие к каротиноидам). Меланины обусловливают черный, бурый, серый цвета; липохромы — красный, желтый, зеленый. Черный пигмент в комбинации с желтым обусловливает различные оттенки зеленого цвета, а вместе с красным — различные оттенки красных, коричневых и бурых цветов; желтый пигмент вместе с красным вызывает оранжевую окраску и т. д. Синий и фиолетовый пигменты у птиц неизвестны, и эти часто встречающиеся цвета обусловлены соединением пигментации со сложной микроскопической структурой пера, содержащего многоугольные призматические клетки, преломляющие свет. Но у перьев многих птиц бывает и другого рода окраска, которая непостоянна и изменяется в зависимости от положения птицы по отношению как к источнику света, так и к наблюдателю. Такая металлическая блестящая окраска, отливающая различными цветами, обусловлена отражением световых лучей или от гладкой поверхности пера, или от тончайших пластинок, расположенных на его верхней стороне. Примерами такой окраски может служить оперение скворца, грача, а также перья на зобу и шее голубя.

Похожие работы

... , которые, кроме семян хвойных, едят много семян злаков и бобовых, мыши, которые, в отличие от полевок, едят сравнительно мало травы. Семеноеды сравнительно ограничены в добыче пищи, и успех их жизнедеятельности зависит зачастую от урожая семян немногих видов растений. Неурожаи таких кормов влекут за собой массовые миграции зверей или их гибель. Так, например, наша белка в годы неурожая хвойных ...

... о биологической причинности. Ряд феноменов, которые витализм считал специфическими для биологических объектов (способность к саморегуляции, усложнение строения, достижение одного результата разными способами) рассматриваются в современном естествознании как типичные проявления процессов самоорганизации любых достаточно сложных систем, а не только живых. Н.Бор: “ни один результат биологического ...

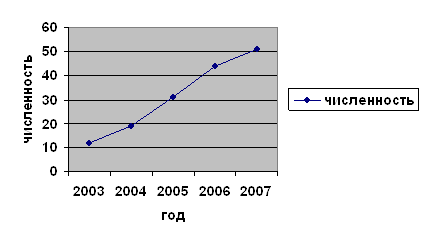

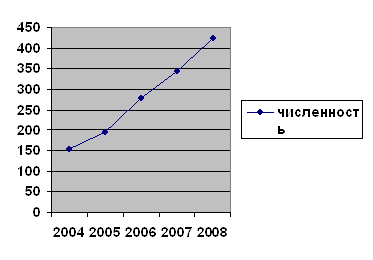

... под снегом, устраивая там ходы и гнёзда, но быстро замерзали и гибли. С 2003 года начался более благоприятные погодные условия для ондатры и в связи с этим начался рост численности. Рисунок 7- График численности ондатры в Зейском районе за 2004-2008 гг. 2.12 Методика добывания ондатры Охотники выходят на промысел ондатры после 15 сентября. К этому времени ондатра заканчивает линьку. ...

... от рождения и до первой осени его жизни достигает 50%. За 2007 год в Белогорском районе было добыто охотниками 21 енотовидная собака. 2.3 Морфологическая характеристика самца и самки енотовидной собаки в Белогорском районе Для проведения морфологических исследований были добыты три самки и три самца енотовидной собаки, обитающие в Белогорском районе. Средняя масса самцов енотовидной собаки ...

0 комментариев