Навигация

Эффект реальных кассовых остатков и другие аспекты теории имущества

3. Эффект реальных кассовых остатков и другие аспекты теории имущества.

Важнейшим аспектом трансформации традиционного кейнсианства в неоклассический синтез стал эффект реальных кассовых остатков (называемый также эффектом Пигу[3][15] - Патинкина в честь экономистов, разработавших эту концепцию). Согласно этому эффекту, потребление отдельного хозяйствующего субъекта является функцией от запаса его денежных средств, дефлятированных с учетом уровня цен, т.е. от реальных кассовых остатков. Таким образом, увеличение денежной массы или снижение уровня цен порождает расширение объемов потребления, а следовательно, рост уровня совокупного спроса.

Значимость эффекта реальных кассовых остатков заключается в том, что в ситуации спада он приводит к устранению как ликвидной, так и инвестиционной ловушек, поскольку снижение цен увеличивает совокупный спрос. Таким образом, вследствие учета эффекта реальных кассовых остатков единственной причиной того, что экономика может оказаться в равновесии при неполной занятости остается негибкость заработной платы.

Сам эффект реальных кассовых остатков является следствием учета в макроэкономическом анализе имущества хозяйствующих субъектов. Основными компонентами имущества являются (реальные) деньги, (реальные) облигации и титулы на реальный капитал (акции). Представителями неоклассического синтеза была выдвинута идея стационарного состояния. Это состояние, при котором структура и объем имущества экономических субъектов являются оптимальными. При этом предполагается, что сами субъекты стремятся к обеспечению такого состояния. Поэтому любые изменения переменных, влияющих на структуру и объем портфеля, порождают его соответствующую корректировку. Так, при снижении уровня цен или увеличении денежной массы реальные кассовые остатки превышают свой оптимальный объем, и хозяйствующие субъекты пытаются от них избавиться, расходуя их на потребительские товары и услуги. В результате в экономике повышается уровень потребления, а отсюда и совокупный спрос.

Аналогично в рамках теории имущества (называемой также «портфельным подходом») были модифицированы некоторые другие кейнсианские функции. Так, в функцию инвестиций в качестве аргумента Дж. Тобином был введен коэффициент q, представляющий собой отношение рыночной ценности капитальных активов (т.е. индекса курсов акций) к издержкам их производства. Таким образом, инвестиции (так же, как и потребление) оказались зависимыми от элементов имущества (поскольку, как отмечалось выше, акции входят в состав имущества). А спрос на деньги усилиями того же Дж. Тобина и Г. Марковица стал рассматриваться как частный случай оптимального выбора структуры портфеля. При таком подходе была утрачена идея Дж. М. Кейнса о нестабильности как инвестиций, так и спроса на деньги.

4. Кривая Филлипса

Одним из последних аналитических открытий неоклассического синтеза оказалась кривая Филлипса. Первоначально она была эмпирическим соотношением между динамикой ставок заработной платы и уровнем безработицы в Великобритании за период с 1861 по 1957 годы, соотношением, обнаруженным британским статистиком Э. Филлипсом. Р. Липси, П. Самуэльсон и другие представители кейнсианско-неоклассического синтеза дали несложное теоретическое объяснение данного соотношения, которое, отметим, является обратным. Дело в том, что рост номинальной ставки зарплаты является реакцией на избыточный спрос на рынке труда, который, в свою очередь, является зеркальным отражением безработицы. Впоследствии изменение ставки зарплаты было заменено на темп инфляции (поскольку рост зарплаты через увеличение издержек порождает повышение цен), и кривая Филлипса стала трактоваться как обратная связь между темпом инфляции и уровнем безработицы.

Этот аналитический инструмент оказался очень полезным с точки зрения проведения макроэкономической политики. Фактически, используя кривую Филлипса, правительство получало возможность выбирать то соотношение между инфляцией и безработицей, которое в данный момент времени в наибольшей мере соответствовало общественным интересам.

Экономический кризис на Западе в начале 1970-х годов опроверг базировавшееся на кривой Филлипса представление, что существует компромиссный выбор между инфляцией и безработицей. Во время этого кризиса увеличивались как безработица, так и инфляция. Несоответствие кривой Филлипса тогдашним эмпирическим данным было одной из главных причин огромного разочарования в кейнсианстве как академических кругов, так и лиц, ответственных за проведение макроэкономической политики.

Следует также отметить, что в теории самого Дж. М. Кейнса отсутствует идея о тесной связи между ставкой зарплаты и безработицей. Поэтому, по всей видимости, можно говорить о том, что кривая Филлипса не соответствовала сути учения основателя макроэкономики.

5. Модель мультипликатора - акселератора как концепция делового цикла

П. Самуэльсон и Дж. Р Хикс модифицировали предложенную Дж М. Кейнсом идею мультипликатора, в соответствии с которой, напомним, увеличение инвестиций приводило к многократному увеличению реального национального дохода. Они дополнили ее идеей акселератора, предложенной еще институционалистом Дж. М. Кларком (см. раздел 8.1.4) и развивавшейся в различных формах М. Калецким (см. раздел 6.3.4) и немецкими кейнсианцами (см. раздел 6.4.1). Согласно этой идее инвестиции стимулируются оживлением текущей экономической конъюнктуры, измеряемой все тем же национальным доходом. В результате реальный национальный доход и совокупные инвестиции оказываются функциями друг от друга.

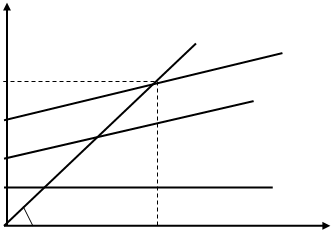

На основании этой взаимозависимости - вследствие которой изменения национального дохода и инвестиций взаимно усиливают друг друга - была построена модель циклических колебаний деловой активности. При этом взаимодействие между указанными переменными имело свои границы. В качестве верхней границы трактовался национальный доход, обеспечивающий полную занятость (т. е. производственный потенциал), а в качестве нижней - объем инвестиций, соответствующий амортизации основного капитала.

Представляется, что принцип акселератора вряд ли соответствовал теории Дж. М. Кейнса, поскольку последний, как известно, исходил из чрезвычайной важности для инвестиционного процесса ожиданий предпринимателей. Но модель мультипликатора - акселератора имело то преимущество, что ее легко можно было изложить посредством изящных алгебраических выкладок.

6. Отношение к макроэкономической политике государства

В области макроэкономической политики единственным по настоящему новым вкладом представителей неоклассического синтеза оказался учет имущества как фактора, усиливающего эффективность этой политики. Как денежная, так и фискальная политика неизбежно порождают изменение объема имущества в экономике (соответственно изменение реальных кассовых остатков или реального запаса облигаций). Поскольку различные компоненты запаса имущества являются аргументами в функциях потребления и инвестиций, возникает еще один канал влияния макрополитики на совокупный спрос. Вот почему она становится более эффективной.

Список литературы

Для подготовки данной работы были использованы материалы с сайта http://ie.boom.ru/

[1][13] Эта статья была опубликована в журнале Econometrica. Vol. 5. April. P. 147-159. На русском языке она издана в альманахе «Истоки». 1998. Вып. 3. С. 293 - 307.

[2][14] Данная статья была опубликована в журнале Econometrica. Vol. 12. January. P. 45-88.

[3][15] Вообще говоря, англичанин А.С. Пигу (1877 - 1959) был типичным представителем неоклассической теории (см. гл. 5.9); и именно с ним больше всего полемизировал Дж. М. Кейнс в своей «Общей теории». Но так получилось, что предложенная им идея эффекта реальных кассовых остатков стала одним из основных элементов кейнсианско-неоклассического синтеза.

Похожие работы

... - уровень занятости, то мы знаем и его. Этот график наглядно иллюстрирует фундаментальную кейнсианскую идею о равновесии с неполной занятостью. Дальнейшая разработка модели "неоклассического синтеза" предполагала: во-первых, переведение инвестиционной функции из экзогенных в эндогенные параметры, во-вторых, объединение исследования реального сектора с анализом денежного рынка. Решить обе задачи ...

... должны быть направлены не столько на регулирование совокупного спроса как такового, сколько на обеспечение адекватной структуры и объема финансовых потоков. Глава 4 Кейнсианская теория и практика государственного регулирования во второй половине XX века Под моделью государственного регулирования экономики понимают систему базовых целей и методов их достижения. Такие модели непосредственно ...

... о серьезности проблемы безработицы и необходимости активного макроэкономического вмешательства государства в экономику. Вследствие Кейнсианской революции в экономической теории образовался гигантский разрыв - между неоклассической микроэкономикой и кейнсианской макроэкономикой, построенных на различных методологических предпосылках, содержавших разные и несопоставимые объекты исследования и ...

... очень показательно. Повышение ставок не привело к ограничению роста. И не привело именно потому, что эффективность капитала уже начала стремительный взлет. Раздел III. РЕАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕПЦИЙ КЕЙНСИАНСТВА И МОНЕТАРИЗМА В РОССИИ В экономическом отношении 2000 год в России является наиболее успешным за последний десяток лет. В то же время широко распространено мнение, что факторы, обеспечившие ...

0 комментариев