Навигация

Изучение эффективности комплексной программы физической реабилитации с использованием иппотерапии для детей 6-16 лет c соматическими заболеваниями

3.2 Изучение эффективности комплексной программы физической реабилитации с использованием иппотерапии для детей 6-16 лет c соматическими заболеваниями

Анализ данных педагогического эксперимента проводился по нескольким блокам:

- анализ антропометрических данных,

- анализ адаптационного потенциала,

- анализ деятельности сердечно-сосудистой системы,

- анализ деятельности дыхательной системы,

- анализ деятельности ЖКТ и нервной системы по результатам анкетирования.

Анализ антропометрических данных (приложение А, Д1)

1. Длина тела – среднее значение по всем детям до исследования составило 147,5±4,47 см.

Выше среднего значения для своего возраста выявлено у 5 человек, что составляет 29,4%. Наибольший результат у Вики-16лет и Виктории-16лет – по 174 см. Эти данные соответствуют высокому результату.

Ниже среднего значения для своего возраста выявлено у 1 человека, что составляет 5,9%. Наименьший результат у Анны-16лет – 158 см. Эти данные соответствуют показателю ниже среднего.

После исследования среднее значение по всем детям, независимо от возраста составило 148,1±4,4см. Прибавка в росте в среднем составила 0,5% (от 0,3 до 2,1%). Наибольший процент прироста у Игоря-7лет – на 2,1%. У 6 человек этот показатель не изменился.

Разница между средними показателями до и после исследования, оцениваемая по критерию Стьюдента для малых зависимых выборок, является статистически достоверной (tнабл.=3,44>tкрит.=2,92) с вероятностью более 0,99.

2. Масса тела – до исследования среднее значение по всем детям составило 40,7±3,37 кг.

Выше среднего значения для своего возраста выявлено у 6 человек, что составляет 35,2%. Наибольший результат для своего возраста у Ильи-12лет.

Ниже среднего значения для своего возраста выявлено у 1 человек, что составляет 5,9% – у Анны-16лет. Ее показатель соответствует уровню ниже среднего.

После исследования среднее значение по всем детям, независимо от возраста, составило 41,5±3,27 кг. Прибавка составила в среднем 2,5% (от 0,6 до 9,3%).

У 2 человек наблюдается снижение массы тела в среднем на 3%. Но учитывая, что у этих детей (Илья-12лет и Виктория-16лет) до исследования был выявлен избыток массы тела, то снижение данного показателя также является положительным результатом.

Детей с показателем массы тела ниже среднего не выявлено.

Разница между средними показателями до и после исследования, оцениваемая по критерию Стьюдента для малых зависимых выборок, является статистически достоверной (tнабл.=2,83>tкрит.=2,58) с вероятностью более 0,98.

3. Индекс Кетле – среднее значение для всех детей до исследования составило 18,1±0,58.

Дефицит индекса для своего возраста выявлен у 5 человек, что составляет 29,4%.

Избыток индекса для своего возраста выявлено у 5 человек, что составляет 29,4%. Таким образом, за пределами среднестатистического значения оказались показатели 10 детей, что составляет 58,8%.

После исследования были выявлены следующие результаты: дефицит индекса для своего возраста выявлен у 3 человек, что составляет 17,6% от общего числа детей; избыток индекса – у 3 детей, что так же составляет 17,6% от общего числа детей. За пределами среднестатистического значения оказались показатели 6 детей, что составляет 35,3%. Улучшение показателя на 23,5%.

Среднее значение для всех детей после исследования составило 18,4±0,51.

4. Окружность грудной клетки – среднее значение для всех детей до исследования составило 69,5±2,26 см.

Ниже среднего показателя для своего возраста выявлено у 6 человек, что составляет 35,3%. Наиболее низкий результат показали Артем-11лет, Катя-12лет и Вика-16лет. Их значения соответствуют низкому показателю.

После исследования были выявлены следующие результаты: ниже среднего значения показатель был у 5 детей, что составляет 29,4%, выше среднего у 4 детей – 23,5%.

Среднее значение для всех детей после исследования составило 70,1±2,24 см, произошло увеличение показателя в среднем на 1,9% (от 1,13 до 6,06%). Наибольший прирост (на 6,06%) отмечен у Кати-12лет. У 5 детей показатель до и после эксперимента не изменился, что составило 29,4% от общего числа детей. У 2 детей отмечается снижение показателя. В случае Виктории-16лет (на 2,27% – 2 см) это произошло вследствие снижения массы тела; в случае Влада-6лет (на 1,75% – 1 см) – можно объяснить неточностью первого исследования (ребенок не стоял ровно).

Разница между средними показателями до и после исследования, оцениваемая по критерию Стьюдента для малых зависимых выборок,является статистически достоверной (tнабл.=1,98>tкрит.=1,94) с вероятностью более 0,93.

Адаптационный потенциал (приложение А, Д1)

Это показатель, отражающий функциональные резервы организма. Средний показатель по всем детям до исследования составил – 1,8±0,05 балла. Это, в целом, хороший результат.

- нормальный (удовлетворительный) уровень адаптации выявлен у 11 человек, что составляет 64,7% от общего числа детей;

- напряжение механизмов адаптации выявлено у 3 человек, что составляет 17,6% от общего числа детей;

- неудовлетворительная адаптация – у 3 человек, что составляет 17,6% от общего числа детей.

После исследования были получены следующие результаты:

- нормальный (удовлетворительный) уровень адаптации выявлен у 13 человек, что составляет 76,5% от общего числа детей;

- напряжение механизмов адаптации выявлено у 3 человек, что составляет 17,6% от общего числа детей;

- неудовлетворительная адаптация у 1 человека, что составляет 5,9% от общего числа детей.

Среднее значение для всех детей после исследования составило 1,8±0,04 балла. Таким образом, отмечается улучшение показателя на 13,8% (за счет снижения неудовлетворительной адаптации).

Разница между усредненными показателями до и после исследования, оцениваемая по критерию Стьюдента для малых зависимых выборок является статистически достоверной (tнабл.=2,99>tкрит.=2,92) с вероятностью более 0,93.

Таблица 16 – Результаты средних показателей антропометрического исследования и адаптационного потенциала у детей, занимающихся иппотерапией

| Время обследования | Длина тела, см | Масса тела, кг | Окружность грудной клетки, см | Индекс Кетле | Адаптационный потенциал, баллы |

| До эксперимента | 147,5±4,47 | 40,7±3,37 | 69,5±2,26 | 18,1±0,58 | 1,8±0,05 |

| После эксперимента | 148,1±4,4 | 41,5±3,27 | 70,1±2,24 | 18,4±0,51 | 1,8±0,04 |

| Р< | 0,01 | 0,02 | – | 0,01 | – |

| ∆(%) | 0,05 | 2,5 | 0,88 | 2,03 | 0,22 |

Анализ деятельности сердечно-сосудистой системы

1. Артериальное давление (приложение Б, Д2). В ходе первого измерения выявлено, что полученные результаты в целом соответствуют среднему показателю нормы. Среднее значение показателя по всем детям: АДс – 101,5±2,87 мм рт.ст, АДд – 62,6±2,19 мм рт.ст., ПД – 38,8±1,63 мм рт.ст.

Однако были выявлены следующие отклонения от нормы:

- незначительное уменьшение максимального давления выявлено у 9 человек, что составило 52,9% группы;

- незначительное уменьшение минимального давления выявлено у 4 человек, что составило 23,5% группы;

- уменьшение ПД выявлено у 2 человек, что составило 11,8%. В обоих случаях этот показатель меньше из-за пониженного минимального давления;

- увеличение ПД выявлено у 1 человека, что составило 5,9% от общего числа испытуемых.

Наиболее низкое давление выявлено у Ильи-12лет – 85/65 мм рт.ст., при норме для данного возраста 110/65 мм рт.ст.

После эксперимента выявлены следующие показатели АД:

- Среднее значение показателя по всем детям составило: АДс – 105,6±2,46 мм рт.ст. (увеличилось в среднем на 4,4% – от 4,8 до 17,6%), АДд – 63,2±2,31 мм рт.ст. (увеличилось в среднем на 2,5% – от -5 до 5%), ПД – 42,4±1,29 мм рт.ст. (увеличилось в среднем на 8,6% – от 5 до 15%).

- Незначительное уменьшение максимального давления выявлено у 2 человек, что составляет 11,7% группы.

- Незначительное уменьшение минимального давления выявлено у 4 человек, что составляет 23,5% группы.

- Незначительное увеличение ПД – у 5 человек, что составляет 29,4% (увеличение произошло главным образом за счет снижения минимального давления).

Неизменным оказалось АДс у 9 детей (52,9% от общего количества человек), АДд – у 13 детей (76,4% от общего количества человек), ПД – у 10 детей (58,8% от общего количества человек).

Нормализация показателя выявлена у 70,5% детей.

Разница между средними показателями до и после исследования, оцениваемая по критерию Стьюдента для малых зависимых выборок, является статистически достоверной:

- по показателю АДс tнабл.=3,34>tкрит.=2,92 с вероятностью более 0,99;

- по показателю ПД tнабл.=2,41>tкрит.=2,11 с вероятностью более 0,95.

Улучшение АДд оказалось статистически недостоверным (tнабл.=0,99>tкрит.=2,11) с вероятностью более 0,95.

2. Частота сердечных сокращений (приложение Б, Д2). В ходе первого измерения установлено, что несоответствие среднему показателю (по возрастам) было выявлено у 8 человек. Из них:

- незначительная брадикардия выявлена у 1 человека, что составило 5,9% от общего числа;

- тахикардия – у 7 человек, что составляет 41,2%.

Наибольший пульс в покое выявлен у Натальи-13лет – 104 уд/мин, при норме для данного возраста 77-82 уд/мин. Среднее значение показателя до эксперимента по всем детям составило 87,05±2,49 уд/мин.

После эксперимента результаты были следующими: снижение ЧСС отмечено у 11 детей (от 2,3 до 23,1%), неизменным остался у 5, увеличение – у 1 ребенка Егор-13лет (на 11,8%) и показатель стал в пределах нормы для данного возраста.

Незначительная брадикардия отмечена – у 2 человек (11,7% от общего числа детей); незначительная тахикардия – у 1 ребенка (5,9% от общего числа детей). Среднее значение показателя по всем детям, независимо от возраста, составило 81,06±1,54 уд/мин (снижение в среднем на 6,2%). Таким образом, нормализация частоты сердечных сокращений в покое отмечена у 82,3%.

Разница между средними показателями до и после исследования, оцениваемая по критерию Стьюдента для малых зависимых выборок, является статистически достоверной (tнабл.=3,21>tкрит.=2,92) с вероятностью более 0,99.

3. Ортостатическая проба (приложение Б, Д4). В ходе проведения ортостатической пробы до эксперимента были получены следующие результаты:

- удовлетворительный результат – у 4 человек (23,5% от общего числа испытуемых);

- неудовлетворительный результат – у 5 человек (29,4% от общего числа испытуемых);

- отрицательный результат – у 1 человека (5,9% от общего числа испытуемых). Это говорит о преобладании у испытуемого функции парасимпатической нервной системы. Следовательно, у 16 человек преобладает симпатический отдел ВНС, у одного – парасимпатический отдел.

Наихудший результат у Ильи-12лет, разница ЧСС в ходе ортостатической пробы составила 28 уд/мин.

Средний показатель по всем детям составил 14,2±2,18 уд/мин.

После эксперимента выявлены:

- удовлетворительный результат – у 4 детей (23,5% от общего числа испытуемых);

- неудовлетворительный результат – у 4 детей (23,5% от общего числа испытуемых).

После эксперимента у всех детей отмечается преобладание функции симпатического отдела со снижением его тонуса.

Средний показатель по всем детям составил 13,1±1,26 уд/мин. Снижение результата составило в среднем 7,8%.

Разница между средними показателями до и после исследования, оцениваемая по критерию Стьюдента для малых зависимых выборок, является статистически недостоверной (tнабл.=0,71<tкрит.=2,11) с вероятностью более 0,95. Это объясняется большой разбежкой изменения показателей до и после эксперимента – от -200 до 400%. Однако нормализация пробы отмечена у 52,9% детей.

Похожие работы

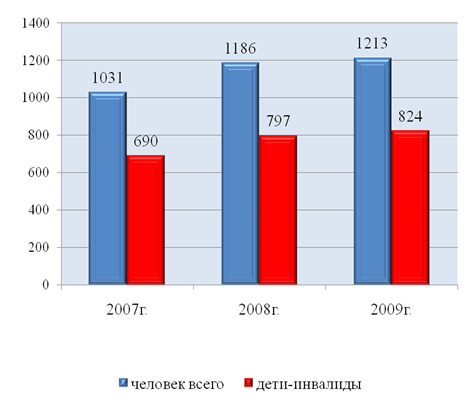

... работы отделения выделяется помещение с телефоном. Для обеспечения деятельности отделения в его распоряжении предоставляется автотранспортное средство. 2.2 Анализ деятельности специалистов центра по социальной реабилитации детей с нарушением опорно-двигательного аппарата В Кич - Городецком районе в 66 семьях воспитываются 68 детей с ограниченными возможностями здоровья. 27 детей проживает ...

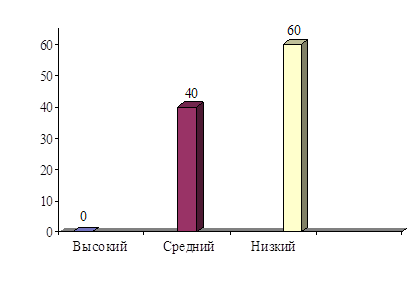

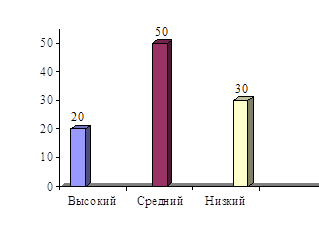

... физического развития и двигательной активности дошкольников с детским церебральным параличом В первой и второй главах мы теоретически обосновали важность применения комплексной физической реабилитации детей дошкольного возраста с детским церебральным параличом. Исходя из этого, нами было проведено исследование, в ходе которого необходимо осуществить диагностику, которая позволяет выявить, что ...

... центра находится на высоком уровне. Рассмотрели применяемые в центре медикаментозные, социокультурные, садовую терапии, которые играют значительную роль в социальной реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями жизнедеятельности. Ознакомились с работой клуба «Берег», который способствует развитию навыков эффективного социального поведения во внешней среде; изучили нестационарные ...

... достигать 80% . Основной формой организованного обучения физическим упражнениям в дошкольном учреждении являются физкультурные занятия. Мотивы выполнения активных действий детей на занятиях разнообразны. У детей старшего дошкольного возраста преобладает мотив эмоциональной привлекательности. Благодаря упражнению с названием (например, общеразвивающее упражнение «Колобок») дети представляют ...

0 комментариев