Навигация

Условия, необходимые для формирования здорового образа жизни детей

1.3. Условия, необходимые для формирования здорового образа жизни детей

Здоровый образ жизни формируется всеми сторонами и проявлениями общества, связан с личностно-мотивационным воплощением индивидом своих социальных, психологических и физиологических возможностей и способностей. От того, насколько успешно удается сформировать и закрепить в сознании принципы и навыки здорового образа жизни в молодом возрасте, зависит в последующем вся деятельность, препятствующая раскрытию потенциала личности.

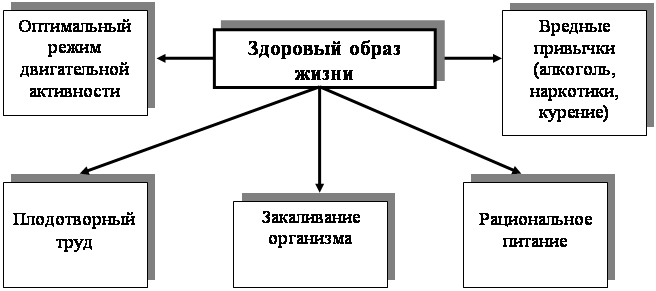

По современным представлениям в понятие здорового образа жизни входят следующие составляющие:

- отказ от вредных пристрастий (курение, употребление алкогольных напитков и наркотических веществ);

- оптимальный двигательный режим;

- рациональное питание;

- закаливание;

- личная гигиена;

- положительные эмоции.

Как считает С.В.Попов сложившаяся система школьного образования не формирует должной мотивации к здоровому образу жизни[18. с. 34]. Действительно, большинство людей знают, что курить, пить и употреблять наркотики вредно, но очень многие взрослые привержены этим привычкам. Никто не спорит с тем, что надо двигаться, закаляться, но большинство взрослых людей ведут малоподвижный образ жизни. Неправильное, нерациональное питание приводит к увеличению числа людей с избыточным весом и всеми вытекающими последствиями. Трудности современной жизни оставляют весьма мало места для положительных эмоций.

Изложенное позволяет сделать вывод, о том, что “знания” взрослых людей о здоровом образе жизни не стали убеждениями, что нет мотивации к заботе о собственном здоровье

Одной из составляющих здорового образа жизни является отказ от разрушителей здоровья: курения, употребления алкогольных напитков и наркотических веществ. О последствиях для здоровья, которые возникают в результате этих пристрастий существует обширная литература. Если говорить о школе, то действия учителя должны быть направлены не на то, чтобы школьник бросил курить, употреблять спиртные напитки и наркотические вещества, а на то, чтобы школьник не начал этого делать. Иначе говоря, главное – профилактика.

Успешная борьба с тем или иным негативным явлением возможно в том случае, когда известны причины этого явления. Что касается табакокурения, то подавляющее большинство школьников впервые знакомятся с сигаретой в 1-2 классах, и движет ими, прежде всего любопытство. Убедившись в том, что курение сопровождается неприятными ощущениями (горечь во рту, обильное слюнотечение, кашель, головная боль, тошнота), дети к табаку больше не тянуться, во 2-6 классах курят считанные единицы. А вот в более старшем возрасте число курящих школьников начинает расти, и причины этого уже иные, нежели любопытство. Согласно исследованиям социологов, чаще всего это подражание более старшим товарищам, особенно тем, на кого хотелось бы походить (в том числе и родителям), желание казаться взрослым, независимым, желание “быть как все” в курящей компании. Причиной курения подростков в ряде случаев является и строгий запрет родителей, особенно в тех случаях, когда сами родители курят. Также весомый вклад в то, что подростки начинают курить, вносит реклама табачных изделий в средствах массовой информации. Чрезвычайно важно исключить также табакокурение из действий героев кино- и телефильмов и театральных пьес. Очень важно вести борьбу с курением среди родителей силами самих школьников. И, наконец, сам педагог ни в коем случае не должен быть курящим человеком (во всяком случае, школьники не должны его видеть курящим).

Употребление школьниками спиртных напитков – вещь, к сожалению очень распространенная. Социологические опросы показывают, что среди первоклассников большее половины знакомы со вкусом вина или пива, и чаще всего это происходит с ведома и согласия родителей: «невинная рюмочка» в честь дня рождения или другого торжества. Получается так, что прием алкоголя для ребенка практически всегда (за исключением, конечно, детей алкоголиков) связан с атмосферой праздника и на первый взгляд особой опасности здесь нет. Однако такое приобщение детей к вину представляет определенную опасность, ибо снимает психологический барьер, и школьник чувствует себя вправе выпить с товарищами или даже один, если появляется такая возможность.

Задача педагогов состоит, во-первых, довести до сведения подростков информацию о том вреде, который наносит пьющий человек своему здоровью и здоровью своих близких (в первую очередь - детей), а во-вторых, рассказать учащимся о сути алкоголизма.

Что касается употребления наркотических веществ, то в последние годы их количество растет и это имеет место практически во всех регионах мира. Проводя беседу со школьниками о наркомании и токсикомании, педагог должен вести их сведения следующее. Как известно, человек становится заядлым курильщиком или алкоголиком не сразу, для этого должно пройти определенное время. А для того, чтобы стать наркоманом, то есть, чтобы возникла физическая и психическая зависимость от наркотика, достаточно 1-2 раза его попробовать, что не происходит, что не происходит чаще всего, так как подростком движет любопытство. Попробовав действие наркотика, подросток уже не в силах от него избавиться. Это обстоятельство широко используют торговцы наркотиками, предлагая первую «дозу» практически бесплатно, хорошо зная, что в дальнейшем подросток пойдет на все, чтобы достать наркотик по любой цене.

В заключении следует подчеркнуть, что практически все наркотики, включая табак и алкоголь, в большинстве случаев используются для снятия стресса, и надо знать, что значительно более успешно стресс снимается при помощи оптимальной физической активности, и она может служить здоровой альтернативной курению, алкоголю и наркотикам.

Следующий фактор здорового образа жизни – двигательный режим.

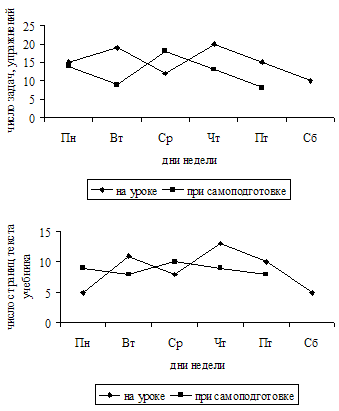

Жизнь современного человека, особенно в городах, характеризуется высоким удельным весом гипонезии и гиподинамии, и это при том, что практически никто не оспаривает то положение, что основная причина многих болезней цивилизации – недостаточная двигательная активность. Особенно страдают от гиподинамии школьники. Больше времени своего бодрствования старшеклассники вынуждены проводить сидя за рабочим столом, просмотр телепередач, компьютерные игры усугубили обездвиженность детей и подростков.

Два урока физкультуры в неделю не компенсируют недостаток двигательной активности. В тоже время нередки и случаи низкой эффективности занятий физическими упражнениями.

На уроках физкультуры в школе ученики разделены на три группы: основная, подготовительная и специальная. Последние две группы выделяются по медицинским показаниям (различные заболевания в стадии компенсации, субкомпесации и прочее). В основную группу автоматически попадают учащиеся, не относящиеся к этим группам, и именно с ними проводятся занятия по утвержденным программам. Это так называемые «практически здоровые дети». В то же время истинное их состояние здоровья практически не определяется, в лучшем случае о нем судят по показателям физического развития детей, что малоинформативо.

В настоящее время имеется обширная литература, посвященная теоретическим и методическим вопросам оптимизации двигательной деятельности детей и подростков, разработан и практически апробирован ряд оздоровительных систем занятий физическими упражнениями, обладающих доступностью, простотой реализации, объяснимой эффективностью.

К сожалению, большинство оздоровительных систем (аэробика, шейпинг, ритмическая гимнастика и прочее) методически разработаны для взрослых людей, но, безусловно, использование этих систем для оздоровления детей и подростков возможно с внесением элементов игры и соблюдением принципа индивидуализации.

Перейдем к следующему фактору здорового образа жизни, влияющему на здоровье человека, к проблеме питания. В последнее десятилетие возрос интерес к проблеме питания, так как правильное питание обеспечивает нормальное течение процессов роста и развития организма, а также сохранение здоровья. Правильная организация питания имеет большое значение для развития детского организма. Нормальный рост и развитие ребенка зависят в первую очередь от того, насколько его организм обеспечен необходимыми питательными веществами. Правильное питание является основным фактором в предупреждении и лечении многих заболеваний.

В основу правильной организации питания детей в различные возрастные периоды должны быть положены следующие основные принципы[15, с. 45]:

1. Регулярный прием пищи через определенные промежутки времени - главное условие, с которого необходимо начинать организацию питания ребенка.

2. Питание детей должно соответствовать уровню развития и функциональным возможностям организма в конкретный возрастной период.

3. Питательные вещества (белки, жиры, углеводы), поступающие в организм вместе с пищей, должны находиться в определенном соотношении между собой.

4. Питание должно быть индивидуальным с учетом особенностей ребенка, состояния здоровья, реакции на пищу и другое.

Следующий фактор здорового образа жизни – закаливание. Практически всем известно изречение «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья». И действительно, использование этих естественных сил природы, использование разумное, рациональное, приводит к тому, что человек делается закаленным, успешно противостоит неблагоприятным факторам внешней среды – в первую очередь переохлаждению и перегреву.

Закаливание – эффективное средство укрепления здоровья человека. Особенно велика его роль в профилактике простудных заболеваний: закаленные люди, как правило, не простужаются. Закаливание повышает также неспецифическую устойчивость организма человека к инфекционным заболеваниям, усиливая иммунные реакции. Закаливание обеспечивает тренировку и успешное функционирование терморегуляторных механизмов, приводит к повышению общей и специфической устойчивости организма к неблагоприятным внешним воздействиям.

Успешность и эффективность закаливания возможны только при соблюдении ряда принципов, которыми являются[15, с. 49]:

- постепенность (повышать силу закаливающего воздействия и продолжительность процедуры нужно постепенно);

- систематичность (закаливание будет эффективным, когда осуществляется не от случая к случаю, а ежедневно и без перерывов);

- комплексность – закаливание будет наиболее эффективным, если в комплексе используются все естественные силы природы: солнце, воздух и вода;

- учет индивидуальных особенностей при закаливании необходимо принимать во внимание и рост, и пол, и состояние здоровья, а также местные климатические условия и привычные температурные режимы.

Следующий фактор здорового образа жизни – это личная гигиена. Сохранение и укрепление здоровья невозможны без соблюдения правил личной гигиены – комплекса мероприятий по уходу за кожей тела, волосами, полостью рта, одеждой и обувью.

Уход за кожей тела (мытье рук перед едой, после прогулок, при утреннем и вечернем туалете, ежедневный теплый душ перед сном или теплая ванна) должны стать естественной и неотъемлемой процедурой, посещение бани, должно стать как средство закаливания (парная) и как средство активного отдыха. Там, где отсутствует централизованное горячее водоснабжение, желательно использовать перед сном местные обливания теплой водой и ежедневное мытье ног. Необходимо ежедневно менять носки, чулки, колготки.

Уход за зубами является неотъемлемой частью поддержания хорошего здоровья. Распространенный по всему миру кариес отрицательно сказывается на деятельности системы пищеварения, кариозные зубы являются местом скопления различных патогенных микроорганизмов.

Гигиенические требования, предъявляемые к одежде, направлены в первую очередь на обеспечение нормального тепло- и газообмена организма с окружающей средой, оптимального уровня температуры тела и кожи, влажность кожи, кожного дыхания. Достижение этих требований может быть обеспечено использованием для одежды материалов с определенными физическими свойствами, такими как, воздухопроницаемость, теплопроводность, влагопроводность, электризуемость. Следует с самого раннего возраста воспитывать у детей гигиенические навыки ухода за своей одеждой.

Положительные эмоции являются неотъемлемой составляющей здорового образа жизни. Для поддержания физического здоровья необходимо психическое закаливание, суть которого – в радости к жизни.

Известно, что основа работы по совершенствованию своей психики самовнушение. Оно повышает эмоциональный тонус, укрепляет уверенность и силу воли. Психическая закалка стимулирует и физиологические защитные механизмы: иммунитет, функцию эндокринных желез. Так мысли укрепляют тело и наоборот: безволие, снижение эмоционального настроя способствуют ухудшению самочувствия, расшатыванию психического и физического здоровья.

Говоря о положительных эмоциях, следует также помнить, что в педагогике поощрение считается более эффективным рычагом воздействия на ребенка, чем наказание. Учитывая вышеизложенное, напрашивается вывод, что, поощряя ребенка, мы сохраняем и укрепляем его здоровье, и наоборот.

Рассмотрев условия, необходимые для формирования здорового образа жизни сделаем вывод, что молодое поколение наиболее восприимчиво различным обучающим и формирующим воздействиям. Следовательно, здоровый образ жизни формировать необходимо, начиная с детского возраста, тогда забота о собственном здоровье как основной ценности станет естественной формой поведения.

Глава 2. Объект и методики исследования

2.1. Объект исследования

В исследовании участвовало 20 учащихся 5-7 классов Ульяновской гимназии №3, по 10 девочек и 10 мальчиков соответственно. Все учащиеся были отнесены к основной медицинской группе, из них школьников 5 класса – 3 мальчика и 3 девочки, учеников 6 класса – 4 мальчика и 3 девочки, учеников 7 класса – 3 мальчика и 4 девочки.

Всего в гимназии обучается 315 учащихся; учителей, руководителей студий – 52.

Обследование проводилось во второй половине дня, в медицинском кабинете, при температуре комфорта. Кроме этого, был проведен анализ медицинских карт учащихся.

На констатирующем этапе мы преследовали цель: выявить причины в отклонении состояния здоровья учащихся.

Обследование проводилось с мая 2006 года по декабрь 2006 года.

Нами ставились следующие задачи:

1. Изучить состояние здоровья учеников.

2. Выявить уровень состояния здоровья.

3. Выявить отношение учащихся к своему здоровью.

Исходя из этого, нами использовались следующие методы исследования:

1. Анкетные тесты по скрининг – программе

2. Анкета с целью выяснения отношения школьников к своему здоровью, его места среди других жизненных ценностей

3. Анкета выяснения отношения учащихся к курению, алкоголю

2.2. Методики исследования

Для решения поставленных задач нами был проведен анализ медицинских карт учащихся, включающий в себя оценку состояния здоровья школьников за 2006-2007 учебный год. При этом оценивалось наличие хронических заболеваний по основным системам организма (зрения, нарушения осанки, болезни ССС, эндокринной системы, системы дыхания, нервной системы), врожденные аномалии и распределение учащихся по медицинским группам. Потом проводилось сравнение с данными Департамента здравоохранения Ульяновской области (табл. 2.2.1.)

Для оценки субъективного состояния здоровья использовалась скрининг-программа, которая состоит из тестов и дифференцирована для обследования детей и подростков разного возраста (см. Приложение 1). Анкета-опрос содержит 21 вопрос (с ответами “да”; “нет”).

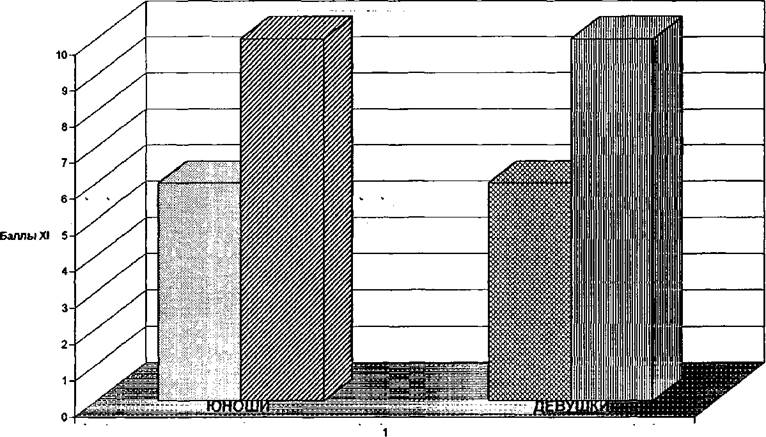

В опросе участвовало 20 учащихся 5-7 классов (10 девушек; 10 юношей).

Таблица 2.2.1.

Медицинские осмотры школьников области за 2002-2006 г.г. по отдельным классам болезней (на 100 учащихся, М+).

| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2002/2006 увел, сниж (%) | |

| Нарушение Зрения | 8,6 +0,09 | 9,9+0,1 | 9,3+0,09 | 9,7+0,09 | 11,5+0,1 | 34% |

| Нарушение осанки, в т.ч. сколиоз | 7,4+0,09 | 9,4+0,098 | 8,9+0,09 | 9,5+0,089 | 11,0+0,1 | 49% |

| болезни ССС | 2,3+0,05 | 2,99+0,057 | 4,1+0,06 | 4,1+0,06 | 4,0+0,06 | 74% |

| болезни эндок. системы | 15,4+0,1 | 15,1+0,1 | 15,6+0,1 | 13,3+0,1 | 14,2+0,1 | -8% |

| болезни органов пищеварен. | 2,37+0,05 | 2,8+0,055 | 2,8+0,05 | 3,3+0,05 | 3,99+0,06 | 68% |

| болезни органов дыхания | 5,4+0,07 | 5,1+0,07 | 8,3+0,087 | 9,3+0,88 | 9,6+0,095 | 78% |

| болезни КМС | 3,1+0,057 | 4,6+0,07 | 2,1+0,045 | 4,8+0,06 | 6,3+0,078 | 103% |

| болезни МПС | 2,1+0,05 | 2,2+0,05 | 2,7+0,05 | 2,5+0,047 | 3,1+0,056 | 48% |

| болезни нервной системы | 4,0+0,065 | 9,0+0,096 | 8,8+0,089 | 9,4+0,089 | 4,5+0,067 | 12,5% |

| Врожденны аномалии | 0,4+0,02 | 0,7+0,03 | 0,6+0,02 | 0,8+0,03 | 0,73+0,03 | 82,5% |

В динамике за 2002-2006 годы выявлена выраженная тенденция к росту по всем классам болезней, кроме болезней эндокринной системы, темп прироста в год составляет от 5,7% (нарушение зрения) до 16,7% (болезни органов дыхания). В 2006 году регистрировались показатели заболеваемости среди школьников, превышающие средние по области в 2 и более раз, в ряде районов. В области сохраняется стабильная тенденция к росту числа детей и подростков с нарушениями зрения, осанки, по сравнению с 2002 годом показатели заболеваемости возросли на 29% и 63,9% соответственно.

Глава 3. Результаты исследования и их обсуждение

3.1. Состояние здоровья учащихся 5-7 классов школы-гимназии №3 г. Ульяновска

Анализ данным медицинских карт представлен в таблице 3.1.1. Как мы видим, среди школьников 7 классов процент часто болеющих детей составляет 25%. Учащиеся 6 классов, подверженные частым заболеваниям, отмечаются в 33,3% случаев. Возрастание количества часто болеющих детей сохраняется и в дальнейшем, так в 7 классах процент таких учащихся составляет 45,4%.

Таблица 3.1.1.

Заболеваемость по нозологическим единицам среди учащихся. (в % от общего количества учащихся)

| Название нозологических единиц | 5 класс | 6 класс | 7 класс |

| Часто болеющие дети | 25 | 33,3 | 45,4 |

| Патология шейного отдела позвоночника | 17,8 | ||

| Резидуальные явления ППЦНС | 29,5 | ||

| Неврологические заболевания | 60,7 | 33,3 | 38,6 |

| Заболевание верхних дыхательных путей | 7.4 | 44 | 18,2 |

| Нарушение осанки | 39,2 | 22,2 | 15,5 |

| Плоскостопие | 7,14 | 11,4 | |

| Первичная тубинфекция | 50 | 11,1 | 25 |

| Заболевания печени и желудочно- кишечного тракта | 14,2 | 11,1 | 27,2 |

| Заболевание мочевыделительной системы | 7,14 | 9,1 | |

| Логопедические нарушения | 46,4 | 33,3 | 13,6 |

| Органы зрения | 22,2 | 6,8 | |

| Заболевание сердечно-сосудистой системы | 10,7 | 11,1 | 13,6 |

| Другие заболевания | 4,5 |

У 17,8% от общего количества учащихся 5 классов имеются патологии шейного отдела позвоночника, у школьников 6-7 классов данной патологии не наблюдается

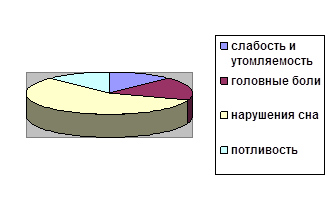

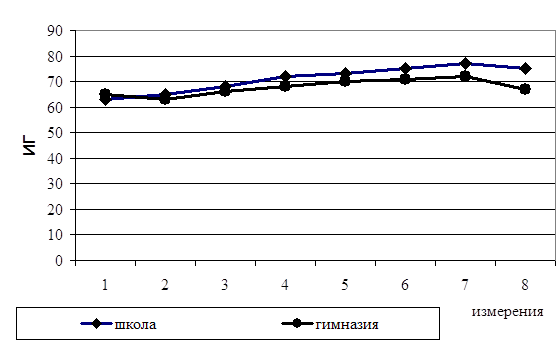

Данные, полученные в ходе скриннинг-теста показали, что у учащихся на первом месте отклонения со стороны нервной системы – 50 %; у 80 % учащихся бывает слабость, утомляемость после занятий в школе; наблюдаются жалобы на головные боли беспричинные, после школы - 60%; бывает нарушение сна (плохое засыпание, чуткий сон, трудное вставание) – 55%; при волнении отмечается потливость, красные пятна – 35 %; бывает слезливость – 30 % (рис. 3.1.1.).

Рис. 3.1.1. – Отклонения со стороны нервных процессов

Причинами отклонения в состоянии нервной системы могут быть:

- вследствие переутомления насыщенностью учебной программы;

- учащиеся практически не дышат свежим воздухом, целый день находясь в плохо проветриваемом, закрытом помещении;

- под влиянием длительно действующих отрицательных социально-бытовых факторов (конфликты в семье, развод родителей, алкоголизм родителей, существенные нарушения суточного режима дня, частая смена школ, школьного коллектива, учителей);

- изменения связаны также с повышенной реакцией некоторых детей на гормоны в период полового созревания;

- органические или функциональные нарушения центральной нервной системы могут возникнуть у детей, перенесших родовую травму

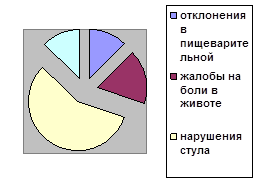

Далее на втором месте у учащихся отмечаются отклонения со стороны пищеварительной системы – 45 %, жалобы на боли в животе у 45 %; бывают нарушения стула – 20 %; боли после приема пищи, до еды – 15%; бывает отрыжка, изжога, тошнота – 5 %. (рис. 3.1.2.)

Рис. 3.1.2. – Нарушения со стороны пищеварительной системы

Нарушения со стороны пищеварительной системы могут быть обусловлены:

- нарушением режима питания (отсутствие 5 разового питания);

- неправильное соотношение белков, жиров, углеводов;

- однообразной, низкокалорийной пищей (дефицит достаточного количества употребления фруктов, овощей);

- гиподинамией, так как дети большую часть времени проводят в школе, за рабочим столом;

- стрессовые ситуации в школе и дома, которые ведут к нарушению нервной регуляции пищеварительного тракта, что приводит к недостаточному перевариванию, плохой усваиваемости пищи;

- из-за психических перегрузок возникают боли в животе, тошнота, рвота.

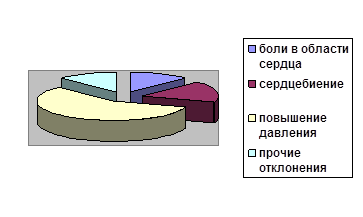

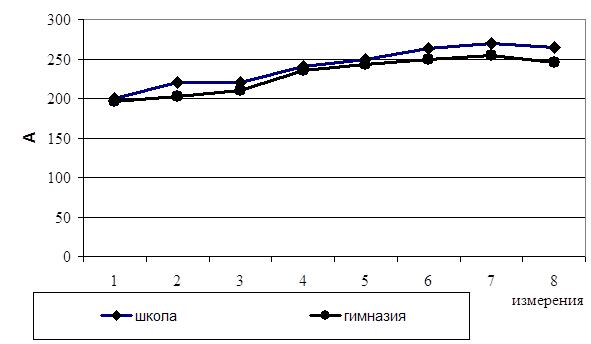

На третьем месте отклонения со стороны сердечно-сосудистой системы - 22 %; бывают боли, неприятные ощущения в области сердца, сердцебиение – 45% учащихся; отмечалось повышение артериального давления у 30% детей. (рис. 3.1.3.)

Рис. 3.1.3. – Отклонения в ССС у школьников 5-7- классов гимназии №3 г. Ульяновска

У школьников отмечается вегетососудистая дистония. Развитию сосудистой дистонии способствуют следующие неблагоприятные факторы:

- наследственная отягощенность по гипертонической болезни;

- снижение двигательной активности (гиподинамия) школьников;

- хронические инфекционные процессы в организме (кариес зубов, гастрит, ревматизм, хронический тонзиллит);

- ведущий фактор, в нарушении сердечно-сосудистой деятельности – умственное переутомление.

Дети с нарушениями сердечно-сосудистой системы отличаются раздражительностью, повышенной утомляемостью. Они жалуются на головные боли, боли в области сердца, одышку, плохо спят. Для профилактики сосудистых нарушений необходимо правильно организовывать режим дня школьников, увеличивать двигательную активность, широко применять средства закаливания, снимать чрезмерную умственную нагрузку.

На четвертом месте у учащихся отклонения со стороны дыхательной системы. Бывают часто: насморк, кашель, потеря голоса у 70% учащихся. Болезни органов дыхания в основном формируются в дошкольном и младшем школьном возрасте, но у некоторых впервые могут развиваться в период полового созревания.

На пятом месте отклонения со стороны мочевыделительной системы. На вопрос “Бывают ли боли в пояснице” положительный ответ дали 55% учащихся; ”Были боли при мочеиспусканиях” учащимся дали отрицательный ответ. У девушек отмечаются заболевания почек. На шестом месте аллергические реакции на пищу, запахи. Реакции на пищу, запахи отмечаются у 40 % учащихся, реакций на лекарства, прививки нет.Заключение

Таким образом, отмечается устойчивая тенденция к ухудшению здоровья учащихся в процессе обучения в школе. Так, практически, в 2 раза по сравнению со школьниками 5 классов увеличивается количество часто болеющих детей.

Среди учащихся 5 классов наиболее распространенными являются неврологические заболевания и логопедические нарушения. Школьники 6 классов чаще всего подвергнуты заболеваниям верхних дыхательных путей, неврологическим и логопедическим заболеваниям.

Учащиеся 7 классов также подвержены неврологическим заболеваниям, при этом увеличивается количество детей, страдающих заболеваниями печени и ЖКТ, что, по-видимому, связано с нерациональным режимом питания.

Субъективная оценка состояния здоровья показала, что первое место з

занимают отклонения нервной системы, что проявляется в повышенной утомляемости, головных болях и нарушениях сна.

Несоблюдение режима питания, эмоциональные перегрузки часто приводят к возникновению жалоб учащихся со стороны пищеварительной системы, которые занимают второе место при оценке данных анкетирования.

Третье и четвертое место занимают заболевания сердечно-сосудистой и дыхательной систем.

Также в результате скриннинг-тестирования выявлены учащиеся, имеющие склонность к аллергическим реакциям.

Список литературы

1. Ашмарин Б.А. Теория и методика педагогических исследований в физическом воспитании: пособие для студентов, аспирантов и преподавателей ин-тов физкультуры. – М.: Физкультура и спорт, 2004.–123 с.

2. Деятельность образовательных учреждений по сохранению и укреплению здоровья детей: Материалы к областной научно-практической конференции. В 2ч. Ч.1. - Ярославль, 2004. – 80 с.

3. Журнал «Здоровье наших детей» - Ярославль: «Литера», 2002-2004.

4. Коростелев Н.Б. Школьнику о здоровье. – М.: Медицина, 2005. – 183 с.

5. Организация и проведение в общеобразовательной школе часа здоровья. – М.: Просвещение, 2005. – 103 с.

6. Рожков М.И., Ковальчук М.А., Волков А.В., Корнеева Е.Н., Рукавишникова Н.Г., Ходнева Ю.А., Ковальчук А.В. Профилактическая работа: как ее организовать в среде детей и подростков? Методические рекомендации. – Ярославль, 2003. – 80 с.

7. Смирнов Н.К. Здоровье сберегающие технологии в работе учителя и школы. – М.: АРКТИ, 2003. – 272 с.

8. Тихомирова Л.Ф.Формируем у детей правильное отношение к своему здоровью. Пособие для воспитателей дошкольных учреждений, педагогов и родителей. – Ярославль, 2006. – 172 с.

Приложения

Приложение 1

Выявление гипертонических и гипотонических состояний путем измерения артериального давления (у учащихся младших классов с учетом поправок на стандартную манжетку)

Диагностическая значимость измерения артериального давления (АД) при массовых осмотрах общеизвестна. Широкое его использование при массовых обследованиях школьников, начиная с 1-2 класса, имеет большое значение для активной профилактики сосудистых заболеваний детей, подростков, взрослого населения, своевременной диагно-стики врожденных пороков сердца, патологии почек. Однако определение АД при мас-совых осмотрах школьников младших возрастных групп (8-12 лет) затруднено, так как использование стандартной манжетки приводит к неточности результатов. Получение объективных значений артериального давления у данной группы школьников обычно достигается только при использовании "возрастных" манжеток или дополнительных расчетов с поправкой на размер окружности плеча каждого ребенка. Известно, что ок-ружность плеча коррелирует с ростом и массой тела. Поэтому определение истинных цифр артериального давления у школьников 8-12 лет при массовых осмотрах может быть упрощено при использовании специальных поправок к значениям артериального давления, полученным при измерении с помощью стандартной манжетки. Величины по-правок стандартизованы на базе индивидуальной оценки физического развития детей с помощью специальных таблиц.

Изменение артериального давления и корректировка данных указанным методом выполняются средним медицинским персоналом. Артериальное давление измеряется общепринятым способом - в положении сидя, после десятиминутного отдыха, на правой руке ребенка (по методу Короткова); измерение проводится не менее трех раз и фиксируются показатели последнего измерения.

Поправки (мм рт.ст.) к цифрам* систолического давления,

полученным при измерении с помощью стандартной манжетки

(для детей 10-12 лет с разным уровнем физического развития)

| Возраст (в годах) | Оценка физического развития | ||

| НормальноеДефицит массы Избыток массы | |||

| 8 9 10 11 12 | +10 +10 +10 +5 0 | +15 +15 +15 +10 +5 | +5 +5 0 0 0 |

| 13** | 0 0 0 | ||

* - цифры диастолического давления следует рассматривать без поправок, т.к. различия в значении диастолического давления при измерении стандартной и возрастной манжетками несущественны;

** - у детей 13 лет и старше (независимо от уровня физического развития) истинные цифры артериального давления (систолического и диастолического) могут быть получены при использовании стандартной манжетки.

Примеры использования поправок

1. Мальчик 10 лет. Рост -130 см, масса тела - 35 кг. Оценка физического развития - избыток массы. Значение АД при измерении стандартной манжеткой (без корректировки) -95/50 мм рт. ст. Истинное значение АД (после корректировки с использование соответ-ствующей поправки) - 100/50 мм рт.ст.

2. Девочка 10 лет. Рост 123 см, масса тела - 19 кг. Оценка физического развития - дефицит массы. АД при измерении стандартной манжеткой (без корректировки) - 70/40 мм рт. ст. Истинное значение АД (после корректировки с использованием соответствующей поправки) - 85/40 мм рт.ст.

Приложение 2

Ребенок (ученик)

Фамилия Имя __________________

Школа, Класс

А Н К Е Т А

(для родителей и учащихся 5-10 классов)

| ДА НЕТ 1 ДА НЕТ 2 ДА НЕТ 3 ДА НЕТ 4 ДА НЕТ 5 ДА НЕТ 6 ДА НЕТ 7 ДА НЕТ 8 ДА НЕТ 9 ДА НЕТ 10 ДА НЕТ 11 ДА НЕТ 12 ДА НЕТ 13 ДА НЕТ 14 ДА НЕТ 15 ДА НЕТ 16 ДА НЕТ 17 ДА НЕТ 18 ДА НЕТ 19 ДА НЕТ 20 ДА НЕТ 21 |

Внимательно ознакомьтесь с содержанием анкеты и постарайтесь максимально точно ответить на вопросы. Эти сведения необходимы врачу для оценки состояния здоровья Вашего ребенка (Вашего состояния здоровья) и своевременного врачебного совета.

1. Бывают ли головные боли (беспричинные), при волнении, после физической нагрузки, после детского сада, школы

2. Бывает ли слезливость

3. Бывает ли слабость, утомляемость после занятий ( в школе, в детском саду, дома)

4. Бывают ли нарушения сна (долгое засыпание, чуткий сон,

снохождение, ночное недержание мочи, трудное пробуждение

по утрам) снохождение, ночное недержание мочи,

трудное пробуждение по утрам)

5. Отмечается ли при волнении повышенная потливость или появление красных пятен

6. Бывают ли головокружения, неустойчивость при перемене положения тела

7. Бывают ли обмороки

II. 8. Бывают ли обмороки, неприятные ощущения в области сердца, сердцебиение, перебои 9. Отмечалось когда-либо повышение давления

III.10. Бывает ли часто насморк

11. Бывает ли часто кашель

12. Бывает ли часто потеря голоса

IV.13. Бывают ли боли в животе

14. Бывают ли боли в животе после приема пищи

15. Бывают ли боли в животе до еды

16. Бывает ли тошнота, отрыжка, изжога

17. Бывают ли нарушения стула (запоры, поносы)

18. Была ли дизентерия

19 Была ли болезнь Боткина (желтуха)

V. 20. Бывают ли боли в пояснице

21. Бывают ли когда-нибудь боли при мочеиспускании

VI.22. Бывает ли реакция на какую-то пищу, запахи, цветы, пыль,

лекарства (сыпь, отеки, затрудненное дыхание)

23. Бывает ли реакция на прививки (сыпь, отеки, затрудненное дыхание)

24. Имелись ли проявления экссудативного диатеза (покраснение кожи, шелушение, экзема)

12

ДА НЕТ 22. ДА НЕТ 23. ДА НЕТ 24.

Дата заполнения анкеты________________

Подпись заполнявшего анкету (родителей)____________

Ученик____________

Обобщение результатов

I. 1 2 3 4 5 6 7

II.

III. 8 9

IV.

III.____________________ 10 11 12

__________________

V. 13 14 15 16 17 18 19

VI.

V._____________________ 20 21

__________________

VII. 22 23 24

VIII.

Врач__________

Дата

Похожие работы

... 1). Он указывает на то, что данная группа школьников, знакома с основами здорового образа жизни, но не всегда их придерживается в своей жизнедеятельности. Таблица 1 Среднестатистические результаты оценки здорового образа жизни учащихся общеобразовательной школы. показатели Уровни оценки ЗОЖ Высокий Средний Низкий 12 % 57 % 31 % При этом низкий уровень оценки здорового образа жизни ...

... В последнее время в стране катастрофически возросло употребление слов – паразитов и ненормативной лексики (мата) всеми слоями населения, но особенно подростками, молодёжью. Эта тенденция, имеющая корни в национально – исторических традициях, отражает современное снижение общего уровня культуры, обеднение словарного запаса, находящееся в очередной связи с социальным климатом в обществе, ухудшением ...

... проходит абсолютное большинство населения страны. И, исходя из вышеизложенного, можно достаточно уверенно говорить о том, факторы риска, связанные с содержанием и организацией образовательного процесса, играют немаловажную роль в изменении соматического и психического здоровья школьников. Разработка эффективных мер, направленных на охрану и укрепление здоровья, позволит реально управлять здоровьем ...

... и приемы контроля и самоконтроля своего физического и психического состояния; различных оздоровительных систем и технологий. Глава 2 Опытно-экспериментальная работа по формированию ценностного отношения старшеклассников к здоровью в процессе физического воспитания 2.1 Подходы к определению содержания и методов физического воспитания старшеклассников, ориентированного на приоритет здоровья ...

0 комментариев