Навигация

Системное АД, основные гемодинамические факторы, определяющие его величину

4. Системное АД, основные гемодинамические факторы, определяющие его величину

Одним из наиболее важных параметров гемодинамики является системное артериальная давление, т.е. давление в начальных отделах системы кровообращения - в крупных артериях. Его величина зависти от изменений, происходящих в любом отделе системы.

Наряду с системным, существует понятие о местном давлении, т.е. давлении в мелких артериях, артериолах, венах, капиллярах. Это давление тем меньше, чем больше путь, пройденный кровью до этого сосуда при выходе ее из желудочка сердца. Так, в капиллярах давление крови больше, чем в венах, и равно 30-40 мм (начало) - 16-12 мм рт. ст. (конец). Это объясняется тем, что чем больший путь проходит кровь, тем больше энергии тратится на преодоление сопротивления стенок сосудов, в результате давление в полых венах близко к нулю или даже ниже нуля.

Основные гемодинамические факторы, влияющие на величину системного артериального давления, определяются из формулы:

Q = P*р*r4 / 8*Ю*l,

Где Q – объемная скорость кровотока в данном органе, r – радиус сосудов, Р – разность давление на «вдохе» и «выдохе» из органа.

Величина системного артериального давления (АД) зависит от фазы сердечного цикла.

Систолическое АД создается энергией сердечных сокращений в фазу систолы, составляет 100-140 мм рт. ст. Его величина зависит, в основном, от cистолического объема (выброса) желудочка (CО), общего периферического сопротивления (R) и частоты сердечных сокращений. Диастолическое АД создается энергией, аккумулированной в стенках крупных артерий при их растяжении во время систолы. Величина этого давления составляет 70-90 мм рт. ст. Его величина определяется, в большей степени, величинами R и ЧСС. Разница между систолическим и диастолическим давлением называется пульсовым давлением, т.к. оно определяет размах пульсовой волны, равный в норме 30-50 мм рт. ст.

Энергия систолического давления расходуется: 1) на преодоление сопротивления сосудистой стенки (боковое давление - 100-110 мм рт. ст.); 2) на создание скорости движущейся крови (10-20 мм рт. ст. - ударное давление).

Показателем энергии непрерывного потока движущейся крови, результирующей «величиной всех его переменных является искусственно выделяемое среднее динамическое давление. Оно может быть рассчитано по формуле Д. Хинема: Рсреднее= Рдиастолическое+ 1/3Рпульсового. Величина этого давления составляет 80-95 мм рт. ст.

АД изменяется также в связи с фазами дыхания: на вдохе оно снижается.

АД – относительно мягкая константа: ее величина может колебаться в течение дня: при физической работе большой интенсивности систолическое давление может возрастать в 1,5-2 раза. Увеличивается оно также при эмоциональном и других видах стресса. С другой стороны, АД здорового человека может снижаться относительно своей средней величины. Это наблюдается во время медленного сна и – кратковременно – при ортостатическом возмущении, связанном с переходом тела из горизонтального в вертикальное положение.

Наибольшие величины системного АД в условиях покоя регистрируется в утренние часы; у многих людей появляется и второй его пик в 15-18 часов.[3, 192c]

5. Состав и ферментативные свойства сока поджелудочной железы, механизмы регуляции его секреции. Значение желчи

Поджелудочный сок имеет щелочную реакцию, рН его равен 7,8-8,4. Он содержит ферменты, расщепляющие белки, а также высокомолекулярные полипептиды, углеводы и жиры. Белковый фермент трипсин выделяется железой в недеятельном состоянии. Он активизируется энтерокиназой кишечного сока. Действие фермента липазы, расщепляющей жиры, усиливается желчью.

Секреция поджелудочного сока происходит под влиянием нервных и гуморальных факторов. Она возникает при действии условных и безусловных раздражителей. Условнорефлекторное выделение поджелудочного сока начинается при виде и запахе пищи, а у человека даже при разговоре о ней. При акте еды происходит механическое раздражение рецепторов ротовой полости и глотки. Сигналы отсюда, поступая в продолговатый мозг, вызывают выделение поджелудочного сока по механизму безусловных рефлексов. Секреторными нервами поджелудочной железы служат волокна блуждающего нерва.

Химическими возбудителями поджелудочной железы являются гормоны, вырабатываемые слизистой оболочкой двенадцатиперстной кишки. Главный из них - секретин. Он выделяется в неактивной форме, активируется соляной кислотой и, поступая в кровь, стимулирует секрецию поджелудочной железы.

Секреция поджелудочного сока начинается через 2-3 мин. после приема пищи и продолжается 6-14 часов. Количество выделяемого сока и его ферментный состав зависят от количества и состава поступающей пищи. При употреблении хлеба наибольшая секреция поджелудочной железы наблюдается на первом часу пищеварения, при употреблении мяса - на втором, молока - на третьем. Жирная пища вызывает относительно небольшое сокоотделение.

Клетки печени непрерывно выделяют желчь, которая является одним из важнейших пищеварительных соков. В перерывах между приемами пищи желчь накапливается в желчном пузыре. Здесь происходит обратное всасывание ее жидкой части. Поэтому желчь пузыря гуще по консистенции и темнее по окраске, чем желчь, выделяемая непосредственно из печени.

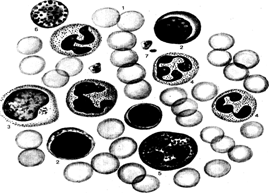

В состав желчи входят желчные кислоты, желчные пигменты и другие органические и неорганические вещества. Желчные кислоты имеют большое значение в процессе переваривания жира. Желчный пигмент билирубин образуется из гемоглобина, который освобождается при разрушении в печени эритроцитов. Темный цвет желчи обусловлен наличием в ней этого пигмента.

Желчь активирует ферменты поджелудочного и кишечного соков, в особенности липазу. Значение желчи для переваривания жира очень велико. Она эмульгирует жиры и повышает растворимость жирных кислот, что облегчает их всасывание. Усиливая щелочную реакцию в кишечнике, желчь препятствует разрушению трипсина пепсином. Кроме того, она стимулирует движения кишок и, обладая бактерицидными свойствами, задерживает гнилостные процессы в кишечнике. В сутки у человека образуется около 500-700 мл желчи. Усиление желчеобразования при пищеварении и выделение желчи из пузыря в кишку происходят под влиянием нервных и гуморальных воздействий. Вид и запах пищи, акт еды, раздражение пищевыми массами рецепторов желудка и двенадцатиперстной кишки усиливают желчеобразование и вызывают выход желчи в кишку по механизму условных и безусловных рефлексов. Секреторным нервом печени служит блуждающий нерв. Симпатический нерв вызывает угнетение желчеобразования и прекращение эвакуации желчи из пузыря.[4, 134c]

Похожие работы

... организма к защите от кровопотери. Система свертывания крови входит в состав более обширной системы - системы регуляции агрегатного состояния крови и коллоидов (PACK), которая поддерживает постоянство внутренней среды организма и ее агрегатное состояние на таком уровне, который необходим для нормальной жизнедеятельности путем обеспечения поддержания жидкого состояния крови, восстановления свойств ...

... . И.П. Павлову, первому из русских ученых, 7 октября 1904 г. была присуждена Нобелевская премия в знак признания его работ по физиологии пищеварения. Потребность организма в пище проявляется в виде физиологической реакции голода. У человека голод приобретает выраженную субъективную окраску — от относительного безразличия к пище до яркой эмоциональной реакции. Физиологической основой голода ...

... агент в месте его внедрении. На МАС, как правило, накладывается ГАС, образованный развивающимися общими явлениями. Наоборот, ГАС вторично влияет на МАС с помощью нейрогуморальных механизмов (например, антивоспалительных гормонов). Шок (англ. shock – удар) – патологический процесс, возникающий при действии на организм сверхсильных патогенных раздражителей и характеризующийся фазным нарушением ...

... что и пневмосклероз, и приобретенные бронхоэктазы развиваются вследствие дискретного (разового, однократного) патологического процесса, не противоречит тому, что больные с хронической бронхолегочной патологией предрасположены к такому течению. Закономерной стадийности нет. Осложнения. Вздутие легких - следствие обструктивного процесса в мелких бронхах. Самыми характерными признаками хронической ...

0 комментариев