Навигация

Педагогическая запущенность

1.4 Педагогическая запущенность

Обращаясь к изданному в 1926 году труду под редакцией отечественного ученого, педагога и общественного деятеля Кащенко В.П. «Проблемы изучения и воспитания ребенка» можно заметить, что в предисловии он пишет: «Вопрос о социальных условиях развития ребенка, вне всякого сомнения, самый существенный вопрос…, а влияние социальной среды на формирование личности развивающегося ребенка громадно. Зачастую оно имеет определяющее значение…». Что касается влияния наследственности, то «…заложенные природой наклонности и предрасположения подвергаются очень сложной переработке под влиянием семьи, первых воспитателей, товарищей… Эти последние влияния в конечном счете часто решают дело…».

Согласно определению понятия «педагогическая запущенность» - это социальное явление, характеризующиеся дезадаптивным поведением, которое может проявляется в неадекватность самооценки (завышенная, заниженная), повышенной возбудимости, патологическом упрямстве, агрессивности в различных проявлениях, капризности, раздражительности, снижении волевой активности, легкой подчиняемости, напряженном и пренебрежительном отношении со взрослыми людьми (в том, числе и с родителями), стойком непослушании, лживости. Чаще всего вышеперечисленные признаки присутствуют у педагогически запущенных детей в комплексе.

Подобное социальное явление – это результат неправильного семейного воспитания, например, доминирование одного из родителей, частые конфликты, ссоры между членами семьи, постоянная напряженная обстановка в семье с частым расхождением во мнениях по вопросу воспитания детей, явно выраженная неприязнь или пренебрежение к какому-либо члену семьи; гипоопека или гиперопека, потвортствующая гиперопека, эмоционально—отвергающее поведение членов семьи, жестокое обращение.

Согласно статистике, к категории «педагогическая запущенность» по половому признаку относятся 73% мальчиков и 27% на девочек; 77% детей имеют хронические заболевания внутренних органов, 34%- нарушения опорно-двигательного аппарата, 48% - речевую патологию, которая носит системный характер и при этом отмечаются нарушения всех компонентов языковой системы. Сложно даже сказать, что первично, а что вторично в этой патологии – биологическое или социальное.

Выводы по главе 1Основу для изучения этиологии нарушений в развитии ребенка, в частности речевых расстройств, составляют эволюционно-динамический подход (Давыдовский И.В.) и принцип диалектического единства (Хватцев М.Е.) биологического и социального в развитии речи, где окружающая ребенка социальная среда является не только условием, но и источником как развития речи, так и является причиной возникновения невротических речевых расстройств. Этиологические факторы, вызывающие нарушения речи, сложны и полиморфны. Наиболее часто встречается сочетание наследственной предрасположенности, неблагоприятного окружения и повреждения или нарушения созревания мозга под влиянием различных неблагоприятных факторов.

Определяющее значение в развитии здорового полноценного ребенка принадлежит условиям макросреды как в масштабе всей страны, в масштабе отдельно взятого региона, так и в пределах конкретного города.

Воспитание и развитие ребенка начинается в семье. Статья Закона РФ «Об образовании» гласит «…родители являются первыми воспитателями ребенка… и несут ответственность за его образование, развитие и оздоровление…». Именно с этой позиции семья - это микросреда, а условия, в которых она развивается и осуществляет воспитание детей, в значительной степени определяет характер и степень сформированности необходимых образований растущей личности ребенка.

На примере педагогической запущенности и задержке психического развития можно довольно четко увидеть саму суть неблагоприятного влияния условий макро- и микросреды на речевое развитие детей 5-7 лет.

Глава 2. Экспериментальное изучение влияния условий микро- и макросреды на речевое развитие детей 5-7 лет

2.1 Организация экспериментального изучения влияния микро-факторов окружающей среды на речевое развитие детей 5-7 лет

Теоретический анализ проблемы влияния условий макро- и микросреды на речевое развитие детей в главе 1 настоящей дипломной работы позволил определить направления, содержание организации и проведения экспериментального изучения выделенной проблемы.

Экспериментальная часть дипломной работы представлена анкетой для родителей, состоящей из 15 блоков, которые позволяют дать оценку социальным факторам семейного воспитания.

Экспериментальное исследование проводилось в марте 2004-05 учебного года. В анкетировании приняло участие 60 семей воспитанников МДОУ ДСКВ №68, из них:

q 30 семей - старшая группа – возраст 5-5,6 лет - логопедическая группа

q 30 семей - подготовительная группа – возраст 5,10 - 6,4 лет.

Итак, результаты изучения социальных факторов семейного воспитания.| № | Вопросы анкеты | Обобщенные результаты ( % - кол-во семей) | |

| 1. Возраст родителей к рождению ребенка | |||

| 1.2 | Мать: | ||

| До 16 лет | 0 | ||

| 16-18 | 3% - 2с | ||

| 18-20 | 17% - 10с | ||

| 21-30 | 62%-37с | ||

| 31-40 | 11%-7с | ||

| старше | 7%- 4с | ||

| 1.2 | Отец | ||

| До 16 лет | 0 | ||

| 16-18 | 0 | ||

| 18-20 | 5%-3с | ||

| 21-30 | 11%-7 с | ||

| 31-40 | 55%-33с | ||

| старше | 28%- 17с | ||

| 2. Социальная характеристика семьи | |||

| Полная | 55%-33с | ||

| Неполная | 28%-17 с | ||

| Деструктивная | 7%-4 с | ||

| Распадающаяся | 10%-6с | ||

| Опекуны | 0 | ||

| 3.Жилищные условия | |||

| Отдельная 1 комнатная квартира | 23%-14с | ||

| Отдельная 2 комнатная квартира | 25%-15с | ||

| Отдельная 3 комнатная квартира | 11%-7с | ||

| Отдельная 4 комнатная квартира | 3%-5с | ||

| Отдельная 5 комнатная квартира | 1%-1с | ||

| Комната (ы) в общежитии | 5%-3с | ||

| Комната (ы) в коммунальной квартире | 10%-6с | ||

| Деревянное жилье | 3%-2с | ||

| Проживают в «балке» | 11%-7с | ||

| Проживают без посторонних родственников | 93%-56с | ||

| Количество других взрослых, проживающих с семьей (дедушки, бабушки, родственники, другие лица) | 7%-4 с | ||

| 4.Среднемесячный доход | |||

| Выше среднего уровня | 3%-2с | ||

| На среднем уровне | 50%-30с | ||

| Без нужды | 40%-24с | ||

| Частые финансовые затруднения | 7%-4с | ||

| Постоянная нужда | 0 | ||

| 5. Характер взаимоотношений между родителями | |||

| Взаимопонимание | 86%-51 с | ||

| Доминирование отца | 7%-4с | ||

| Доминирование матери | 5%-3с | ||

| Конфликты, ссоры, драки | 11%-7с | ||

| Напряженное отношение с частыми расхождениями во мнениях | 3%-2с | ||

| Пренебрежение | 0 | ||

| Неприязнь | 0 | ||

| 6. Проведение досуга членов родительской семьи | |||

| Преимущественно дома | 50%-30с | ||

| Часто проводят оздоровительные мероприятия (бассейн, лыжи, походы, сауна и т.д.) | 20%-12с | ||

| Часто посещают культурно-зрелищные мероприятия | 87%-52с | ||

| Асоциальные контакты | 0 | ||

| 7. Особенности воспитания в семье | |||

| 7.1 | Воспитание матерью | ||

| Гибкое | 87%-52с | ||

| Гипоопека | 3%-2с | ||

| Гиперопека | 5%-3с | ||

| Потворствующая гиперопека | 5%-3с | ||

| Эмоционально-отвергающее поведение | 0 | ||

| Жестокое отношение | 0 | ||

| 7.2 | Воспитание отцом | ||

| Гибкое | 75%-45с | ||

| Гипоопека | 3%-2с | ||

| Гиперопека | 5%-3с | ||

| Эмоционально-отвергающее поведение | 5%-3с | ||

| Жестокое отношение | 0 | ||

| 8. Отношение ребенка к членам семьи | |||

| 8.1 | Отношение к матери | ||

| Ровная привязанность | 51%-54с | ||

| Безразличие | 0 | ||

| Отвержение | 0 | ||

| Выраженный негативизм | 0 | ||

| Предпочтение | 8%-5с | ||

| Страх | 0 | ||

| Пассивная подчиняемость | 1.%-1с | ||

| 8.2 | Отношение к отцу | ||

| Ровная привязанность | 85%-51с | ||

| Безразличие | 5%-3с | ||

| Отвержение | 0 | ||

| Выраженный негативизм | 0 | ||

| Предпочтение | 5%-3с | ||

| Страх | 0 | ||

| Пассивная подчиняемость | 5%-3с | ||

| 9. Образование родителей | |||

| 9.1 | Мать | ||

| Высшее | 78%-47с | ||

| Среднее специальное | 11%-7с | ||

| Среднее | 11%-7с | ||

| Студентка | 0 | ||

| 9.2 | Отец | ||

| Высшее | 50%-30с | ||

| Среднее специальное | 28%-17с | ||

| Среднее | 22%-13с | ||

| Студент | 0 | ||

| 9.3 | Родители педагоги, психологи, врачи | 33%-20с | |

| 10. Количество детей в семье. Наличие братьев и сестер | |||

| 10.1 | Многодетная семья (сколько детей) | 5%-3с | |

| 10.2 | Один ребенок в семье | 45%-27с | |

| 10.3 | Имеют одного брата/сестру | 28%-17с | |

| 10.4 | Имеют двух старших братьев/сестер | 22%-13с | |

| 10.5 | Имеет одного младшего брата/сестру | 11%-7с | |

| 10.6 | Имеет двух младших братьев/сестер | 13%-9с | |

| 11. Национальность | |||

| 11.1 | Русские | 74.%-41с | |

| 11.2 | Татары | 11.%-7с | |

| 11.3 | Башкиры | 3.0%-2с | |

| 11.4 | Украинцы | 5.0% -3 с | |

| 11.5 | Белорусы | 1.0% | |

| 11.6 | Марийцы | 1.0% | |

| 11.7 | Чуваши | 1.0% | |

| 11.8 | Мордвины | 1.0% | |

| 11.9 | Узбеки | 1.0% | |

| 11.10 | Ингуши | 1.0% | |

| 11.11 | Лезгины | 1.0% | |

| 12. Наследственные заболевания | |||

| 12.1 | Мать | 20%-7с | |

| 12.2 | Отец | 11%-4 с | |

| 13. Речевая среда | |||

| Общение в семье на одном (русском )языке | 92%-55с | ||

| Общение в семье на двух ( русский и родной) языках | 8%-5с | ||

| Общение в семье на трех и более языках | 0 | ||

| 14. Протекание беременности и родов | |||

| 14.1 | Протекание беременности | ||

| Без осложнений | 22%-13с | ||

| С осложнениями | 78%-47с | ||

| 14.2 | Течение родов | ||

| Ребенок доношенный | 78%--47с | ||

| Ребенок недоношенный | 9%-5с | ||

| Операция кесарево сечение | 13%-8с | ||

| Роды через естественные родовые пути | 87%-52с | ||

| Родовая травма | 100%-60с | ||

| Асфиксия | 92%-55с | ||

| Другое | 28%-17с | ||

| 15. Заболевания первого года жизни | |||

| Частые простудные | 92%-55с | ||

| Инфекционные | 87%-52с | ||

| операции | 11%-7с | ||

| 16. Последующие заболевания | |||

|

| Частые простудные | 92%-55с | |

|

| Инфекционные | 87%-52с | |

|

| Аллергические | 78%-47с | |

|

| Другие | 45%-27с | |

| 17. Речевое развитие ребенка | |||

| 17.1 | Звукопроизношение | ||

| Нарушено (1-2 группы звуков) | 40%-24с | ||

| Нарушено ( 3 и более группы звуков) | 40%-24с | ||

| Не нарушено | 20%-12с | ||

| 17.2 | Фонематический слух | ||

| Нарушен | 80%-48с | ||

| Не нарушен | 20%-12с | ||

| 17.3 | Лексико-грамматический стой речи | ||

| Нарушен | 80%-48с | ||

| Не нарушен | 20%-12с | ||

| 18. Всего детей 64 ребенка (2 семьи- двойняшки) | |||

| 15.1 | Всего девочек | 44%- 28 | |

| 15.2 | Всего мальчиков | 56%- 36 | |

Условные обозначения: желтым цветом обозначены неблагоприятные факторы

Анализ полученных результатов позволяет сделать следующие выводы, 60 семей – всего в этих семьях 64 ребенка (в двух семьях двойняшки), из них девочки составляют 44%, мальчики –56%:

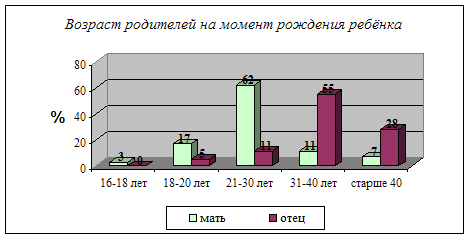

1. Возраст родителей к моменту рождения ребенка соответствует среднему продуктивному возрасту (согласно определению возраста деторождения ВОЗ). Лишь в 2 семьях – 3 % - возраст родителей от 16-18 лет.(см. график 1)

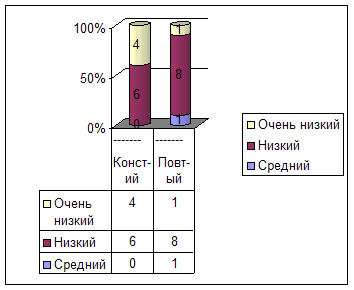

2. 55% или 33 семьи носят статус полной семьи, т.е. в семьей имеется оба родителя; отмечается негативный микрофактор социального статуса семьи – неполная семья (8%-5 семей), деструктивная (1%-1 семья), распадающаяся (10%-6 семей). (см. график 2)

3. жилищные условия удовлетворительные (29 семей – 47%), что касается остальных семей, то 31 семья - 53% имеют относительно неудовлетворительные условия, соответственно ребенок не имеет достаточной личной площади (комнаты) или проживает с каким-либо членом семьи в одной комнате.

4. отмечается положительная тенденция в материальном обеспеченности семей (в частности, среднемесячный доход), лишь 4 семьи – 7% респондентов испытывают частые материальные затруднения.

5. характер между родителями , в целом, благополучный, лишь 3 семьях доминирует мать, и в 4 семьях – отец; имеются результаты, которые подтверждают факт конфликтов, ссор и драк между родителями в 7 семьях и напряженное отношение с частыми расхождениями во мнениях в 2 семьях – неблагоприятных микрофактор.

6. воспитание в семьях гибкое, за исключением 3 семей – гипо- и гиперопека.

7. отношение ребенка к членам семьи ровное, лишь в 3 семьях предпочтение либо матери, либо отца.

8. образование родителей – достаточное, в основном, высшее образование

9. речевая среда не отягощена; отмечается билингвизм в 5 семьях

10. речевой и наследственный анамнез отягощен в 7 семьях по линии матери, в 4-х по линии отца.

11. протекание беременности и родов: с осложнениями 78%, операция кесарево сечение 13% , недоношенные дети- 9%, наличие родовых травм различной степени тяжести – 100%, асфиксия плода во время родов – у 92%- отягощающие микрофакторы.

12. заболевания первого года жизни и последующих годов - частые простудные и инфекционные заболевания у 100% детей, аллергические заболевания- у 78%, перенесли операции на внутренних органах – 11% - отягощающие условия развития.

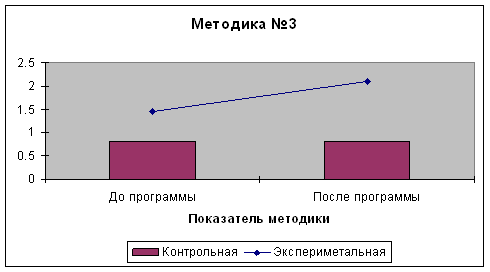

13. речевое развитие: у 80% детей – нарушено звукопроизношение (как 1-2 , так и 3-4 группы звуков), отмечаются нарушения фонематического слуха и нарушения лексико-грамматической стороны речи. (см. график 3)

График 1

Выводы по главе 2

Анализ результатов экспериментального исследования по обозначенной проблеме подтвердил теоретические изыскания в области проблематики настоящей дипломной работы и отметил однозначное и явно выраженное влияние микрофакторов на речевую патологию детей (нарушено звукопроизношение, лексико-грамматическое и фонетико-фонематическое оформление речи). Так, жилищные и социальные (неполные семьи, деструктивные и распадающиеся) условия семей, характер взаимоотношений в между родителями (драки, ссоры, конфликты, частые расхождения во мнениях), билингвизм (татарский, башкирский), наследственный анамнез, особенности протекания беременности (с осложнениями: инфекционные заболевания, вредные условия труда, поздний гестоз, гипертония) и родов (недоношенность, операция кесарево сечение, асфикция), заболевания первого года жизни и последующие заболевания (частые простудные, инфекционные, аллергические заболевания и др. - всё вышеперечисленное – это условиями, неблагоприятно действующие на растущий организм ребенка и соответственно, на его речевое развитие, в частности.

Таким образом, выдвинутая гипотеза о том, что микрофакторы окружающей среды оказывают значительное (в некоторых случаях, определяющее) влияние на возникновение и развитие речевой патологии у детей 5-7 лет; и только благодаря ранней и своевременной, систематической, целенаправленной работе всех участников лечебно-педагогических, коррекционных и развивающих мероприятий возможна эффективная коррекция возникших речевых нарушений при обязательном построении индивидуально-дифференцированных программ с учетом структуры патологии, клинического диагноза, индивидуально-типологических особенностей личности ребенка, учета особенностей вторичных отклонений в развитии, обязательного изучения микрофакторов окружающей среды и проведения коррекционно-профилактического воздействия на условия этой среды.

Глава 3. Пути коррекционного логопедического воздействия на микрофакторы окружающей среды

Охрана здоровья населения относится к важнейшей функции государства. Профилактическая направленность в деле сохранения здоровья и воспитания гармонически развитой личности составляет главное содержание гуманизма. Синтез гигиенических, воспитательных и коррекционных мероприятий призван обеспечить развитие физических и духовных сил подрастающего поколения.

Решение этих задач неразрывно связано с профилактикой и своевременным выявлением отклонений в физическом, нервно-психическом и речевом развитии детей.

По данным мировой статистики, число речевых расстройств растет, в связи с чем актуальность проблемы профилактики речевых нарушений детей и подростков принимает глобальный характер.

Разработке профилактических медицинских, психологических и педагогических методов воздействия предшествуют научные изыскания, позволяющие полноценно использовать защитные механизмы организма в целом.

В нашем городе уделяется много внимания коррекционно-воспитательной и педагогической работе с детьми, страдающими речевыми нарушениями. Достигнуты значительные успехи в решении вопросов ранней диагностики речевых нарушений, методики и организации коррекционного воспитания и обучения детей.

Путем специальных воздействий на детей во многих случаях удается предотвратить или затормозить появление у них различных отклонений от нормы, в частности речевой патологии.

Своевременная профилактика речевых нарушений у детей тесно связана с предупреждением нервно-психических отклонений в состоянии здоровья. Она обеспечивается комплексом мероприятий, включающих лечебные, педагогические и социальные воздействия.

Так, специалисты детских поликлиник, наряду с постоянным динамическим наблюдением, проводят профилактические осмотры детей от 0 до 14 лет не только в поликлинике, но и в детских дошкольных учреждениях и школах. Совместная работа врачей и педагогов в детских педагогических учреждениях позволяет рано выполнять отклонения от нормы в состоянии здоровья детей, врожденные и приобретенные заболевания, сказывающиеся на развитии речи или способствующие возникновению речевой патологии.

Большое значение в разработке проблемы профилактики речевых расстройств имеет изучение факторов, обеспечивающих нормальное развитие речи у детей. Эти знания имеют непосредственное отношение к гигиене речевого развития, являющегося важнейшим показателем нервно-психического здоровья ребенка. Задачи ее в основном сводятся к изучению возрастных этапов речевого онтогенеза и выявлению условий (включая внешнюю среду и социальные условия) положительно или отрицательно влияющих на речевое развитие. Разрабатываются рекомендации и нормативы по психофизиологическим условиям воспитания детей, научно обосновываются стимулы психического развития ребенка и возможности их применения, организуется пропаганда психологических и педагогических знаний среди родителей воспитанников детского дошкольного учреждения, но и населения близ лежащих микрорайонов.

Одним из важных направлений развития логопедической помощи является предупреждение речевых нарушений и последствий речевой патологии.

Предупреждение нарушений в речевом развитии основывается на мерах социального, педагогического и, прежде всего, психологического предупреждения расстройств психических функций.

В системе логопедического воздействия и психопрофилактических мер существенное значение имеет своевременное генетическое консультирование будущих родителей с целью предупреждения развития тех или иных отклонений в нервно-психическом и, в частности, речевом развитии ребенка.

Генетическое консультирование предполагает выяснение последствий, к которым приведет возникновение генетических заболеваний в семье, прогноз тяжести заболевания и риска его повторного возникновения, уточнение способов профилактики заболевания и его оптимальной коррекции. Показаниями к генетической консультации считаются врожденные аномалии у членов семьи или родственников, аномальное психическое или физическое развитие ребенка, беременность у женщин старше 35 лет, принадлежность к этнической группе, в которой особо высока частота какого-либо наследственного заболевания, длительное употребление лекарств или воздействие химических веществ, три или более самопроизвольного выкидыша или случаи ранней детской смертности, бесплодие.

В тех случаях, когда обнаруживается семейная отягощенность какой-либо патологией, родители должны быть хорошо информированы о возможном проявлении заболевания у ребенка, а также о том, какие профилактические меры позволят предупредить или ослабить симптоматику наследственного заболевания.

С рождением ребенка особая ответственность за его нервно-психическое здоровье ложится на семью, что делает особенно актуальным психолого-педагогическое просвещение родителей.

Хотелось бы обратить особое внимание на то, что любая коррекционная работа должна проводится планово, систематически и должна быть подчинена определенной системе и принимать участие в работе над коррекцией речевой патологии должен не только учитель-логопед, а все участники коррекционно-педагогического процесса. ( см. Приложение).

Если взять за основу проведенное экспериментальное исследование по проблеме влияния условий семейных условий на речевое развитие детей, то каждый участник коррекционно-педагогического процесса найдет для себя свою нишу и через различные формы и виды работы с семьей сможет осуществлять необходимую работу над этой проблемой.

Так, например, педагог-психолог может провести серию консультаций для родителей по темам «Семейное воспитание: каким оно должно быть», «Пойми меня, мама (папа)», «Ребёнок и его внутренний мир», «Как правильно воспитывать», «Права детей» (по материалам Конвенции о правах ребенка) и т.д., цикл семинаров-практикумов «Я и моя семья», вечера встреч «Мы вместе».

Учитель-логопед должен осуществлять не только коррекцию речевого дефекта, но тесно работать в этом направлении с родителями: вести разъяснительную работу по выполнению с ребенком домашних логопедических заданий, беседовать об особенностях речевого развития детей в конкретном возрастном промежутке, подчеркивая важность занятий и общения с ребенком, предлагать родителям посещение как индивидуальных, так и фронтальных логопедических занятий с целью обозначения единства в требованиях к ребенку при логопедической коррекции; предлагать вниманию родителей консультации в устной и письменной форме; проводить открытые просмотры занятий; открытые совместные досуги с родителями и др.

Особое внимание учителю-логопеду необходимо обратить на семьи, где в быту присутствуют две и более языковых систем (билингвизм), т.к. именно в этих семьях родители порой недопонимать всю важность дошкольного периода и его сензитивность для овладения языковыми средствами, в случае, если на этот факт своевременно не обратить должного внимания, то у ребенка возникнут значительные сложности в усвоении как родного языка, так и общепринятого – русского.

Внимание учителя-логопеда должны быть обращено на правильность проведения родителями с речевыми детьми этапа автоматизации звука и постоянно подчеркивать необходимость контроля с их стороны за правильностью произношения поставленных звуков.

В работе учителя-логопеда важное место занимает ранняя диагностика речевых отклонений с целью своевременного оказания логопедической помощи и осуществление совместных с родителями действий по их профилактике, либо ранней коррекции.

Еще раз хочется подчеркнуть, что основными путями логопедического воздействия на микрофакторы социальной среды является тесное взаимодействие с родителями и проведение профилактических бесед, консультативных приемов, агитацию поддержания здорового образа жизни и преемственности в воспитании их детей.

Заключение

Хрупкое и чуткое существо входит в этот мир, делает свои робкие, неуверенные шаги, складывает из забавных сочетаний звуков первые слова. Сколько неожиданностей, неприятных событий ожидает его уже в начале пути, сколько неблагоприятных сил обрушивается на него, воздействие которых подчас сильно деформирует слабый «росток», наносит ущерб, и подчас непоправимый, его организму, заставляет развиваться в нежелательном направлении его психику, подавляет сознание, затормаживает физический и интеллектуальный рост.

В последние годы резко вырос процент детей с проблемами в развитии. Это не удивительно, так как Россия переживает один из самых сложных, болезненных, но вместе с тем динамичных периодов своей истории. Дети России ныне повседневно испытывают на себе тяжесть социально-экономического кризиса переходного периода.

Анализ научной литературы по проблеме речевой патологии, её причинах и социальной адаптации детей-логопатов, свидетельствует о том, что положение детей в современной России вызывает обоснованную тревогу у общественности.

Еще ученый древности (Аристотель, Платон, Квинтилиан и др.) высказывали мысль о том, что «..здоровье души человеческой, а тем более ребячей …зависит от того, кто влияет на здоровье той самой души своими помыслами и деяниями… таковой и быть ребячей душе во здоровье или в недуге и слабостях…». Из вышесказанного видно, что в то далекое время придавалось огромное значение воспитанию детей и как основополагающей, предопределяющей была среда, социум, который окружает ребенка.

Болезненные социальные явления, переживаемые в настоящее время Россией, побуждают обратиться к первым десятилетиям ХХ века , когда еще общественный деятель, педагог-новатор В,П.Кащенко ратовал за создание «общественного течения в пользу многочисленного класса несчастных детей в интересах государственной безопасности, школьной гигиены и педагогики». Но…больное общество – больные дети. Массовая детская патология – производное общественных бед.

Определяющее значение в развитии здорового полноценного ребенка принадлежит условиям макросреды как в масштабе страны, в масштабе отдельно взятого региона, так и в пределах конкретного города.

Если рассматривать макросреду, в которой воспитываются и которая воспитывает детей, то здесь налицо значительные сложности, даже, несмотря на то, что в стране уделяется много внимания коррекционно-воспитательной и педагогической работе с детьми, страдающими различными отклонениями в развитии.

Как известно, воспитание и развитие ребенка начинается в семье, которая является микросредой, а условия, в которых она развивается и осуществляет воспитание, в значительной степени определяет характер и степень сформированности необходимых образований растущей личности ребенка.

Этиологию любого речевое нарушение следует рассматривать как следствие влияния биологических факторов и условий макро- и микросреды.

Подобные влияния играют значительную (иногда, определяющую) роль в патологическом формировании не только речи, но и личности ребенка. В настоящей дипломной работе рассмотрены: задержка психического развития, педагогическая запущенность как пример влияния этих микрофакторов.

Экспериментальное исследование на практике подтвердила выдвинутую гипотезу о влиянии условий микросреды на речевое развитие детей 5-7 лет.

Считаю, что выводы и материал настоящей дипломной работы можно использовать в практике работы с детьми по коррекции и профилактике речевых нарушений с позиции влияния условий микрофакторов на речевое развитие детей старшего дошкольного возраста.

ГлоссарийАнамнез – совокупность сведений о болезни и развитии ребенка.

Асфиксия – удушье плода и новорожденного – прекращение дыхания при продолжающейся сердечной деятельности вследствие понижения или утраты возбудимости дыхательного центра

Билингвизм – двуязычие в семье (родной) и русский.

Высшие психические функции – сложные, прижизненно формирующиеся системные психические процессы, социальные по своему происхождению

Гипоксия – кислородное голодание организма.

Депривация – недостаточное удовлетворение основных потребностей.

Коррекция нарушения речи – исправление недостатков речи. Используются также термины «устранение», «преодоление речевых нарушений».

Макросреда- социальное окружение в большой территориальном масштабе: государство, регион, город, образовательное учреждение.

Микросреда- социальное окружение – семья.

Нарушения речи (синонимы – расстройства речи, речевые нарушения, дефекты речи, недостатки речи, речевые отклонения, речевая патология) – отклонения в речи говорящего от языковой нормы, принятой в данной языковой среде, проявляющиеся в парциальных (частичных) нарушениях (звукопроизношения, голоса, темпа и ритма и т.д.) и обусловленные расстройствами нормального функционирования психофизиологических механизмов речевой деятельности.

Нарушения речевого развития – группа различных видов отклонений в развитии речи, имеющая различную этиологию, патогенез, степень выраженности.

Недоразвитие речи – качественно низкий уровень сформированности сравнительно с нормой той или иной речевой функции или речевой системы в целом.

Психическая (в том числе и речевая) система – сложные связи, возникающие между отдельными функциями в процессе развития.

Пренатальный – относящийся к периоду перед рождением.

Сложный (комбинированный) дефект –дефект, при котором прослеживаются определенные связи, например, речевая и зрительная недостаточность и другие сочетания.

Соматический – телесный.

Фонематический слух - тонкий систематизированный слух, обладающий способностью осуществлять операции различения и узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку слова.

Этиология – учение о причинах.

Язык – система знаков, служащая средством человеческого общения, мыслительной деятельности, способом передачи информации от поколения к поколению и ее хранения

Литература

1. Анохин П. К. Очерки по физиологии функциональных систем. — М., 1975.

2. Бадалян Л. О. Детская неврология. — 3-е изд. — М., 1984.

3. Бадалян Л. О. Невропатология. — М., 1987.

4. Балабанова В.П., Богданова Л.Г., Бенедиктова Л.В. и др. Диагностика нарушений речи у детей и организация логопедической работы в условиях дошкольного образовательного учреждения. - СПб.: Детство-пресс, 2001.

5. Беккер К. П., Совак М. Логопедия. — М., 1981.

6. Выготский Л. С. Развитие высших психических функций. — М., 1960.

7. Выготский Л. С. Педагогическая психология. — М., 1997.

8. Волкова Л.А. Логопедия. Книга 2. М., 1995

9. Гаркуша Ю.Ф. Система коррекционных занятий воспитателя в детском саду для детей с нарушениями речи. - М., 1992.

10. Дети с временной задержкой психического развития. / Под ред. Т. А. Власовой, М. С. Певзнер. — М., 1971.

11. Дети с задержкой психического развития. / Под ред. Т. А. Власовой, В. И. Лубовского, Н. А. Цыпиной. — М., 1984.

12. Ефименкова Л.Н. Формирование речи у дошкольников. - М., 1985.

13. Жинкин Н. И. Интеллект, язык и речь // Нарушение речи у дошкольников. — М., 1972. — С. 9—31.

14. Жукова Н. С. Мастюкова Е. М.,Филичева Т. Б. Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников. — М., 1990.

15. Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичёва Т.Б. Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников. - М., 1990.

16. Кащенко В.П. Педагогическая коррекция., М., 1999.

17. Крылова Н.Л. О коррекционной работе логопеда и воспитателя на материале занятий . // Дефектология. - 1980. - № 4.

18. Крылова Н.Л. Общее и специфическое в работе логопеда и воспитателя логопедического детского сада по развитию речи детей // Дефектология. - 1985. - № 2.

19. Ковалев В.В. Проблема факторов риска в возникновении нарушений психического здоровья в детском возрасте и ее значение для профилактики // Психогигиена детей и подростков. — М., 1985. — С. 56—66

20. Лалаева Р.И. Нарушение речи у детей с задержкой психического развития. — Спб., 1992.

21. Леонтьев А.Н. Проблемы развития психики. —М., 1965.

22. Лубовский В.И. Развитие словесной регуляции действий

у аномальных детей. — М., 1975.

23. Лурия А. Р. Мозг и психические процессы. — М., 1963- Т. 1.

24. Логопедия / Под ред. Л.С. Волковой, С.Н. Шаховской.- М., 2002

25. Лангмейер И., Матейчик 3. Психическая депривация в детском возрасте — Прага, 1984.

26. Лалаева Р.И. Логопедическая работа в коррекционных классах. М.:, 1998

27. Мастюкова Е.М. Ребенок с отклонениями в развитии. — М.,1992.

28. Мастюкова Е.М., Ипполитова М.В. Нарушение речи у детей с церебральным параличом. — М., 1985.

29. Основы теории и практики логопедии /Под ред. Р.Е. Левиной., -М., 1968

30. Оскольская Н.А. Типология индивидуальных различий в структуре фонетико-фонематического недоразвития речи //Дефектология. - 2001 г.

31. Основы теории и практики логопедии / Под ред. Р. Е. Левиной. — М., 1968.

32. Правдина О. В. Логопедия. — М., 1973.

33. Правдина О. В. Логопедия. — М., 1999.

34. Понятийно-терминологический словарь логопеда / Под ред. В.И. Селиверстова. — М. 1997.

35. Понятийно-терминологический словарь логопеда / Под ред. В.И. Селиверстова. — М., 1999

36. Расстройства речи у детей и подростков / Под ред. С.С. Ляпидевского. — М., 1969.

37. Спирова Л. Ф., Ястребова А. В. Учителю о детях с нарушениями речи. — М., 1976.

38. Терентьева В.И. Социально-психологические особенности детей с нарушениями речи 6-7 лет//Дефектология. - 2000г. № 4.

39. Типовое положение о специальном (коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии // Вестник образования. - 1997. - № 6.

40. Тихеева Е.И. Развитие речи у детей. — М., 1981.

41. Ульенкова У.В. Шестилетние дети с задержкой психического развития. — М., 1990.

42. Хватцев М.Е. Логопедия. —М., 1959.

43. Хрестоматия по логопедии / Под ред. Л.С. Волковой, В.И. Селиверстова — М., 1997. — Ч. I, П.

44. Ушакова Т.Н. Функциональные структуры второй сигнальной системы. — М., 1979.

45. Филичева Т.Б., Чевелева Н.А., Чиркина Г.В. Основы логопедии. М., 1989

46. Фишман М. Н. Мозговые механизмы, обуславливающие отклонения в речевом развитии у детей //Дефектология. - 2001г. № 3.

47. Хрестоматия по логопедии /Под ред. Л.С. Волковой, В.И. Селиверстова. — М., 1997 — Ч. I, И.

48. Хрестоматия по логопедии. / Под ред. Л.С. Волковой, С.Н. Шаховской- М., Ч-1, Ч –2. - М.,1997

49. Хватцев М.Е. Логопедия. — М., 1959. — С. 30—38

50. Шкловский В.М., Лукашевич И.П.. Некоторые патогенетические механизмы нарушения развития речи у детей //Дефектология. - 2001 г. №2.

Похожие работы

... ; Rathunde K., 1963; Roe A., Siegelman M., 1963). Из приведенного обзора литературы можно сделать вывод, что до настоящего времени подход к проблеме пограничных психических расстройств у детей, находящихся в условиях семейной депривации не носит характер систематической терапевтической помощи и поддержки, не разработаны принципы оценки состояния и уровня развития детей, находящихся в условиях ...

... выдвинутой нами гипотезы. Положительным этапом нашей работы стало повышение общего уровня развития наглядно-образного мышления детей с задержкой психического развития. 3.3. Методические рекомендации по использованию дидактических игр как средства развития наглядно-образного мышления дошкольников с интеллектуальной недостаточностью. 1. Решение задач в образ

... обследования ребенку предъявляются единые требования в семье и в дошкольном учреждении. § 2. Социально-проблемная ситуация как метод формирования социальной адаптации у детей младшего дошкольного возраста с нарушением интеллекта Проблемное обучение - особый тип обучения, в процессе которого учащиеся усваивают знания и учатся их применять не только в сходных ситуациях, не только в более или ...

... рассмотрения и детального анализа самого процесса социализации, как в целом, так и у каждого конкретного ребенка. Глава 11. Исследование условий и особенностей процесса социализации детей, оставшихся без попечения родителей в условиях детского дома 2.1. Анализ опыта работы по организации учебно-воспитательного процесса детских домов на примере областного детского комплекса семейного типа « ...

0 комментариев