Навигация

Овладение иностранными языками на начальном этапе обучения

1. Овладение иностранными языками на начальном этапе обучения

Общая психологическая характеристика процесса овладения иностранным языком требует рассмотрения ряда некоторых вопросов. Первый из них – как происходит овладение иностранным языком.

Для полной психологической характеристики процесса овладения иностранным языком важно также выяснить вопрос о том, в каком возрасте лучше всего начинать обучение.

Данные, которыми располагают психологи, свидетельствуют о том, что, чем раньше начинает ребенок обучаться иностранному языку, тем более легким и более прочным оказывается его усвоение. Однако одновременное усвоение ребенком родного и иностранного языков иногда вредно сказывается как на речевом, так и на умственном его развитии.

Поэтому многие ученые полагают, что обучения детей иностранному языку следует начинать после того, как они укрепились в родном языке, т.е. примерно в возрасте 5 – 6 лет[3]. В нашей стране в последние годы предпринят опыт обучения детей иностранному языку в дошкольных учреждениях. Нет сомнений, что этот опыт даст только положительные результаты.

Под начальным этапом в СШ понимается период изучения иностранного языка, позволяющий заложить основы коммуникабельной компетенции, необходимые и достаточные для их дальнейшего развития и совершенствования в курсе изучения этого предмета.

К начальному этапу мы относим 4 – 5 классы средней общеобразовательной школы, а также 2 – 3 классы школы с углубленным изучением иностранного языка. Чтобы заложить основы коммуникабельной компетенции, требуется достаточно продолжительный срок, не менее двух лет, потому что учащимся с первых шагов нужно ознакомиться с изучаемым языком как средством общения. Это значит, что они должны учиться понимать иностранную речь на слух (аудирование), выражать свои мысли средствами изучаемого языка (говорение) понимать иностранный текст или уметь прочесть его и писать, то есть научиться пользоваться графикой и орфографией иностранного языка при выполнении письменных заданий, направленных на овладение чтением и устной речью, или уметь письменно излагать свои мысли.

Начальный этап важен еще и потому, что от того, как идет обучение на этом этапе, зависит успех в овладении предметом на последующих этапах. Нельзя не согласиться с английским методистом Г. Пальмером, который придавал очень большое значение началу в изучении иностранного языка. Так он писал: «Take care of the first two stages and the rest call take care of itself[4]»

Именно на начальном этапе реализуется методическая система, положенная в основу обучения иностранному языку, что с первых шагов позволяет учителю войти в эту систему и осуществлять учебно-воспитательный процесс в соответствии с ее основными положениями.

2 Монолог и диалог. Их взаимосвязь.

Наблюдения за школьной практикой обучения диалогической речи показывает, что в ней имеется ряд недостатков которые являются следствием неразработанности этого вопроса в методике.

Одной из причин создавшегося положения является смещение понятий, лежащих в основе создания системы обучения иностранной устной речи. Кроме того, налицо опасность смешения диалога и монолога. Причиной этого является их тесная взаимосвязь и взаимопроникновение в речевой деятельности. Такая связь явствует уже из самиз определений диалога и монолога, что закономерно подчеркивается методистами: “ Диалог – представляет собой цепь реплик или серию высказываний, которые обычно пораждаются одно другим в условиях непосредственного общения двух или более лиц ( собеседников). Монолог – речь одного лица, выражающего в более или менее развернутой форме свои мысли намерения, оценку событий и т.д[5].”

Диалог связан с рядом умений обеспечивающих ход беседы. Первым является стимулирование собеседника на высказывание.

Стимулирование может быть

- Вопрос, например: Are you going home? Does Pete live far from school? Where are you going? You will stay after classes, won’t you? Can you play tennis or footboll?

- Утверждение, например I’m going home, которое может стимулировать разную по форме реакцию: Why? Do you? OK. Let’s go together.

- Просьба, предложение, например: Help me, please. Let’s go there. Will you open the window? Let’s play. Will you give me your pen? Give me your pencil, please. и. т.

Второе умение – это реагирование на речевой стимул. Реплика-стимул и реплика-реакция составляют диалогическое единство. Наиболее распространенными являются четыре типа диалогических единств.

Вопрос-утверждение.

На вопрос Are you going home? возможна речевая реакция No, I’m stay at school или No I’m going shopping.

На вопрос Does Pete live far from school? возможна реакция Yes, he does или I don't know или Not very far или Near “Rossia”

Вопрос-вопрос:

Are you going home? – Why do you ask me?

Will you help me? – What shell I do?

Утверждение-утверждение:

I’m going home – So am I (I’ll stay at school)

Утверждение-вопрос

I’m going home – Why are you going home?

Третье умение – развертывание реплики-ответа на придание высказываниям характера беседы.

Например:

- Have some more fish?

- No thank you. It is very nice, but I can’t it any more.

Утверждение-утверждение

- This is a box of sweats for you.

- Thanks a lot. I like sweats very mach.

Утверждение-вопрос

- I want to know English – What for?

K: Hello, Mike!

M: Hello, Kate! It’s nice to see you

K: Are you glad to be back to school again?

M: I am. Bat it was nice to have holidays. I was out-of doors all day long. I had a lot of fun. And what about you?

K: I had a very good time, too. I often went to the cinema and played with my friends

- Did you go to the demonstration yesterday?

- Yes, I did. It was very interesting.

- Yes, it was a fun demonstration.

- Did you go to the Red Sguare too?

- No, I watched demonstration on TV. My father marched with the workers of the factory and I wanted to see him.

- Will, did you see him?

- No, I didn’t see him. And in the evening when we watched demonstration on TV we did not see him either.

- The demonstration was very interesting, wasn’t it?

- Yes, very.

Диалогическая речь характеризуется определенными коммуникативными, психологическими и лингвистическими особенностями. Диалогическая речь – это объедененное ситуационно – тематической общностью и коммуникативными мотивами сочетание устных высказываний, последовательно порожденных двумя и более собеседниками в непосредственном акте общения.

На содержание и характер диалогического общения влияют следующие психологические аспекты:

1) процессы восприятия речи собеседника и ориентировка в ситуации

2) процессы формирования содержательной стороны высказывания

3) процессы языкового оформленияч мысли и восприятия (+ декодирования) реплик партнера по общению

Начиная диалог первый его участник (П1) оценивает коммуникативные способности партнера, ориентируется в обстановке и на этой основе составляет свою речепорождающую программу, анализирует свое речевое намерение и тему. Второй собеседник (П2), восприняв речевое произведение, анализирует его и произносит ответную реплику, учитывая при этом личность П1 и обстановку, собственные намерения и мотивы.

Представим это на схеме (см. схема 1). Таким образом, в диалогической связке П1 –П2 психологическая основа порождения высказывания у собеседников не одинакова.

Содержательная сторона высказывания в диалогическом общении формируется на основе жизненного опыта собеседников и целого ряда стимулов. Собеседник может испытывать потребность или необходимость:

1) сообщить что – то партнеру по общению

2) запросить у партнера нужную информацию

3) привлечь внимание партнера к какому-либо объекту или событию

4) сообщить о своих наблюдениях, впечатлениях, выводах

5) констатировать какой-либо факт, касающийся 1го из собеседников, их обоих или третьих лиц

6) высказать свои + (-) эмоции

Следует отметить, что компоненты ситуации, в рамках которой происходит диалог, находятся в постоянном движении, что влечет за собой смену стимулов в течении 1 акта диалогического общения.

Схема 1.

|

Ориентировка в ситуации Актуализация опыта, речевого намерения, темы | Высказывание П1 Высказывание П2 | Восприятие высказывания П1 Оценка деятельности диалогозачинателя Оценка ситуации Анализ высказывания П1 в свете обстановки Актуализация опыта, намерений Выбор варианта реакции |

Продолжительность устной работы определяется рядом факторов.

Во-первых, возрастом: чем младше школьник тем продолжительней должна быть устная работа.

Во-вторых, самим отобранным учебным материалом, насколько его характер и объем позволяет обеспечивать информативность первых печатных материалов.

В-третьих, оснащенностью учебного процесса. Например, при видеозаписи, когда представляется возможность видеть ситуацию, слышать звучащую речь и видеть ее в виде титров, можно сократить период только устной работы.

В-четвертых, условиями обучения, к которым относятся наполняемость группы, ее личный состав, квалификация учителя, его личностные характеристики.

В-пятых, особенностями английского языка, где орфографическая система строится в основном нa историческом принципе написания.

Исходя из вышесказанного на начальном этапе обучения английскому языку учителю нужно руководствоваться следующими правилами:

1) Вводя слова, словосочетания или фразу, подберите ситуацию, которая показала бы детям функцию, назначение этой единицы в общении (то есть то что с помощью этой единицы можно передать. Например, назвать предмет или охарактеризовать его цвет, размер, качество; или указать количество (один или много), местоположение предмета; или назвать действие, соотнесение его с настоящим, с будущим или прошедшим временем и т. д.) так, чтобы дети видели с первых моментов работы использование этой единицы в акте общения.

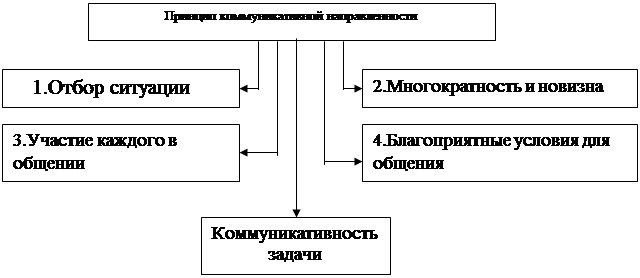

Если же единицы языка подаются вне ситуации и акцент делается на форму и значение, а не показывается употребление, то нарушается принцип коммуникативной направленности, и это сказывается на интересе учащихся к усвоению, так как с первых шагов ученик не понимает зачем они ему нужны.

2) Поскольку усвоение материала возможно при его многократном повторении то обеспечьте достаточное количество их, каждый раз привнося что-то новое, какую-то новизну в подобранные вами ситуации. Все используемые вами упражнения, по возможности сделайте коммуникативно направленными, а для этого придумайте задания к ним, исходя из реальных условий обучения в конкретном классе.

3) Помня о том, что устное общение, коммуникация есть активное взаимодействие говорящего и слушающего, в ходе овладения материалом обеспечивайте активное участие каждого школьника в данном процессе.

4) Организуя общение учащихся на основе усваиваемого материала, создавайте благоприятные условия для общения, психологически благоприятную атмосферу, располагающую детей к тому, чтобы слушать, говорить, читать на изучаемом языке и делать это с удовольствием. А для этого не показывайте свое раздражение неумением учеников выполнить то или иное задание, вселяете в них уверенность, что они уже могут что-то понять, сказать на языке. Больше подчеркивайте их успехи, чем их неудачи. Учитывайте личные взаимоотношения детей при организации беседы (диалога) и т. д.

5) Общение осуществляется не только устно но и через чтение. Для этого широко используите задания коммуникативного характера, то есть, что узнал, о чем прочитал, как к этому относишься.

Не даваите повторного прочтения текста не меняя задания.

3.Психологическая характеристика диалогической речи

В психологическом плане диалогическая речь всегда обладает следующими характеристиками:

1. Диалогическая речь всегда мотивирована. Это означает что мы всегда говорим по какой-то причине, с какой-то целью, которая определяется либо внешними либо внутренними стимулами. Эту характеристику непременно нужно учитывать уже на начальном этапе. Нужно вызывать у ученика желание, потребность говорить, а для этого необходимо создавать условия, при которых появилось бы желание что-то сказать, выразить свои мысли, чувства, а не только воспроизводить чужие, что к сожалению часто наблюдается в школе, когда учащемуся не представляется такая возможность, а подменяется воспроизведением заученного наизусть. К таким условиям прежде всего можно отнести использование таких стимулов, которые бы вызывали у учащегося потребность «выразить себя». Это возможно при создании благоприятного психологического климата располагающего к высказываниям, доброжелательного отношения с учителем и в коллективе класса, заинтересованность в выполнении предложенных заданий, стремление выполнить эти задания хорошо. Учителю необходимо постоянно показывать учащимся их продвижение, их успехи в экспрессивной речи. Для этого очень важен выбор и создание учебно-речевых ситуаций. Например учащиеся 2 класса с удовольствием обсуждают тему ”My Pet”. Они приносят игрушки, картинки и фотографии своих питомцев и говорят о них в классе, или о том, о ком они мечтают, что придает высказыванию личностный смысл.

2. Речь всегда обращена к слушателю, адресована аудитории. Это означает, что мы всегда говорим с кем-то, для кого-то, чтобы высказать свое мнение, поделиться мыслями, убедить, доказать, спросить, попросить, и т д. Иными словами, речь должна носить обращенный характер. Эта характеристика тесно связана с предыдущей. Говорящий привлекает слушателей тогда, когда он выражает что-то свое, индивидуальное. Так, если учащийся рассказывает о своем любимом животном, да еще показывает фотографию или игрушку (Например собаки пуделя), он «создает» себе слушателя, и его речи приобретает обращенный характер. В задачу учителя входит давать такие задания, такие установки, исходя из конкретных условий группы, которые бы реализовали эти характеристики речи

3. Речь всегда эмоционально окрашена, поскольку говорящий выражает свои мысли, чувства, отношение к тому, что он говорит. При обучении речи, начиная с первых высказываний, нужно, по возможности учитывать эту характеристику. Она также связана с предыдущими двумя. Если ученик говорит о своем, пусть теми же ограниченными языковыми средствами, то его речь будет эмоционально окрашена, она будет выражать его отношение к тому, что он говорит. Например во фразе I like my dog very mach он непременно выделит слово “like” или “very” и т д..

4. Речь всегда ситуативно обусловлена, так как она протекает в определенной ситуации. Это необходимо учитывать в школьной практике. На уроке учителю следует приобщить учащихся к обучению на английском языке путем использования реальных ситуаций или путем создания учебно-речевых ситуаций с помощью наглядности: игрушек, предметов, картинок, рисунков, аппликаций и т д., а также вербально-словесным описанием ситуации, например, “Давайте поговорим о ваших мамах”

В I главе диалогическая речь рассматривается как объединенное ситуационно-тематической общностью коммуникативными мотивами сочетание устных высказываний порожденных двумя и более собеседниками.

Изучение литературы, посвященной проблематике обучения диалогической речи на начальном этапе обучения показало, что ученые сходятся во мнении, что начальный этап обучения важнее потому, что от того, как идет обучение на этом этапе, зависит успех в овладении предметом на последующих этапах.

Глава II Методика формирования диалогической речи на начальном этапе.

Похожие работы

... и составляет речевой образец. Варьирование наполнения речевого образца способствует автоматизации употребления форм и конструкций, а также обобщению отдельных языковых факторов. Таким образом, на занятиях по речевой практике при обучении диалогической речи необходимо включать специально отобранные устойчивые речевые образцы, стереотипы живой разговорной речи, которые обеспечат возможность речевого ...

... закономерностей для любой аудитории и для разных условий обучения. Результаты экспериментального среза позволяют высказать определенные рекомендации относительно организации обучения аудированию на начальном этапе (5 класс общеобразовательной школы и 3 — 4 классы школы с преподаванием ряда предметов на иностранных языках). Помимо перечисленных выше задач начального этапа, которые ...

... начинается в I классе. В X-XI классах вводятся интегративные модульные курсы и преподавание отдельных предметов на иностранном языке. На изучение иностранного языка выделяется не менее 46 часов в I-XI классах. Очевидно, что возможности использования дополнительного материала, каковыми являются информационные ресурсы Интернета, в каждой из указанных моделей разные. Однако и учащиеся в каждом типе ...

... . 2. Предметная специализация: характеристика методики раннего обучения иностранному языку. 3. Профессиональная компетентность преподавателя иностранного языка в ДОУ. 2.2 Психолого-педагогические особенности профессиональной компетентности преподавателя иностранного языка в дошкольном образовательном учреждении 2.2.1 Специфика профессионально деятельности педагога дошкольного образования ...

0 комментариев